この記事の目次

無職になったらまずやるべきことは?

無職になったらまずやるべきことは、今後の収支を計画し生活費を見直すことです。

収入がなくなると毎月の支出にすぐ響くため、貯金や退職金、失業手当を合わせて「あと何か月暮らせるか」を確認しておきましょう。

あわせて、社会保険や年金の切り替えも欠かせません。

会社を辞めた後は健康保険の加入先を選び、厚生年金から国民年金への変更が必要です。

失業手当を受け取るにはハローワークでの申請も行います。

つまり「お金の管理」と「制度の切り替え」を同時に進めなければなりません。

生活を守りながら安心して次の一歩を踏み出せるよう、今できることから整えていきましょう。

1. 今後の収支の計画を立て生活費の見直しを行う

無職になるということは、その月から収入が途絶えるということです。

預金や退職金、失業保険、今後の収入を考えて、生活費を工面する見通しを立てることが大切になります。

場合によっては、アルバイトなどで収入を得ることも検討しましょう。

2. 健康保険の種類を決めて変更手続きする

退職をしたら、ハローワークで失業保険の手続きをすることもポイントです。

失業保険の手続きは原則1年以内ですが、なるべく早めに行いましょう。

失業保険の手続きが遅れると給付を受けられる期間が減り、給付総額が減る可能性があります。

3. 厚生年金から国民年金に切り替える

退職後に加入できる健康保険には、以下の種類があります。

- 任意継続保険に加入する(以前加入していた健康保険を継続して利用できる制度)

- 国民健康保険に加入する

- 家族の加入している保険の被保険者になる

再就職の予定や収入などを考慮して保険を選択し、変更の手続きを行いましょう。

4. ハローワークで失業保険の手続きをする

厚生年金から国民年金に切り替える手続きも必要です。

多くの自治体の場合、国民健康保険の手続きの際に、国民年金の手続きを案内してくれますので、一緒に手続きを行うことをおすすめします。

その他に、税金に関する変更点もあります。

住民税は給料天引きから直接支払いになりますが、自動的に請求書が送られてくるため自分で手続きする必要はありません。

確定申告は12月30日以前に退職したら、翌年の3月までに申告が必要です。

年の途中で退職しても、再就職先で年末調整をする予定であれば必要ありませんので、個々の状況に合わせた対応が求められます。

無職になったらやるべき4つのこと

無職になったらやるべきことは、お金の使い方を見直すことです。

収入が止まると、毎月の生活費にすぐ影響が出るため、貯金や失業手当を含めて「どのくらい暮らせるのか」を把握し、支出をコントロールする必要があります。

あわせて、社会保障の手続きも欠かせません。退職後は健康保険を選び直し、厚生年金から国民年金へ切り替える必要があります。また、失業手当を受け取るためにはハローワークでの申請も忘れてはいけません。

無職の期間を乗り切るには、家計を調整しながら各種手続きも並行して進めることが重要です。まずはできることから一つずつ取り組み、安心して次のステップにつなげてみてください。

1. お金の使い方を見直す

無職になったら、まずお金の使い方を見直しましょう。

収入が途絶えると今まで通りの支出は難しくなるため「固定費」と「変動費」に分けて整理するのがおすすめです。

例えば、以下のような出費が固定費にあたります。

右側は、それぞれの費用を見直す際の主な対応策の例です。

| 家賃 | 高すぎる場合は引っ越しも検討する |

| 通信費 | 格安SIMに切り替える、データ容量を減らす |

| 電気・ガス・光熱費 | 使いすぎないよう節約する |

| 保険料 | 今の保障内容が自分に合っているか見直す |

| サブスクリプションサービス | 不要なら解約する |

これらの固定費は毎月必ず発生するため、ひとつひとつ見直すだけでも家計の負担を大きく減らせます。

一方、変動費は以下のような月ごとに増減する支出です。

| 食費 | 外食や出前を減らす |

| 日用品費 | ストックをためすぎず、必要になったら購入する |

| 娯楽費 | 毎月の出費を把握して、削れるところを見直す |

変動費には食費や日用品、娯楽費などが当てはまり、日々のちょっとした工夫で節約につなげられます。

2. 健康保険の手続きをする

無職になったら、まず健康保険の切り替えが必要です。

会社を辞めると自動的に保険から外れるため、自分でどの制度に加入するかを選ばなければなりません。

選択肢は以下のように3つあり、状況に応じて適したものを選ぶことが大切です。

- 任意継続保険に加入する

- 国民健康保険に加入する

- 家族の扶養に入る

それぞれに条件があるため、次の項目で詳しく見ていきましょう。

任意継続保険に加入する

任意継続保険とは、会社を退職したあとも、一定の条件を満たせばそれまで加入していた健康保険を最長2年間まで継続できる制度です。

(参考:全国健康保険協会「退職後の健康保険について」)

加入するには、以下の2つの条件を満たしている必要があります。

- 退職日の前日までに継続して2カ月以上健康保険に加入していること

- 退職日の翌日から20日以内に申請すること

(参考:全国健康保険協会「任意継続の加入条件について」)

なお、任意継続保険の主な特徴は以下のとおりです。

- 在職中は会社と折半していた保険料を、退職後は自分が全額負担する必要がある

- 加入できる期間は最長2年間のみで、それを過ぎると国民健康保険などへ切り替える必要がある

- 扶養家族も同じ保険に加入し続けられる

- 傷病手当金や出産手当金は支給対象外となる

任意継続保険に加入する場合は、退職日の翌日から20日以内に、住んでいる地域を管轄する協会けんぽ支部へ以下の書類を提出します。

- 任意継続被保険者資格取得申出書

- 退職証明書のコピーなど、退職日が確認できる書類(任意)

- 口座振替依頼書(希望する場合)

家族を被扶養者として登録する場合は、被扶養者届と戸籍謄本・抄本など扶養関係を証明できる書類も必要です。

各地域の協会けんぽ支部の一覧は「都道府県支部」から確認できます。

国民健康保険に加入する

国民健康保険とは、会社の健康保険など他の医療保険に加入していない人を対象とした公的医療保険制度です。(参考:厚生労働省「国民健康保険制度」)

加入できるのは以下のいずれかに該当する人です。

- 会社を退職して健康保険を脱退した人

- 自営業者やフリーランスなど、勤務先の健康保険に加入していない人

- 学生や無職の人

- 被用者保険の扶養から外れた人

主な特徴は、任意継続保険のような加入期限がない点です。

収入が増えると翌年の保険料も上がりやすい一方、減った場合は減免申請ができます。

また、退職前に扶養だった家族も一緒に切り替えなければなりません。

加入手続きは、お住まいの市区町村役所の国民健康保険窓口で「加入したい」と伝えるだけで進められます。

退職後はなるべく早めに手続きを行い、医療保険の空白期間をつくらないよう注意しましょう。

家族の扶養に入る

家族の扶養に入るというのは、家族が加入している健康保険に「被扶養者」として加わることを指します。(参考:全国健康保険協会「被扶養者とは?」)

主な条件は以下のとおりです。

- 被保険者の両親・兄弟・配偶者・子ども・孫など親族であること

- 被保険者によって生計を維持されている状態であること

- 年間収入が130万円未満かつ被保険者の年間収入の半分未満であること

特徴として、同居していなくても被扶養者になれる場合があるほか、保険料の支払いが不要になる点が挙げられます。また、配偶者控除や扶養控除の対象になれば税負担が軽くなる可能性もあります。

手続きの際は、まず家族が加入している健康保険組合に連絡し「扶養に入りたい」と相談してみましょう。条件を満たしていれば、必要書類を提出して手続きが進められます。

3. 国民年金に切り替える手続きをする

無職になったらやるべき手続きのひとつが、国民年金への切り替えです。

厚生年金は会社員や公務員などが加入する制度で、これに該当しない日本国内在住の20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入する義務があります。

国民年金は、加入者全員が同じ金額を支払うのが特徴で、2025年度の保険料は月額17,510円です。一方、厚生年金は収入に応じて保険料が変動します。

また、無職で保険料の支払いが難しい場合は、納付の猶予や免除制度を利用することも可能です。ただし、支払った金額によって将来受け取る年金額が変わる点には注意が必要です。

(参考:厚生労働省「いっしょに検証!公的年金~年金の仕組みと将来~」)

切り替え手続きは、退職日の翌日から14日以内にお住まいの市区町村役場で行います。

手続きの際は「国民年金第1号被保険者」の届け出とともに、基礎年金番号がわかる通知書や年金手帳が必要です。

なお、家族の扶養に入る場合は、勤務先を通じて「被扶養者届」を日本年金機構へ提出します。(参考:日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」、「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」)により異なるため、具体的な金額は保険組合や自治体に確認することが必要です。

4. 失業保険の手続きをする

無職になったらやるべき手続きが、失業保険(基本手当)の申請です。

失業保険とは、仕事を失った人が生活の不安を減らし、1日でも早く再就職を目指せるよう支援する制度です。(参考:厚生労働省「離職されたみなさまへ」)

失業保険を受け取るには、以下の条件を満たしている必要があります。

- 就職する意思とすぐに働ける能力があること

- 退職前の2年間で、雇用保険に加入して働いていた月が通算12か月以上あること

なお、失業保険の特徴は以下のとおりです。

- 受給期間は原則、離職日の翌日から1年間

- 支給額は在職時の賃金の約50~80%が目安

- 会社都合退職は求職申込から7日後、自己都合退職は7日+1~3か月後に支給開始

失業保険を受け取るには、お住まいの地域のハローワークで求職の申込みと失業保険の手続きを行います。持参するものは以下のとおりです。

- 離職票

- マイナンバーカード(または個人番号が記載された住民票+身分証明書)

- 6か月以内に撮影した証明写真(縦3.0cm×横2.4cm)2枚

- 本人名義の預金通帳

手続きが完了すると「雇用保険受給者説明会」への参加が案内され、受給までの流れや注意点について説明を受けます。

無職になったらするべきことの順番は?

会社を退職して無職になった場合、①健康保険の手続き、②国民年金の切り替え、③失業保険の手続きの順番で進めましょう。

退職後の手続きにはそれぞれ期限がありますので、順番に則って手続きを行いましょう。

| 1 | 健康保険の手続き | ・任意継続:退職後20日以内 ・国民健康保険:退職後14日以内 |

| 2 | 国民年金の切り替え | 退職日の翌日から14日以内 |

| 3 | 失業保険の手続き | 原則1年以内だが、退職した会社から 雇用保険被保険者離職票が届いたら早急に手続きを行う |

健康保険や年金の手続きは、退職後14日以内(任意継続の場合は20日以内)に行うことが定められていますが、健康保険を切り替える前に病院にかかってしまった場合、全額自己負担になってしまいます。そのため、健康保険証の手続きは退職後速やかに行うことをおすすめします。

また、健康保険と国民年金の切り替えの際には、退職した証明として窓口で雇用保険被保険者離職票の確認を求められます。雇用保険被保険者離職票は失業保険の手続きをする際に提出してしまうので、失業保険の手続きの前に健康保険の手続き、国民年金の切り替えを行っておくことをおすすめします。

職歴の空白期間はどのくらいなら許される?

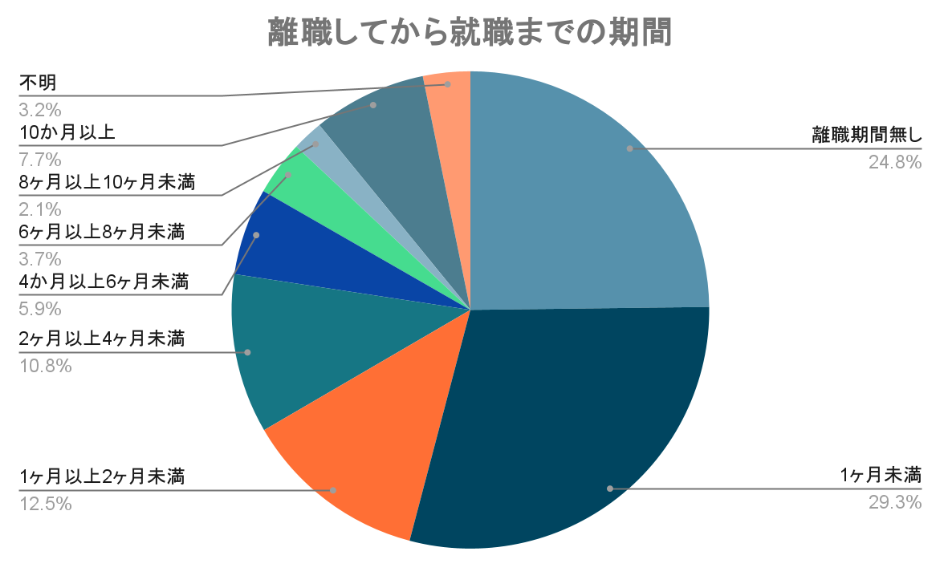

職歴の空白期間については、一般的に3ヶ月を過ぎると不利になると言われています。

厚生労働省が行った調査では、離職してから就職までの期間について、半数以上が2ヶ月未満であることが報告されています。

参考:転職について|厚生労働省より作成

退職して専業主婦(夫)になるのであれば別ですが、再就職を目指す場合は、空白期間を4ヶ月未満に抑えることを目標にしましょう。

無職から社会復帰した5つの事例

無職から社会復帰した事例として、3年ほど家族と過ごしたあと再び働き始めたケースがあります。経歴に自信を持てず悩んでいたようですが、強みを整理してもらったことで自分らしいアピールができるようになり、就職へとつながったそうです。

そのほかにも、大学を卒業して約1年後に再就職したケースや、前職を2ヶ月で退職した後に無職を経験して社会復帰したケースなど、状況はさまざまです。

事例から分かるのは、無職期間がどんなに違っても再び働ける道があるという点です。自分の強みを整理して活かし方を考えながら、次の一歩をイメージしてみましょう。

1. 3年弱家族と向き合ってから社会復帰した事例

3年ほど家族と向き合う時間を過ごしたあと、再び社会に出た方の事例です。社会復帰までの道のりは次のような流れです。

- 経歴に自信がなく、仕事選びの基準があいまいだった

- 「強みを活かせる企業を探そう」とアドバイスを受ける

- 強みを言語化してもらったことで、自分のアピールポイントを発見

- 就活講座に参加し、人前で話すことに慣れていった

- 面接への自信がつき、就職につながった

当初は仕事選びの基準があいまいでしたが、アドバイザーとの面談で「今の強みを活かせる企業を基準に選んでいい」と言われたことが転機になったといいます。

さらに、無職期間の過ごし方まで丁寧に聞き取ってもらい「これもあなたの強みです」と言語化してもらえたことが大きな気づきにつながったようです。

このように、無職期間が長くても強みを整理し練習を重ねることで、再び社会に戻れる可能性があるといえるでしょう。

詳しい体験談は「面談・就活講座を通して自分に自信がついた」でも紹介していますので、同じようにブランクに不安を感じている方はぜひ参考にしてみてください。

2. 大学卒業から約1年後に社会復帰した事例

大学を卒業してから約1年後に社会復帰を果たした方の事例です。

就職までの流れを整理すると次のようになります。

- 「消防士試験に落ちたから就職する」としか友人に伝えられず本音を言えなかった

- 就職支援サービスの講師に本音を打ち明ける

- 「経験はマイナスではなくプラスにできる」とアドバイスを受ける

- つらかった過去を受け止め、前向きに話せるようになった

- 自信を持って面接に臨み、就職へつながった

当初は、過去を隠すように就職活動をしていたため、面接でも自分を十分にアピールできないことへの不安を抱えていたようです。

しかし、講師に胸の内を打ち明けたことで「過去の経験をプラスに変えればいい」との助言を受け、気持ちが切り替わったといいます。

結果として、これまでネガティブに捉えていた経験を強みとして前向きに伝えられるようになったようです。

また、社会人復帰して友人に自信を持って仕事の話ができるようになった点が良かったそうです。

現在は品川の高層ビルで、上司にも恵まれた環境の中で働いていることから、理想のキャリアを歩んでいると言えるでしょう。

詳しい体験談は「羽生さんの就職成功体験談」でも紹介していますので、同じように過去に不安を抱えている方はぜひ参考にしてみてください。

3. 約2ヶ月で退職・無職期間を経て社会復帰した事例

新卒で入社した会社をわずか2ヶ月で退職し「そんな自分をサポートしてくれるところがあるのだろうか」と強い不安を抱えていた方の事例です。

社会復帰までの流れは以下のとおりです。

- 新卒入社後、約2ヶ月で退職

- 「短期離職でも就職支援してくれる会社はあるのか」と不安になる

- 思い切って相談に行き、サポートを受けられると知って安心

- 就職活動を続け、無事に内定を獲得した

当初は「短期で辞めた自分に再就職の道はあるのか」と悩んでいたようですが、相談に行ったことで「話を聞きに来てよかった」と思える支援に出会えたといいます。

その結果、わからないことをすぐに質問できる環境や、仕事以外の悩みも打ち明けられる職場に就職でき、安心して働けるようになったそうです。

詳しくは「杉本 健太さんの就職成功体験談」でも紹介していますので、同じように短期離職で不安を抱えている方はぜひ参考にしてみてください。

4. 約2年の無職期間を経て社会復帰した事例

約2年の無職期間を経て社会復帰した方の事例です。長いブランクがあることで「社会人としてやっていけるのか」という強い不安を抱えていたようです。

社会復帰までの流れは以下のとおりです。

- 約2年間の無職期間があり、不安を抱える

- 社会人として必要なマナーや基礎知識を学ぶ

- 自信を取り戻し、就職活動を開始する

- 面接を経て内定を獲得した

不安を和らげるきっかけとなったのは、就職支援サービスで社会人としての最低限のマナーや知識を教えてもらえたことだったといいます。これにより「ブランクがあってもやっていける」と感じられるようになり、前向きな気持ちで就職活動に取り組めるようになったそうです。

社会復帰して、自分から手を挙げれば仕事を任せてもらえる環境に出会えたことがよかったそうです。

さらに、無職期間中に取り組んでいた英語学習が役立ち、語学だけでなく海外の文化や政治にも関心を持てるようになったことから、視野が大きく広がったといいます。

詳しくは「石渡 裕樹さんの就職成功体験談」でも紹介していますので、長いブランクに不安を感じている方はぜひ参考にしてみてください。

5. 約4ヶ月の無職期間を経て社会復帰した事例

約4ヶ月の無職期間を経て社会復帰した方の事例です。

アルバイト経験しかなかったため、「正社員として働けるのか」と大きな不安を抱えていたようです。

社会復帰までの流れは以下のとおりです。

- アルバイト経験のみで、正社員就職に不安を感じる

- 他では派遣をすすめられたが、正社員求人を紹介してもらえた

- 名刺交換などビジネスマナーを基礎から学べる支援を受けた

- 仲間と一緒に就職活動を進め、安心感を得られた

- 面接を経て就職を実現した

当初は「正社員は難しいのでは」と悩んでいたようですが、就職支援サービスを活用し、就職活動の基礎から丁寧に教えてもらえたことで不安を解消できたといいます。仲間の存在も心強く、最後まで前向きな気持ちで活動を続けられたそうです。

社会復帰して、困ったときにすぐ相談できる会社に入社できたことがよかったと感じているようでした。さらに、社会貢献につながる仕事に携われ、就職を条件に交際を続けていた彼女にも喜んでもらえたとのことです。

詳しい体験談は「土佐 大樹さんの就職成功体験談」でも紹介していますので、同じように正社員就職に不安を抱えている方はぜひ参考にしてみてください。

無職から社会復帰を成功させる4つのコツ

無職から社会復帰を成功させるコツは、できるだけ早めに就職活動を始めることです。

時間が経つほど気持ちの面でも動きづらくなってしまいます。ただ、正社員が不安な場合は、短期や単発のアルバイトで働く感覚を取り戻すのもおすすめです。

また、無職になった理由や行動を整理しておくと、面接で自分を伝えやすくなります。

就職支援サービスを活用すれば、履歴書や面接の対策に加え、強みの整理もサポートしてもらえるため、自信を持って就活に臨めます。

これらのコツを意識して準備を進めれば、無職期間があっても社会復帰への道はしっかり開けます。

自分に合った方法を考えながら、少しずつ行動に移していきましょう。

1. できるだけ早めに就職活動を行う

無職から社会復帰を成功させるコツは、できるだけ早く就職活動を始めることです。

時間が経つほど気持ちの面で一歩を踏み出しにくくなり、再就職のハードルも上がってしまいます。

以下の表は、働いていない期間と就職率の関係を示したものです。

| ニート期間 | 就業率 | 未就業率 |

|---|---|---|

| 1年以下 | 44.2% | 30.2% |

| 1年超~3年以下 | 45.1% | 35.2% |

| 3年超~5年以下 | 50.7% | 31.9% |

| 5年超 | 42.3% | 42.3% |

参考:(財)社会経済生産性本部「ニートの状態にある若年者の実態及び 支援策に関する調査研究 報告書」

この表からわかるように、働いていなかった期間が長くなるほど就職できなかった割合が高くなる傾向があります。

時間が経つほど社会復帰へのハードルが上がってしまうため、思い立ったときに行動を始めることが大切です。

2. 短期・単発バイトで働くことに慣れる

無職から社会復帰を成功させるには、いきなり正社員を目指すのではなく、短期や単発のアルバイトから始めるのがおすすめです。

期間が決まっているので気楽に取り組めるうえ、働く感覚や人との関わり方を少しずつ取り戻せます。

小さな一歩でも社会との接点を持てば、自信をつけながら次のステップに進めるでしょう。

3. 無職になった理由と無職期間の行動をまとめる

無職から社会復帰を成功させるコツは、無職になった理由と無職期間の行動をまとめることです。

上記2点は面接でよく聞かれる質問で、企業は回答から「就業意欲があるか」「長く働ける人材か」を見ています。

準備をしていないとやる気が低いと判断される場合もあるため、前もって整理しておきましょう。

以下は、面接で「無職になった理由」と「その間の過ごし方」を聞かれたときの回答例とポイントです。

| 回答例 | ポイント | |

|---|---|---|

| 無職になった理由 | 家庭の事情で一時的に離職しましたが、環境が落ち着いた今は社会復帰を目指しています。 | 正直な理由を伝えつつ、今は働く意欲があることを示す |

| 無職期間の過ごし方 | 無職期間は資格の勉強に励み、家事や家族の支援を通して計画性を身につけました。 | 前向きな行動や成長を具体的に伝えると好印象になる |

あらかじめ答え方を整理しておけば、面接でも落ち着いて対応でき「前向きに働こうとしている」と好印象を与えられます。

4. 就職支援サービスを利用する

無職から社会復帰を成功させるコツは、就職支援サービスを活用することです。

自分ひとりで就活を進めるのが不安なときも、専門家のサポートを受ければ効率的に進められます。

代表的な就職支援サービスは以下のとおりです。

| サービス | 特徴 |

|---|---|

| ハローワーク | 公共職業安定所が運営求人紹介や履歴書の書き方、面接練習を無料で支援職歴やブランクがあっても利用しやすい |

| 地域若者サポートステーション(サポステ) | 15〜49歳の無職・ニート向けカウンセリングや講座で就職準備から支援応募が不安でも段階的に社会復帰できる |

| 就職エージェント | 民間企業が運営キャリア相談や面接対策を手厚くサポート非公開求人や書類添削も受けられる |

それぞれに特徴があるので、自分の状況や目的に合ったサービスを選びましょう。

無職になった際によくある質問5選

ここでは、無職になった際によくある質問を5つピックアップしてご紹介します。

気になるものがあれば参考にしてみてください。

1. 無職・ニートは何歳まで就職できる?

無職やニートの状態の人の社会復帰に年齢制限はありません。

ただし、年齢が上がるにつれ就職の難易度は上がるものです。

20代であれば、未経験の仕事に挑戦することにポテンシャルを見出して採用を検討してくれる企業も少なくありません。

30代になると、中途採用者は即戦力としてのスキルや経験が求められます。

資格を保有している、実務経験があるなどの場合は別ですが、20代のように正社員への挑戦は難しくなるでしょう。

2. 無職期間にやっておくべき有意義な過ごし方は?

無職・ニート期間にやっておくべき有意義な過ごし方は「スキルアップのための勉強、資格の取得」「体の不調を治す」「仕事を理由にしていなかったことを始める」の3点です。

① スキルアップのための勉強、資格の取得

無職・ニート期間を有意義に過ごすためには、スキルアップのための勉強や資格の取得が適しています。

興味のある業界や職種に必要な資格を取得すれば、転職時に有利になることも。

無職期間の理由付けとしても認められることが多いので、ぜひ挑戦してください。

② 体の不調を治す

体の不調が原因で離職をした場合は、不調を治すことを優先しましょう。

在職中に受診ができなかった不調の原因を突き止め、しっかりと治療してください。

病気の療養も無職期間の理由付けの一つになります。

③ 仕事を理由にしていなかったことを始める

在職中に忙しいことが理由でできていなかったことに挑戦することもおすすめです。

趣味に没頭する、体力作りを行う、部屋の整理や断捨離をする、などなど。

無職・ニート期間には『何もしていない状態』を作らないことがポイントになります。

3. 無職になったらやることリストの内容は?

無職になったらやることリストの内容は以下のとおりです。

- 生活費の見直し

- 健康保険・年金の切り替え

- 失業保険の手続き

また、確定申告が必要になる可能性がある点にも注意しましょう。

無収入の場合は基本的に不要ですが、所得の有無は国民健康保険料や住民税に影響します。

申告していないと高く算定される場合もあるため、迷ったときは相談するのが一番安心できるはずです。

現段階で確定申告が必要かどうかを知りたいと思った場合は、最寄りの税務署に電話して申告相談の予約をしてみてください。

お近くの国税庁や税務署を調べたい方は「税務署の所在地などを知りたい方」から確認できます。

4. 無職になったらクレジットカードを作れない?

無職でも新しくクレジットカードを作ることは可能です。

ただし、申込条件に「安定した収入があること」と書かれているカードは、審査に通りにくい場合があります。

無収入の場合は、配偶者の収入や世帯収入をもとに審査されるカードを選ぶと、発行できる可能性が高いです。

一方で、すでに持っているクレジットカードは、支払いの延滞などがなければ基本的にそのまま使い続けられます。ただし、計画的な利用を心がけましょう。

5. 一年くらい無職になりたい時はどうしたらいい?

一年ほど無職で過ごしたい場合は、生活費を貯金からまかなうか、家族から援助を受ける必要があります。

収入がないまま生活を続けるのは簡単ではありません。

総務省の調査をもとに試算すると、無職世帯で1カ月あたりに必要な生活費は約16万3,417円です。(内訳:消費支出が約14万2,540円、非消費支出が約2万877円)(参考:総務省「家計調査報告(家計収支編)2025年(令和7年)6月分及び4~6月期平均」)

また、一年後の就職活動の際には「無職の間に何をしていたか」を聞かれるケースが多いため、資格の勉強など説明できる行動を意識しておきましょう。

無職になったら使える制度

無職になったら漠然と将来に不安を感じてしまうかもしれませんが、国の様々な支援制度が受けられる可能性がありますので安心してください。

例えば生活保護であれば生活費の援助を受けられますし、社会復帰を目指して知識をインプットしようとする場合は、一定の条件を満たせば、職業訓練中に月最大10万円の給付を受けられる制度があります。

無職でも使える制度をうまく活用して日々の生活をしのぎつつ、将来の生活の基盤を立て直す準備に向き合うことを意識してみてください。

それぞれの制度について詳しく解説します。

生活費をサポートする公的支援

無職になって生活に困窮した場合は、国や自治体が提供する公的支援制度を受けることができます。

代表的なものに生活保護制度があり、資産や収入が一定以下などあらかじめ定められた条件を満たすことで、生活費の援助を受けられるだけでなく、一部の税金の支払いが免除されるなど様々な優遇が受けられます。

また、失業して無職になったような場合は、条件を満たすことで失業手当が受けられます。一定期間無職でも生活費がカバーできるため、次の職場を探す上で精神的な余裕を感じることができるでしょう。

さらに一定の条件を満たせば生活福祉資金貸付制度が活用でき、低金利で生活費を借り入れることも可能です。

このように国や自治体が無職の生活費をサポートするような制度を利用するためにも、市区町村の役場やハローワークに相談してみることをおすすめします。

参考:政府広報オンライン「生活にお困りで一時的に資金が必要なかたへ「生活福祉資金貸付制度」があります。」

職業訓練給付金制度

無職になった後、新しいスキルを身に付けて再就職を目指したい場合は、職業訓練給付金制度が活用できます。

この制度は、ハローワークの指導のもと、所定の職業訓練校で専門的な知識や技術を学びながら、毎月10万円の給付金を得られるものとなっています。

就職のためのスキルアップができるだけでなく、毎月まとまったお金をもらえるため、安心して再就職を目指せる点が特徴です。

職業訓練給付金制度を活用するためには、本人の収入が月8万円以下であることや、世帯全体の収入が月30万円以下など、収入要件を少なくとも満たさなければならない点には注意が必要です。

職業訓練では、ビジネス基礎だけでなく、ITやデザイン、営業や医療事務など様々なコースが用意されているため、新しいキャリアに挑戦したいと考えている無職にもおすすめできる制度です。

参考:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」

住居確保給付金

無職になって住む場所がなくなってしまうような状況に陥っている場合は、住居確保給付金の制度が利用できることもあります。特にやむを得ない休業や離職によって、収入が家賃以下になったような無職の場合だと、制度利用の要件を満たす可能性があります。

住居確保給付金では、毎月の家賃の補助だけでなく、同一の世帯に属する人が離職したり、休業したりした場合に転居費用の補助を受けることも可能です。

無職になってどうしても働くことができず、路頭に迷ってしまうかもしれないと不安を感じている場合であっても、公的支援があるということを覚えておきましょう。

無職から就職が決まった時の手続き

無職から就職が決まった際に失業保険を受けている場合、まず失業保険の停止申請をした後にハローワークまで再就職手当の申請を行います。

合わせて、健康保険や年金の切り替え手続きをする必要があるため、再就職先の案内に従いながら手続きを進めていく必要があります。

具体的な手続きの流れとしては以下となります。

- 失業保険の停止申請

- 再就職手当の申請をする

- 健康保険の切り替え手続き

- 年金の変更手続き

- 就職先に必要書類を提出する

再就職した後の生活をスムーズに進めるためにも、あらかじめこれらの手続きについて理解を深めておきましょう。

1. 失業保険の停止申請

失業保険を受給している状態で再就職が決まった場合は、すぐにハローワークに就職報告と失業認定の取り下げの手続きを進めます。

就職が決まったにもかかわらず失業保険の給付を受け続けてしまうと、不正受給とみなされて、これまでに受け取った必要保険の全額を返金しなければならなくなることもありますので注意が必要です。

失業保険の停止申請においては、再就職日の前日にハローワークの窓口で手続きを進めていきます。必要な書類としては、採用が分かる証明書に加えて、失業認定申告書と雇用保険受給資格者証となりますので、事前にハローワークに確認をした上で必要書類を持参しましょう。

2. 再就職手当の申請をする

失業保険の受給資格がある人が安定した職業に就職できた場合は、再就職手当としてお金を受け取れますので、ハローワークで申請しましょう。

再就職手当は早く就職すればするほど給付率が高くなるといった特徴があるため、失業保険を丸々もらってから就職するよりも、早めに就職して再就職手当をもらった方が手当の金額が高くなることもあります。

再就職手当を受給するためには、失業保険の受給期間が3分の1以上残っていることや、1年を超えて勤務することが確実であるなど様々な条件が用意されていますので、気になる方は以下の記事も参考にしてみてください。

3. 健康保険の切り替え手続き

無職の間に国民健康保険に加入していた場合は、就職先の健康保険に加入するために、国民健康保険の脱退手続きが必要になります。

もし脱退の手続きをしないと、健康保険料を二重払いすることになりかねませんので注意してください。

なお、再就職による国民健康保険の脱退については、就職してから14日以内の届け出が必要になるため、速やかに手続きを進めましょう。必要書類としては、本人確認書類や新しい職場の健康保険証、マイナンバーカード等が挙げられます。

手続きの先は役所になりますので、住民票のある自治体の役所に問い合わせてみることがおすすめです。

なお、就職先での健康保険の加入手続きは、基本的に再就職時の会社の人事や総務がガイドしてくれますので、案内に従って必要書類を提出すれば勤め先の健康保険組合に加入できます。

4. 年金の変更手続き

無職期間中に国民年金に加入していた人で、就職先に社会保険制度が完備されている場合は、厚生年金への加入が義務付けられます。

就職先で手続きをすれば、自動的に国民年金から厚生年金に切り替わりますので、あらかじめ認識しておきましょう。

健康保険の手続きと異なり、国民年金の脱退手続きを自らする必要はありませんが、万が一会社が手続きを忘れてしまっていないか確認するためにも、就職後には人事や年金事務所に問い合わせておくことがおすすめです。

5. 就職先に必要書類を提出する

健康保険や年金の手続きを進めるだけでなく、新しい職場での就業をスムーズに進めるためには、就職前後で会社から指定された必要書類を納期までに必ず提出することが重要です。代表的なものとしては、年金手帳やマイナンバー、本人確認書類などが挙げられますので、あらかじめ用意しておくと良いでしょう。

また、前職で受け取った書類が再就職先で必要になることもありますので、仕事を辞めたばかりの無職の人は、就職活動を進めるにあたって改めて前職で受け取った書類が手元にあるか確認しておくことも重要です。

もし再就職先の企業に提出すべき書類に不備があると、給与の支払いや社会保険の手続きでトラブルを起こしてしまうことがあるため、自己管理を徹底する意識を持っておいてください。

無職になったまま居続けるリスク

無職になったまま再就職をすることなく日々を過ごしてしまうことで、就職の難易度が上がったり、社会的信用が低くなるなどのリスクに繋がります。

それだけでなく、親や友人などと関係性が悪化することも考えられるため、人間関係にも悪影響をもたらしかねません。

お金が稼げないだけでなく、将来に不安な状況を作ってしまいかねませんので、就職エージェントなどを活用して早めに再就職を目指していくことが大切です。

ここからは、無職になったまま居続けるリスクについて詳しく解説していきます。

就職の難易度が上がる

無職の期間が長引くと、面接官からの印象が悪くなり、就職の難易度そのものが上がってしまうといったリスクが挙げられます。

労働政策研究・研修機構の調査によれば、空白期間が長引けば長引くほど、正社員になれる割合が下がっていくことが明らかになっています。

無職の期間が長い人に対しては「就職した後に長く働いてくれるのか」「無職期間が長いという事は何か問題がある人なのではないか」といったネガティブな印象を持たれかねませんので、面接対策をした上で働く意欲をアピールすることが大切になってきます。

就職の熱度が高いことをアピールするためにも、無職期間中はできる限り自己研鑽やボランティアなどで活動実績を作りつつ、コミュニケーション能力の習得を意識しておくと良いでしょう。

社会的信用が低くなる

無職の状態が長引けば収入が安定していないとみなされて、社会的信用が低くなるといったリスクも考えられます。

社会的信用とは、経済力や社会的地位に裏付けられた信用力のことであり、クレジットカードの発行や不動産の賃貸契約等で重要になってきます。

社会的信用が低いと、自分がやりたいと思っていることが実現できないといった状況が続きかねませんので、理想的な人生を歩みにくくなるだけでなく、人生の選択肢が狭まってしまうことに繋がります。

社会的信用は一度失うと取り戻すのに時間がかかるため、早めに就職活動を始めることがポイントです。

親や友人との関係性が悪化する

実家に住んでいる場合、無職の期間が長引くと、経済的負担を親に強い続けることになってしまうため、細かなことで言い争いが頻発しやすくなります。

また、昼夜逆転生活など生活リズムが異なることで、親との関係性が悪化するようなリスクも考えられます。

他にも、無職で収入がない状態が続くことによって、金銭的な面での遠慮や精神的な負い目を感じて、友人との距離が開いてしまうようなケースもあるでしょう。

このように、無職であり続けることで周りの人との距離感を感じるだけでなく、孤独感や劣等感が強くなる可能性があります。

精神的につらい日々を過ごすことを避けるためにも、信頼できる人に相談したり、就職エージェントを活用して社会復帰を目指すなど、次のアクションに取り組む意識が重要になってきます。

まとめ

無職になったらまずやるべきことは、①今後の収支の計画を立て生活費の見直しを行う②ハローワークで失業保険の手続きをする③健康保険の種類を決めて変更手続きする④厚生年金から国民年金に切り替えるの4つです。

それぞれ期限も定められていますので、できる限り早い段階で手続きを済ませましょう。

また、無職・ニート期間は短い方が就職につながりやすく、年齢が上がるにつれて就職の難易度が上がります。

自分なりの過ごし方を見つけて、空白期間の理由付けになるような活動を心がけてください。

よくある質問

最後に、無職になったときに多くの人が感じる疑問点をまとめて解説します。

無職になっても毎月支払う税金はあります。

例えば前年の所得に基づいて計算される住民税は、無職で収入がなかったとしても世帯年収によっては納税が必要になるケースがあります。

また、国民健康保険や国民年金保険についても、原則としては就職の有無にかかわらず支払いが必要です。

ただ、収入や資産の状況によっては、支払いの免除や猶予、軽減制度等が適用されるケースもありますので、どうしても支払いが難しい税金がある場合は、早い段階で役所に相談しに行くことが重要です。

無職になったら、まず生活基盤を安定させるために公的支援制度の活用を検討しましょう。

具体的には、仕事を辞めた1年以内にハローワークに離職票を提出して失業保険の申請を行うことが重要です。

申請が受理されれば、これまで受け取っていた収入の6割から7割程度の給付が受け取れる可能性があります。

合わせて国民健康保険や国民年金への切り替え手続きも必要になってきます。行政での手続きが多くなってきますので、どうしても分からない場合はハローワークの職員にまずは相談してみることも良いでしょう。

ある程度の生活基盤を整えたら、出来る限り早く就職活動を進めます。

参考:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)」

スキルアップをして再就職を目指したい場合は、ハローワークの職業訓練を活用することもできますし、1人で就職活動をすることに不安を感じる場合は、民間の就職エージェントを活用することがおすすめです。

無職になった後、ハローワークに行かないと本来もらえるはずであった失業保険の給付が受け取れなくなる可能性に加えて、適切な就職支援が受けられずに経済的にも精神的にも不安を抱えることに繋がります。

特に失業保険は申請期限がありますので、ハローワークに行くタイミングが遅れてしまうと、給付金を受け取れるチャンスがなくなる点は見逃せません。無職になったら、出来る限り早くハローワークに行くことを意識すると良いでしょう。