引きこもり 平均何年?

引きこもりの平均期間は2019年の厚生労働省の調査によると12.2年でした。

一方で、特定非営利活動法人KHJ全国ひきこもり家族会連合会が毎年行っている調査によると平均8.6年(1回目)、一般社団法人引きこもりUX会議の調査によると経験者を含む引きこもりの期間は8.8年でした。

平成27年内閣府実施の「若者の生活に関する調査報告書」によると、過去に引きこもり状態にあった人の継続期間は6ヶ月〜1年が最も多く39.2%、1年〜3年が28.5%と3年以内に社会復帰している人が多数であることがわかりました。

調査によって結果は異なりますが、以下のような共通点があることが読み取れます。

- 引きこもりが長期化するほど社会復帰が難しい

- 引きこもり期間が長期化している

- 平均年齢が高齢化している

- 引きこもりになった年齢は20代が最も多い

- 社会復帰している人は引きこもり期間が3年以内である

20代に引きこもり状態となり、3年以内に社会復帰できなかった人たちは引きこもりが長期化してしまう傾向にあります。また、一度引きこもりから抜け出せても何らかのきっかけで再度引きこもり状態になってしまうケースもあるでしょう。

上記の要因から、平均年齢が上がり、引きこもりの期間も長期化していると考えられます。

参考:厚生労働省の調査

参考:特定非営利活動法人 KHJ 全国ひきこもり家族会連合会「ひきこもり実態に関する調査」

参考:平成27年内閣府実施の「若者の生活に関する調査報告書」

引きこもり状態になってからの期間

内閣府「こども・若者の意識と生活に関する調査」(令和4年度)では、15〜39歳と40〜64歳に分けて調査が行われています。

当該調査によると引きこもり状態になってからの期間は、15〜39歳で7年以上が21.5%、40〜64歳で7年以上が23.2%とともに最多でした。

以下の表から40代以降、年齢が高くなればなるほど引きこもり期間が長くなることが読み取れます。

| 6ヶ月〜1年 | 1〜2年 | 2〜3年 | 3〜5年 | 5〜7年 | 7〜10年 | 10〜15年 | 15年以上 | |

| 15〜39歳 | 21.5% | 16.7% | 15.3% | 17.4% | 7.6% | 4.2% | 11.8% | 5.5% |

| 40〜64歳 | 12.91% | 14.81% | 21.92% | 16.12% | 11.01% | 7.71% | 6.51% | 9% |

参考:内閣府「こども・若者の意識と生活に関する調査」(令和4年度)

引きこもりの社会復帰が難しい理由

引きこもりの社会復帰が難しい理由は、人によってさまざまです。社会に出ることに抵抗感を感じてしまったり、履歴書に空白期間があることで就職が難しくなってしまったりと多岐に渡ります。

ここでは、大きく心理的要因と社会的要因の2つに分けて解説していきます。理由を知ることで、社会復帰するための解決策が見えてくるでしょう。

1. 心理的要因

引きこもりの社会復帰が難しい理由に心理的要因が大きく関わっています。

主に、社会活動における自分の価値を見いだせなくなっていることが挙げられるでしょう。

以下のような過去のトラウマにより社会に出ることへの抵抗感が生まれると考えられます。

- いじめ

- 心理的ストレス

- 過労

- パワハラ

上記のようなトラウマがあれば、社会における自己の存在価値を見つけられなくなっても無理はありません。

一度受けた心の傷を治すのは難しく、長い時間がかかります。

社会復帰するためには、企業に自分の価値をアピールし、貢献できることを証明する必要があります。過去に心の傷を受けた引きこもりの人にとって、自分の価値を見つけるのは難しい課題だといえるでしょう。

2. 社会的要因

引きこもりの社会復帰が難しい理由は、本人だけに原因があるわけではなく、社会的要因も大きく影響しています。

労働市場では、経験やスキルが重視される傾向が強いため引きこもりの人にとって就労のハードルが高いです。

年齢が上がるほど正社員での雇用が難しくなり、結果的に非正規雇用や低賃金での労働となる可能性があります。その結果、また引きこもりに戻ってしまう可能性が高いです。

また、以前と比べてマシになったとはいえ、まだまだ世間からは引きこもりに対する理解が得られにくいです。引きこもり支援の制度があっても利用しづらく支援につながらないケースも多いでしょう。

このような要因から、引きこもりの社会復帰が難しくなっています。

引きこもりの社会復帰に向けたステップ

社会復帰するのは難しく長い時間がかかります。引きこもりから抜け出したいけれど、何をしたらいいかわからない人も多いでしょう。

そこでここからは、社会復帰に向けた具体的なステップを紹介します。

以下のステップを着実に踏んでいけば、社会復帰に向けて大きく前進できるので参考にしてみてください。

- 精神的な不調は精神科・心療内科を受診

- 生活習慣を整える

- 第三者に相談

1. 精神的な不調は精神科・心療内科を受診

過去の辛い経験やトラウマが原因で引きこもりになっている場合、まずは心の不調を治すことを優先しましょう。

心の不調がある状態で社会復帰するのは難しいからです。たとえ復帰できても、また引きこもりに戻ってしまう可能性が高いでしょう。

精神科・心療内科を受診し、投薬・カウンセリングなどの治療を受ける必要があります。うつ病・適応障害といった精神的な不調は、回復までに長い時間がかかるので、根気強く治療を続けましょう。

早く引きこもりから抜け出したいと焦る気持ちがあるかもしれません。しかし、焦って治療を急いだ結果、さらに症状が悪化する可能性もあります。

無理せず自分のペースで進むことが大切です。治療をきちんと続け、医師と相談しながら回復を目指しましょう。

2. 生活習慣を整える

引きこもりになると、生活リズムが乱れ、昼夜逆転になってしまう人も多いでしょう。社会へ出るには、規則正しい生活を送る必要があります。

小さなことでもできることから変えていくと良いでしょう。特に、睡眠・食事・運動を整えることが重要です。以下のような習慣を整えることで、精神的にも身体的にも健康で前向きになれます。

- 毎日同じ時間に寝る習慣をつける

- 3食栄養バランスの良い食事をとる

- 散歩やストレッチなど軽い運動をする

ポイントは自分のペースで少しずつ行うことです。たとえば、無理して早朝に起きようとしても挫折する可能性が高いです。

いきなり早起きを目指すのではなく、昨日より5分早く起きるなど小さなことからはじめてみましょう。

3. 第三者に相談

行政の引きこもり支援などを活用し、第三者に相談しましょう。家族だと感情的になってしまいうまくいかないことが多いです。

資格を持った専門家に相談するのがおすすめです。例としてひきこもり地域支援センターを紹介します。

ひきこもり地域支援センターは引きこもりに関する専門的な相談支援を行い、適切な支援に結びつける支援機関です。

社会福祉士・精神保健福祉士・臨床心理士の資格をもったひきこもり支援コーディネーターが

地域の関係機関と連携して支援してくれます。

具体的には以下のような支援があります。

- 相談支援:専門家が来所や訪問による相談支援を行う

- 家族支援:家族への相談支援、講習会

- 就労支援:県警機関と連携 ボランティア活動への参加や就労のサポート

各地域に設置されているので、お住まいの地域のひきこもり地域支援センターを探してみてください。

参考:厚生労働省 各種支援期間

まとめ

この記事では、引きこもりの平均期間や社会復帰が難しい理由、社会復帰に向けたステップについて解説しました。

- 引きこもりの平均期間は厚生労働省の調査によると12.2年

- 調査によって多少結果は異なるが、長期化するほど社会復帰が難しい

- 引きこもりの社会復帰が難しい理由は心理的要因と社会的要因の2つに分けられる

- 社会復帰に向けて着実にステップを踏んでいく必要がある

引きこもりは長期化するほど、問題解決が難しくなっていきます。無理せず自分のペースでいいので、行政の支援も活用しながら社会復帰に向けて着実に進んでいきましょう。

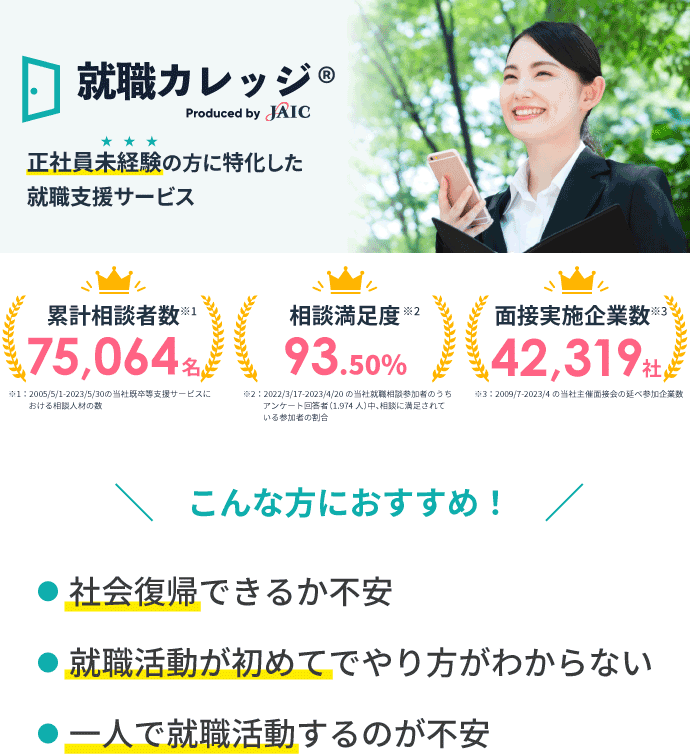

当社の就職に関するコンテンツの中から、引きこもりからの脱出や就職活動に不安を感じている方向けに、引きこもりからの脱出方法や就職活動で困りがちなことを解決するための記事をまとめました。

- 引きこもりを脱出する方法!脱出できる人とできない人の違いも紹介

- 引きこもりでもできる仕事おすすめ20選|探し方・就職支援を解説!

- 引きこもりから社会復帰するには?支援サービスやポイントを知ろう

- 引きこもりから正社員へ社会復帰する方法ーおすすめ職種/就職方法

- ニートから就職するには?就活の方法と成功させるポイントを解説

- 引きこもり・ニートの末路とは?脱するための方法も紹介!

- 無職から正社員に就職するには?賢い就活方法とポイントを解説

- ニートから社会復帰するには何からすべき?怖い原因と対処法も解説

- ニートでも安心!ニートの面接必勝法は?

- ニートの履歴書の書き方!空白期間や志望動機のポイントを例文付きで解説

- 20代の引きこもりに関する実態について!原因や脱出方法を解説

- 30代ニートの就職は難しい?ニートの割合や社会復帰の方法を紹介