高学歴でニート状態の人の割合は?

高学歴でニート状態の人の割合は、高学歴を大学を卒業した後就職をしない人だとすると約8.2%です。(文部科学省「令和5年度学校基本統計調査」令和5年に大学卒業者で進学・就職しなかった人の割合より)

また、労働政策研究・研修機構「非休職無業者(ニート)の経歴と意識、世帯の状況」によると、若年無業者(厚労省の定義で15~34 歳で、非労働力人口のうち家事も通学もしていない者)の中での大卒・大学院卒者の割合は13.2%でした。

| 最終学歴 | 割合 |

|---|---|

| 中卒 | 18.1% |

| 高卒 | 57.2% |

| 短大・専門学校卒 | 10.9% |

| 大学・大学院卒 | 13.2% |

引用:労働政策研究・研修機構「非休職無業者(ニート)の経歴と意識、世帯の状況」

高学歴というと一般的に旧帝大と早稲田大学、慶応大学を併せてさすことがあります。旧帝大+早慶の卒業者の中で、進学・就職しなかった人の割合はそれぞれの大学約5%前後です。高学歴な大学を卒業しても5%程度の人がニートになっている可能性があることがわかります。

| 大学(学部)卒業後進学・就職しなかった人 | |

| 大学名 | 割合 |

| 東京大学(令和4年度) | 12.2% |

| 京都大学(令和4年度) | 6.2% |

| 大阪大学(令和5年度) | 7.0% |

| 東北大学(令和4年度) | 5.4% |

| 名古屋大学(令和4年度) | 5.0% |

| 九州大学(令和3年度) | 5.1% |

| 北海道大学(令和4年度) | 7.8% |

| 早稲田大学(令和5年度) | 5.7% |

| 慶應大学(令和5年度) | 11.0% |

大卒卒業者で進学・就職しなかった人の割合

文部科学省「令和5年度学校基本統計調査」によると、大学卒業者で進学・就職しなかった人の割合は8%前後を推移していることがわかります。

平成27年から平成31年にかけて減少傾向にありましたが、令和2年から令和3年の間に少し上昇しています。

これは、コロナの感染拡大により、企業の採用活動が縮小したことなどが原因として考えられるでしょう。

その証拠に、感染拡大が収まってきた令和5年には前年度より割合が減少しています。

| 年月 | 進学・就職しなかった卒業生の割合 |

|---|---|

| 令和5年3月 | 8.2% |

| 令和4年3月 | 9.4% |

| 令和3年3月 | 9.6% |

| 令和2年3月 | 7.1% |

| 平成31年3月 | 6.7% |

| 令和30年3月 | 7.0% |

| 令和29年3月 | 7.8% |

| 令和28年3月 | 8.7% |

| 令和27年3月 | 10.3% |

引用:文部科学省「令和5年度学校基本統計調査」より

若年無業者の中での大卒・院卒者の割合

労働政策研究・研修機構「非休職無業者(ニート)の経歴と意識、世帯の状況」によると、若年無業者(厚労省の定義で15~34 歳で、非労働力人口のうち家事も通学もしていない者)の中での大卒・大学院卒者の割合は13.2%でした。

大学・大学院卒の割合は、短大・専門学校卒より多くなっています。これは、短大・専門学校はある程度卒業後の進路が決まっており、就職する意識が高いからと考えられます。

一方、大学・大学院卒の場合は選べる進路の選択肢が多いため、かえって進路を決められない可能性があるでしょう。

| 最終学歴 | 割合 |

|---|---|

| 中卒 | 18.1% |

| 高卒 | 57.2% |

| 短大・専門学校卒 | 10.9% |

| 大学・大学院卒 | 13.2% |

引用:労働政策研究・研修機構「非休職無業者(ニート)の経歴と意識、世帯の状況」より

旧帝大・早慶の卒業者で進学・就職しなかった人の割合

旧帝大・早慶の卒業者で進学・就職しなかった人の割合は、以下の表の通りです。

東京大学と慶應大学は10%を超えていますが、それ以外の大学は約5%前後の割合でした。

2つの大学の割合が高い理由については、他の大学と比べると起業志向の強い学生が多いことや、

進学・就職しなかった人が全員ニートになっているわけではないので、実際はもう少し低い割合であるかもしれません。

| 大学(学部)卒業後進学・就職しなかった人 | ||

| 大学名 | 割合 | 人数 |

| 東京大学(令和4年度) | 12.2% | 378人 |

| 京都大学(令和4年度) | 6.2% | 177人 |

| 大阪大学(令和5年度) | 7.0% | 226人 |

| 東北大学(令和4年度) | 5.4% | 129人 |

| 名古屋大学(令和4年度) | 5.0% | 112人 |

| 九州大学(令和3年度) | 5.1% | 136人 |

| 北海道大学(令和4年度) | 7.8% | 200人 |

| 早稲田大学(令和5年度) | 5.7% | 478人 |

| 慶應大学(令和5年度) | 11.0% | 832人 |

大卒ニートが増加傾向にある理由

高学歴ニートは増加傾向にあります。そもそも大学(学部)への進学率が昔に比べ大幅に上がり、高学歴の人自体が増加していることが要因の1つでしょう。

令和5年の大学(学部)進学率(過年度卒を含む)は過去最高の57.7%でした。1990年は24.6%だったので、2倍以上に増えていることがわかります。

一方、労働政策研究・研修機構(JILPT)の調査によると、非求職無業者(15〜34 歳)における大学・大学院卒の割合も1992年から2017年までに2倍以上になっていることがわかっています。

令和5年の調査で大学(学部)進学率(過年度卒を含む)は過去最高を記録していることから、現在の割合はさらに増えている可能性があると考えられます。

このように、大学進学率が上がり高学歴の人の数が増加しているため、相対的に卒業後の進路が決まっていない大卒ニートの数が増えていると言えるでしょう。

高学歴ニートは増えている?

大学・大学院卒業者や旧帝大+早慶の卒業者で進学・就職しなかった人は一定の割合いますが、必ずしもニートになっているかどうかはわかりません。

進学・就職とは別の道を選んだ人が含まれているかもしれないからです。

たとえば、自己研鑽のために語学留学やワーキングホリデーに挑戦したり、家族の介護など家庭の事情で働けなかったりなどさまざまな進路が考えられます。

したがって、必ずしも高学歴ニートが増えているとは言えないでしょう。

まとめ

今回の記事では、高学歴でニート状態の人の割合と大卒ニートが増えている理由について解説しました。

高学歴をどう定義するかによって調査結果が変わってきますが、どの調査でも大学卒業後に進路が決定していない人が一定の割合います。

しかし、大学進学率の増加により高学歴の人が増えていることやコロナ禍による企業の採用活動縮小などの社会的背景から、必ずしも高学歴ニートが増えているとは言えないでしょう。

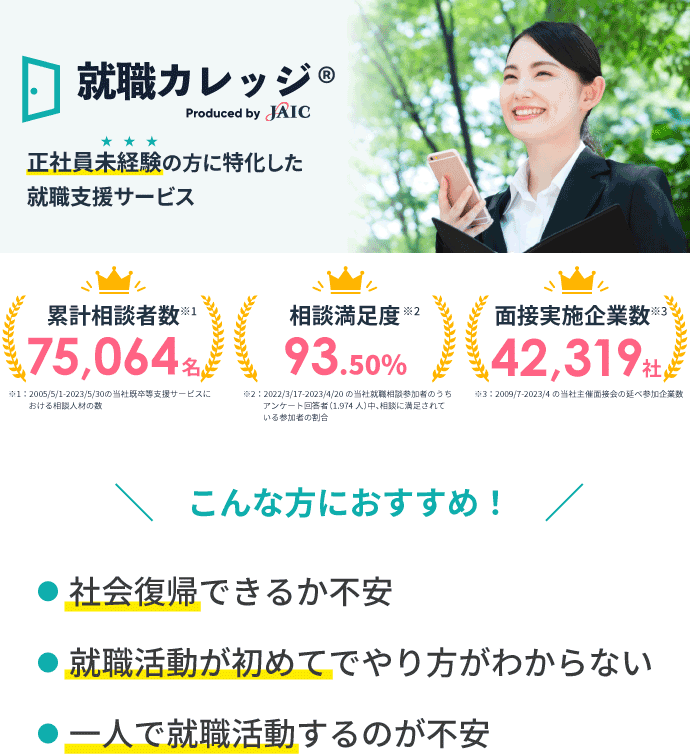

当社の就職に関するコンテンツの中から、ニートの就職活動に不安を感じている方向けに、就活で困りがちなことを解決するための記事をまとめました。

- ニートから就職するには?就活の方法と成功させるポイントを解説

- ニートの就活は何からすべき?就職活動のやり方の流れとコツを解説!

- 無職から正社員に就職するには?賢い就活方法とポイントを解説

- ニートから社会復帰するには何からすべき?怖い原因と対処法も解説

- ニートでも安心!ニートの面接必勝法は?

- ニートの履歴書の書き方!空白期間や志望動機のポイントを例文付きで解説

- ニートにおすすめの仕事25選【向いている仕事の特徴も解説】

- 高卒ニートは就職できる?職歴なしで正社員になる方法を解説!

- 大卒ニートの割合はどれくらい?末路や就職のコツを解説

- 30代ニートの就職は難しい?ニートの割合や社会復帰の方法を紹介

- ニートが就職するのにおすすめのサイトは?就職サイト7選を紹介