自分に合う仕事を見つける方法は、自己分析で優先する条件を決め、業界や企業を理解し、実際に確かめることです。

人生の多くの時間を仕事に費やすからこそ、あなたに合う仕事を見つけることは非常に大切です。

この記事では、自分に合う仕事が見つからない理由から、会社員・就活生・正社員未経験といった状況ごとの適職の見つけ方、自己分析や企業研究のポイント、さらには適職診断の使い方までを徹底解説します。

自分に合う仕事を見つけたい方は、ぜひチェックしてみてください!

- 自分に合う仕事の基準は、「あなたの特性」と「仕事の特性」が合っていること

- 自分に合う仕事が分からないのは、自己分析不足、情報収集不足、過度の情報収集などが原因かも

- 自分に合う仕事の見つけるには、自己分析、企業研究、適性診断やキャリアカウンセラーなどの客観的な意見が大切!

- 自己分析から自分の強みややりたいことを見つける

自分の強みややりたいことを知ることで、職種選びやモチベーション維持に役立つ - 自分の経験から活かせる仕事を考える

既に身につけたスキルや知識を最大限に発揮できると効率的 - 待遇など働く上での優先順位を付ける

自分の価値観や目標に一致する仕事を選びやすくなる - 自分のなりたい姿を考える

自分の価値観や目標が明確になり、それに合った仕事や職場を選べる - 企業研究を行い視野を広げる

最適な職場選びの判断材料、新しい業界や企業を知る機会などが増え、選択肢が広がる - 面談などをして実際の現場を確認する

働く環境やチームの雰囲気、業務の流れを理解でき、自分に合った職場かを見極められる

この記事の目次

- 1 自分に合う仕事とは

- 2 自分に合う仕事とやりたい仕事の違いとは?

- 3 自分に合う仕事を見つける際のポイント

- 4 自分に合う仕事の見つけ方①~自己分析~

- 5 自分に合う仕事の見つけ方②客観的な意見を取り入れる

- 6 自分に合う仕事の見つけ方③企業研究

- 7 自分に合う仕事の見つけ方④実際に職場を確かめる

- 8 【7つの性格別】向いている仕事を紹介

- 9 今の仕事が自分に合っているかわからない人の特徴

- 10 自分に合った仕事が見つからない理由

- 11 自分に合った仕事を見つけるメリット

- 12 自分に合った仕事がわからないことで生じるデメリット

- 13 自分に合う仕事を探す時の注意点

- 14 それでも自分に合う仕事が見つからない場合は

- 15 よくある質問

- 16 まとめ

自分に合う仕事とは

自分に合う仕事とは、「あなたの特性と仕事の特性が、合うか・合わないか」が、ひとつの基準になるでしょう。

さらに具体的に言えば、次のような特徴があれば「あなたに合う仕事」であると推測されます。

- 強み、得意を活かせる

- 自分の好きを活かせる

- ストレスが溜まらない

- 社風が合っている

- キャリアの展望に合う

それぞれの特徴について、ひとつずつ解説していきます。

強み、得意を活かせる[自分に合う仕事の特徴 1/5]

あなたの「強み」や「得意なこと」が活かせる仕事は、合っている仕事と言えます。なぜなら、早く仕事に慣れ、成果を上げられる可能性があるからです。

たとえば「コツコツとした作業が得意」という強みを持つ人が、未経験の状態からプログラマーの仕事に就いたとします。

はじめは右も左も分からず苦労するかもしれませんが、ひとつひとつ知識やスキルを習得していけば、それほど時間が掛からず慣れてくるでしょう。

プログラマーの仕事は一人で地道に作業を進めることが多く、「コツコツと作業を継続できる」人にはぴったりの仕事だからです。

一方で、じっとしているのが苦手、外に出て誰かと話すのが好き、という人にはあまり適さないかも知れません。

おそらく仕事に慣れる前に「飽き」が来てしまうでしょうし、「上達を目指そう」というモチベーションも湧いてこない可能性が考えられるからです。

自分の好きを活かせる[自分に合う仕事の特徴 2/5]

「強み」や「得意なこと」と同様に、「自分の好きを活かせる」仕事もあなたに合っている仕事です。「好き」だと素直に感じられるものは、やりがいを持って取り組めることである可能性が高いといえます。

ストレスが溜まらない[自分に合う仕事の特徴 3/5]

ストレスが溜まらない仕事も「向いている仕事」と言えるでしょう。

そもそも仕事のストレスは、次の2つが要因であることがほとんどです。

- 自分の中の葛藤

- 周りからの批判

自分の中の葛藤とは「努力しているのに上手くいかない」「つまらないけどお金のために働かないと……」といった焦りや諦めにも似た気持ち、一方の周りからの批判とは「どうして成果を上げられないんだ!」「やる気を出せ!」といった叱咤激励や怒りの声を指します。

このとき、たとえば人見知りな性格の人が個人営業の仕事に就くと、顧客とのコミュニケーションにストレスが溜まるかもしれません。

モチベーションも上がらないので成果に結びつかず、上司の怒りに触れてしまう可能性も高いでしょう。

一方で初対面の人と話すのが苦ではない人にとっては、個人営業の仕事は自分のオープンな性格をダイレクトに活かせます。そのため自分の中にモヤモヤとした葛藤が生まれることもなく、むしろモチベーション高く仕事ができることから自然と成果も上がっていくはずです。

つまり、周りからの批判もなく、ストレスも感じにくいため、この人の場合には「個人営業は向いている仕事」と言えるのです。

社風が合っている[自分に合う仕事の特徴 4/5]

社風が自分の性格とマッチしていることも大切なポイントです。

たとえば大企業は社員が多いため、社員一人あたりに任せられる仕事量が少ない傾向にあります。このとき仮に経理の仕事に就いているとすると、ひとつの部署の決算しか任せられない可能性もあり、さらにルーティン作業の連続でつまらなく感じてしまう人もいるでしょう。

一方で、設立して間もないベンチャー企業の場合には社員がほとんどいません。そのため経理部の一人の社員が会社の決算を全て任されるケースもあり、その他にも人事や総務といった仕事もお願いされる可能性があります。

これは「仕事量が増える」という点でデメリットと言えますが、「多くの仕事をする中で成長していきたい」と考えている人にとってはむしろメリットに感じられるものです。

つまりこの人にとっては、規模の小さな会社で経理の仕事をするほうがモチベーション高く仕事ができる可能性があるのです。

このように、たとえ同じ仕事だとしても、働く環境や社風によってモチベーションに違いが表れます。そのため適職を考える場合には、仕事内容との相性だけでなく、会社との相性にも目を向けられると良いでしょう。

キャリアの展望に合う[自分に合う仕事の特徴 5/5]

あなたのキャリアプラン、つまり「これからの人生において、どんな風に働いていたいかという展望」に合致している仕事であることも重要な要素です。

前出の1~3の項目で、あなたの適性・性格から見た「適職」について考えたら、次は「将来なりたい理想像」をイメージしてください。

たとえば、「営業職として自分の成果が給与に反映される働き方がしたい」「プログラマーから始めてエンジニアになる」「年収500万円を目指す」など、職種や年収など多様な角度から将来像を考えてみましょう。

そして、「将来なりたい像」を実現するには、どのようなスキルや経験が必要になるかも合わせて考えます。自分だけでイメージすることが難しければ、さまざまな職種に詳しい専門家(就職エージェントなど)に相談しながら、キャリアプランを作るのがおすすめです。

自分に合う仕事とやりたい仕事の違いとは?

自分に合う仕事を考える場合は、やりたい仕事との違いを理解しておくことも重要です。

やりたい仕事とは、自身の強みや得意な分野ではなくても、興味や関心がその仕事へのやる気・原動力につながるような仕事を指します。

やりたい仕事に必ずしも自分の強みを活かせるとは限りません。また、やりたい仕事が自分の不得意な分野に属しているケースもあるでしょう。

やりたい仕事に就いた後、能力を発揮できずにストレスをためてしまう恐れもあります。

自分に合っていて、なおかつやりたい仕事を見つけられるのが理想です。

やりたい仕事が自分に合っていない場合は、その仕事に足りないスキルを整理し、身につけるべきスキルの習得に励むとよいでしょう。

やりたい仕事の見つけ方について以下の記事で詳しく解説しています。

自分に合う仕事を見つける際のポイント

自分に合った仕事を見つけることは、充実したキャリアと人生の満足度を高めるために非常に重要です。

しかし、自分にぴったりの仕事を見つけるのは簡単なことではありません。

ここでは、自分に合う仕事を見つけるための具体的なポイントについて解説します。

自己分析やスキルの確認、興味や価値観の整理など、以下に説明する内容を取り入れて、自分に最適な職業を見つけましょう。

- 自己分析から自分の強みややりたいことを見つける

自分の強みややりたいことを知ることで、職種選びやモチベーション維持に役立つ - 自分の経験から活かせる仕事を考える

既に身につけたスキルや知識を最大限に発揮できると効率的 - 待遇など働く上での優先順位を付ける

自分の価値観や目標に一致する仕事を選びやすくなる - 自分のなりたい姿を考える

自分の価値観や目標が明確になり、それに合った仕事や職場を選べる - 企業研究を行い視野を広げる

最適な職場選びの判断材料、新しい業界や企業を知る機会などが増え、選択肢が広がる - 面談などをして実際の現場を確認する

働く環境やチームの雰囲気、業務の流れを理解でき、自分に合った職場かを見極められる

1. 自己分析から自分の強みややりたいことを見つける

自己分析は、自分に合った仕事を見つけるための第一歩です。自分の強みや興味を理解することで、適した職業やキャリアパスを見つけやすくなるでしょう。

自己分析を通じて、自分のスキル、価値観、興味を明確にすることで、合った職場環境や職務内容を見極める力が養われます。

強みを知ることで、求人情報の中から適した職種を選びやすくなり、面接でも自信を持ってアピールすることができます。

また、やりたいことを明確にすることで、長期的なキャリアプランを立てやすくなり、モチベーションを維持しやすくなるでしょう。

これらの基本的な自己分析のステップを踏まえ、スキルや価値観、興味を明確にすることで、より具体的なキャリアビジョンを描けるようになります。

具体的な自己分析の方法についても、この記事内で詳しく解説していきます。

2. 自分の経験から活かせる仕事を考える

自分の経験を活かせる仕事を考えることは、自分に合った仕事を見つける上で非常に重要です。

過去の経験を活かせる仕事では、既に身につけたスキルや知識を最大限に発揮できるため、効率よく業務に取り組むことができます。

また、これまでの経験を基に自信を持って新しい環境に飛び込むことができ、仕事への満足度も高まります。

たとえば、プロジェクトマネジメントの経験がある人は、プロジェクトマネージャーとして活躍でき、コミュニケーション能力に自信がある人は営業職やカスタマーサポートなどでその強みを発揮できるでしょう。

このように、過去の経験を活かすことで即戦力となり、満足度の高い職業生活を送ることが可能です。

これらのポイントを踏まえ、過去の経験から自分の強みを活かせる仕事につくことが大事です。自分のスキルや経験を最大限に活かせる方法をこの記事内で紹介していきます。

3. 待遇など働く上での優先順位を付ける

自分に合う仕事を見つけるためには、待遇や職場環境の優先順位を付けることが重要です。

これにより、自分の価値観や目標に一致する仕事を選びやすくなり、長期的な満足度とキャリアの成長が期待できます。

たとえば、給与を重視する場合は高収入が見込める職種や業界を選ぶことが有効です。

ワークライフバランスを重視するなら、リモートワークやフレックスタイム制度が整った企業を探すことが適しています。

キャリアアップを目指す場合は、研修制度や教育プログラムが充実している企業を選ぶことが求められます。

このように、働く上での優先順位を明確にすることによりスキルアップや昇進の機会が増え、成長のチャンスを掴むことができるでしょう。

詳細については、この記事内で詳しく説明していきます。

4. 自分のなりたい姿を考える

自分のなりたい姿を具体的にイメージすることが自分にあう仕事を見つける上で不可欠です。

なぜなら、明確な目標設定が可能となり、キャリアパスを計画する際の指針となるからです。

自分のなりたい姿を考えることで、自分の価値観や目標が明確になり、それに合った仕事や職場を選べるでしょう。

例として、将来的にリーダーシップを発揮するポジションに就きたい場合、管理職やプロジェクトマネージャーの経験を積むことが重要です。

これにより、リーダーシップスキルや意思決定能力を養うことができます。

また、具体的な目標があるとモチベーションが高まり、困難な状況でも前向きに取り組むことができるようになります。

結論として、自分のなりたい姿を具体的にイメージすることで、自分に最適なキャリアパスを選択し、長期的なキャリアの満足度と成長を実現するための重要なステップとなるでしょう。

5. 企業研究を行い視野を広げる

自分に合う仕事を見つけるためには、企業研究を行い視野を広げることが重要です。

これにより、自分の価値観や目標に合致する企業を見つけやすくなり、より適切なキャリア選択ができます。

企業研究を行うことで、その企業の文化、価値観、業績、成長性、労働環境などを深く理解でき、自分に最適な職場を選ぶための判断材料が得られます。

また、視野を広げることで、新しい業界や企業に出会う機会が増え、選択肢が広がります。

たとえば、社員の成長を重視し充実した研修制度を提供している企業や、CSR活動に積極的に取り組んでいる企業、安定した収入や将来の成長性を期待できる企業を事前に調べておくことで、自分の目標や価値観に合った職場を選ぶことができます。

企業研究を行い視野を広げることは、長期的な満足度とキャリアの成長に繋がる重要なステップです。

具体的な企業研究の方法は、この記事内で詳しく解説していきます。

6. 面談などをして実際の現場を確認する

自分に合う仕事を見つけるためには、面談などを通じて実際の現場を確認することが重要です。

企業のウェブサイトや求人情報だけでは職場環境や社風、業務内容の詳細はわかりませんが、面談やオフィス訪問を通じて直接現場を見ることで、働く環境やチームの雰囲気、実際の業務の流れを具体的に理解することができます。

例として、リモートワークの実態やサポート体制、社員の雰囲気、コミュニケーションの取り方などは、面談時に直接確認することで把握できます。

また、上司や同僚となる人々との面談を通じてチームダイナミクスやリーダーシップスタイルを理解することも重要です。

これにより、自分の価値観や働き方に合った職場を見極めることができ、長期的な満足度とキャリアの成功に繋がります。

さらに、面談の練習は私たちジェイックの無料就職講座で対応ができますので、「どのように面談をすすめるか」悩んでいる人はチェックしてみると良いでしょう。

自分に合う仕事の見つけ方①~自己分析~

自己分析は自分に合った仕事を見つけるのに役立ちますが、実は他にも色々なことに効用があります。

就職活動の際に自己紹介や自己PRをすることになりますが、しっかり自己分析しておくとその時にも役立ちます。

まずは基本的な自己分析の進め方と、自己分析の方法を解説します。

自己分析の進め方

自己分析のステップ1:自分の歴史を書き出す

自己PRを上手くできるかが就職をする時の重要なポイントになりますが、そのためには自己分析をしっかりしておく必要があります。

色々な自己分析方法がありますが、中でもおすすめなのが自分の歴史を整理する方法です。自己分析の第一歩は、自分について客観的なデータを集めることです。

自分を客観的に見つめ直せば、自分に合った仕事を見つけるのに役立ちます。

具体的な方法ですが、まずは自分が今まで経験してきた体験を書き出してみましょう。

中学時代、高校時代、大学時代などに分けてそれぞれの時代で達成したことや悔しかったこと、忘れられない体験などを書き出してください。

この時に良いことばかりを書くのではなく、ネガティブな体験も書いておくとよいです。

ネガティブな体験であっても、その状況を好転させるために取り組んだことをアピールすれば自分の強みになります。

自己分析のステップ2:印象的な出来事を深く掘り下げる

ステップ1で大まかな出来事を書き出したら、次は特に印象的な出来事を取り上げて深く掘り下げてみましょう。

色々な時代のエピソードを掘り下げることで、自分の人柄や長所などのアピールポイントが見つけやすくなります。

出来事に対して経緯や取り組んだ内容、具体的なエピソード困難だったこと、困難を解決するために行ったこと、取り組んで良かったことなどを書き出しましょう。

困難だったことを深く掘り下げれば、自分の短所が出てきます。その短所をどうやって解決したかが、自分の長所にもなるので詳細に掘り下げてみるとよいです。

面接の時に長所をアピールすると、その裏付けとなる根拠を求められることがあります。

困難を乗り越えた詳細なエピソードを書き出しておけば、表面的ではなく具体的な受け答えができるので面接官の印象もよくなるでしょう。

色々な時代のエピソードに対して、現在の自分から見てどう思うかというコメントも追記すれば、より深い自己分析ができます。

自己分析のステップ3:分析内容から共通点を見つける

次はステップ1、2で書きだした内容を整理していきましょう。

現在までの経験を色々書き出し、現在までの経験において問題を解決した方法や経験から学んだことを見比べてみると、何か共通点が見つかるかもしれません。

その共通点が自分の長所や強みになるのです。

しかし、書き出したことをただ見ているだけでは共通点を見つけるのは難しいので、さまざまな視点から分析するようにしましょう。

書きだした内容を整理する時は、奇を狙った内容や自信過剰な内容になっていないか注意してください。

仕事とはあまりにかけ離れているジャンルの自慢や、自分をすごい人間だと過剰に自慢するような内容は、採用担当者に悪い印象を与えることがあります。

面接官によい印象を与えるためにも、共感が得られるような内容を選ぶようにしましょう。

自己分析の方法

自己分析のやり方がわからない人は以下の内容を参考にして、始めてみましょう。

自己分析の方法1:今までに褒められたこと・驚かれたことを探る

自己分析がなかなか上手くできないと悩んでいる方におすすめなのが、自分の長所を見つける自己分析方法です。

どうやって見つけるかですが、過去に他の人から褒められたことや驚かれたことを書き出してみるとよいでしょう。

自分の強みは何かと聞かれた時、パッと答えられない人もいるかもしれません。自分の特性は自分では普通だと思っていても、他の人から見れば素晴らしい魅力であるということはよくあります。

自分自身ではなかなか気づきにくいものなので、他の人の意見を参考にしてみるとよいでしょう。

まずは、幼少期から現在までを振り返ってみて、自分がどんなことをした時に褒められたかを書き出してみてください。

書き出したものを「◯◯◯という長所」という形に書き換えてみれば、自分では思いもよらない長所が見つかるかもしれません。

長所や強みを把握できれば、どういう職場環境が適しているかを判断しやすくなります。自己分析をする時に、過去の経験で他人に評価してもらった部分を洗い出すことは重要なのです。

自己分析の方法2:短所を徹底的に洗い出して捉え方を変える

短所を長所に言い換えてみることも、自分の長所を見つけるためには良い方法です。

短所と長所は背中合わせとも言われているので、短所と思っていた部分が言い方1つで長所に大きく変わることもあります。

例えば飽き性と言うとネガティブな印象を受けますが、好奇心旺盛と言い換えれば十分長所としてアピールできます。

色々なものに関心を持ち、新しいものへの適応力があれば仕事に活かすこともできるでしょう。

他にも引っ込み思案は落ち着いていて慎重、頑固は自分の軸がしっかりしている、心配性は物事に対して慎重だと言い換えることができます。

自己分析をしてみると、自分の嫌な部分が見えてきてがっかりする方もいるかもしれません。しかし、短所を長所に変える捉え方ができるようになると、自分の短所さえも活かしていこうと前向きに動けるようになります。

自分の短所から目を背けずに、徹底的に洗い出してみましょう。

自己分析の方法3:客観的に分析してくれるツールを使う

客観的に自分のことを分析してくれるツールを使うのも、長所を見つける方法の1つです。

ストレングス・ファインダーテストや、転職サイトが提供する診断ツールなど様々なものがあるので活用してみましょう。

ストレングス・ファインダーテストは、書籍に付属している診断ツールで、34の要素から自分の強みを5つ教えてくれるものです。

書籍には詳しい解説が書かれているので、合わせて使うと自分の長所を見つけやすくなります。

転職サイトの診断ツールは、ホームページ上で簡単な質問に答えるだけで、自分の特性や傾向がわかるというものです。

15分程度で診断できる便利なツールなので、気になる方は一度診断してみるとよいでしょう。ただし、診断結果は鵜呑みにしないように注意してください。

あくまで参考程度に捉えて、最終的には自分の言葉で自分の長所を捉えることが大事です。

自己分析の方法4:「なぜ?」を5回繰り返す

自分自身の価値観を深く理解できるため、自己分析をする際は「なぜ?」を繰り返すこともおすすめです。

例:人と話すのが好き

| 1回目 | なぜ人と話すのが好きなのか? | 色々な刺激が手に入るから |

| 2回目 | なぜ色々な刺激が手に入るのか? | 知らない知識が手に入るから |

| 3回目 | なぜ知らない知識を手にしたいのか? | 自分の世界を広げたいから |

| 4回目 | なぜ自分の世界を広げたいのか? | 成長を感じられるから |

| 5回目 | なぜ成長したいのか? | 人から認められたいから |

このように「なぜ?」を繰り返すと、「誰かに認められたい」という潜在的な思いが見えてきます。すると、コンサルタントや営業職のような、「成果が評価されやすい仕事」が自分に合う仕事といえるかもしれません。

自分の価値観に本当にマッチする仕事を見つけたい人は、「なぜ?」を5回繰り返すことを自己分析に取り入れてみてください。

自己分析の方法5:親や友人に自己分析を手伝ってもらう

自分に合う仕事を見つけるには、客観的な視点を取り入れることも大切です。

なぜなら、親や友人はあなたのことをよく知っており、長所や短所、興味関心などを客観的に教えてくれるからです。

たとえば次のように、自分では気づかない一面を教えてくれるかもしれません。

「いつも周りのことを気遣っていて優しいよね」

「新しいことに挑戦するのが好きだよね」

「一つのことにじっくり取り組むのが得意だよね」

自分だけで自己分析をすると、「自分はこういう性格だ」という先入観がどうしても入ってしまうものです。

自分自身を客観的に理解するためにも、ぜひ積極的に周りの人の意見を求めてみてください。

今の仕事が合っていないと感じる会社員向けの自己分析

今の仕事が自分に合っていないと感じている会社員の人は、次のような観点から自己分析を行ってみましょう。

会社での経験を丁寧に振り返る

これまでしてきた仕事や、会社員になってから印象に残った出来事を、思いつくまま箇条書きで書き出してみてください。そして、書き出した項目ごとに、そこから読み解ける「あなたの強み/弱み」や「自分の価値観」などを抽出していきます。

これらのメモをもとに、あなたが仕事をする上で大切にしたいことが明らかになるでしょう。

キャリアプランを考える

自分に合う仕事を見つけたい人は、自分自身のキャリアプランも考えてみましょう。

将来の目標や理想のキャリアを描くことで、目指すべき方向性が見えてくるからです。

たとえば「5年後には海外で活躍できるビジネスパーソンになる」といった目標があれば、「今の仕事で英語力を伸ばせるか」「海外勤務のチャンスがあるか」と冷静に考えられます。

今の仕事が目標の達成につながらないと感じれば、転職やキャリアチェンジを検討するきっかけにもなるでしょう。

自分に適した仕事を見つけるヒントになるので、会社員の人はキャリアプランもぜひ考えてみてください。

副業やボランティアなど外部の活動に挑戦する

会社外の活動に参加することも、自分に合う仕事を見つけるチャンスといえます。なぜなら、自分自身の新たな才能や情熱を発見できる可能性があるからです。

たとえば、休みの日に在宅でできるブログなどの副業や、週1日から参加できる学童のボランティアなどが挙げられます。

趣味で始めた地域のイベントの手伝いから「地域復興」に対する関心が高まり、地方の魅力を発信するPRの仕事に転職する、といったケースも珍しくありません。

自分に合う仕事の選択肢が広がるので、外部の活動にも目を向けてみましょう。

優先順位をつける

あなたが仕事について重視する要素に、優先順位をつけてみましょう。

たとえば、以下のような要素について、自分が大切に考える順番を考えます。

- あなたの強みを発揮できる職種を重視する

- あなたの価値観に合う職場環境を重視する

- 好きなタイプの人と一緒に働くことを重視する

あなたの価値観や強みを活かせる職種、性格的にマッチする職場かどうかなど、どの要素を自分がもっとも重視するかの基準を明確にしてみましょう。

働いた経験がない学生向けの自己分析

まだ社会人として働いた経験がない学生の方は、次のような観点から自己分析を行ってみましょう。

自分の興味関心や価値観を言語化する

これまでの学生生活(小・中・高・大学など)を振り返ってみましょう。どんなことが得意/苦手だったか、先生や友人に褒められた事、特に印象に残っている出来事などを、思いつくままに書き出します。そして、そこから見出せる自分の強み/弱みや、価値観を見つけていきましょう。

インターンシップに参加する

就活中の学生が自分に合う仕事を見極めるうえで、インターンシップは絶好の機会といえます。実際に仕事を体験することで、仕事との相性を判断できるからです。

たとえば「プログラマーになりたい」と思っていたものの、IT企業で仕事を体験してみるとそこまで面白く感じなかった、ということはよくあります。

反対に「チームで働く仕事のほうが楽しい」と感じ、IT系の仕事の中でも特に協調性が求められるシステムエンジニアのような仕事に適性を感じるかもしれません。このように自分の性格にマッチする仕事が見つかる可能性が高いので、インターンシップにも積極的に参加してみましょう。

興味がある仕事に近いアルバイトをしてみる

自分に合う仕事かどうか見極めたい場合は、興味がある仕事に近いアルバイトを経験してみるのもおすすめです。

やりがいだけでなく大変さも理解できるので、「それでもやり続けたいと思うか」と冷静に判断できるからです。

たとえば、本が好きなので出版関係の仕事に興味がある学生は、書店員として本屋で働く、文章を校正するアルバイトをする、といったことを検討してみましょう。

長く続けられる仕事に出会うためにも、興味がある仕事があればまずはアルバイトで体験してみることをおすすめします。

優先順位をつける

あなたが仕事について重視する要素に、優先順位をつけてみましょう。

たとえば、以下のような要素について、自分が大切に考える順番を考えます。

- あなたの強みを発揮できる職種を重視する

- あなたの価値観に合う職場環境を重視する

- 好きなタイプの人と一緒に働くことを重視する

ただ、まだ働いた経験がない学生の場合、「仕事について重視する要素」自体が思い浮かばないかも知れませんね。そんな時は、この章の最後にご紹介する「価値観リスト」などを参考にしてみてください。

正社員の経験がない人向けの自己分析

正社員として働いた経験がない人は、次のような観点から自己分析を行ってみましょう。

学生時代、アルバイト経験などを振り返る

これまでしてきたアルバイトや、学生の頃に印象に残った出来事を、思いつくまま箇条書きで書き出してみてください。そして、書き出した項目ごとに、そこから読み解ける「あなたの強み/弱み」や「自分の価値観」などを抽出していきます。

正社員に求められるスキルを理解する

自己分析に役立つだけでなく、企業に対して効果的にアピールできるようになるので「正社員に求められるスキル」を理解することも大切です。

たとえば、正社員は責任が大きな仕事を任されることが多いため、多くの企業は採用にあたって「責任感の強さ」を重視します。

そこで、責任感を持って取り組んだ経験があるかを思い出してみてください。もしあれば、その強みを企業にアピールすることで「正社員として働ける力」があると評価してもらえるでしょう。

効率的に自己分析を進めるためにも、正社員に求められるスキルもしっかりと把握しておきましょう。

理想の生活プランを考えてみる

正社員経験がない人が自分に合う仕事を見つけるには、理想の生活プランを考えてみることも欠かせません。どんな生活を送りたいかによって、仕事に求める条件が変わってくるからです。

たとえば「趣味に没頭できる時間がほしい」という気持ちが強いとします。

この場合、仕事内容というよりは「残業が少ない仕事」や「在宅で働きやすい仕事」など、こうした働き方を実現できる仕事が“自分に合っている”といえるかもしれません。

一口に「正社員」といっても働き方は様々です。自分に合う仕事を見つけるためにも、理想の生活プランも考えてみてください。

優先順位をつける

あなたが仕事について重視する要素に、優先順位をつけてみましょう。

たとえば、以下のような要素について、自分が大切に考える順番を考えます。

- あなたの強みを発揮できる職種を重視する

- あなたの価値観に合う職場環境を重視する

- 好きなタイプの人と一緒に働くことを重視する

自分に合う仕事の見つけ方②客観的な意見を取り入れる

自分に本当に合った仕事を見つけるためには、客観的な意見を取り入れることが重要です。

この章では、より正確に自分に合った仕事を見つけるための方法を紹介します。

たとえば、適性診断や適職診断を活用し、プロのキャリアカウンセラーに相談することで、自分に合う仕事が見つかる可能性が増します。

さらに、身近な人からのフィードバックを得ることで、あなたの強みや適性を再発見できます。

具体的な方法を一つずつ解説します。

適性診断・適職診断を活用する

自分に合う仕事を見つけるためには、客観的な意見を取り入れることが重要です。

適性診断や適職診断は、自分の性格や能力、興味を科学的に分析し、最適な職業を提案してくれます。特に、16タイプ診断は、16の性格タイプに分類して分析します。

これにより、自己理解が深まり、適切なキャリア選択が可能になります。科学的な診断を活用することで、キャリアの方向性を明確にできるでしょう。

キャリアの相談(キャリアカウンセリング)をする

自分に合う仕事を見つけるためには、キャリアカウンセリングを受けることが重要です。

なぜなら、自分のキャリアの方向性を明確にし、適切な選択をするためのサポートを受けられるからです。

キャリアカウンセラーは、あなたのスキル、興味、価値観を分析し、最適なキャリアパスを提案してくれます。

自己分析だけでは見落としがちな要素を客観的に評価してもらうことで、自分に合った仕事を見つける確率が高まります。

例として、キャリアの転換期にある中堅社員がカウンセリングを通じて、キャリアアップのための具体的なスキルや資格取得のプランを立てることができました。

このように、キャリアカウンセリングを受けることで、自分の強みや興味を再確認し、それに基づいて新たな職業に挑戦することが可能です。

結論として、キャリアカウンセリングを受けることは、自分に合う仕事を見つけるための重要なステップとなるでしょう。

専門家のサポートを受けることで、自己理解を深め、効果的なキャリアプランを立てることができ、長期的なキャリアの成功と満足度を実現することができます。

身近な人に自分の特徴や強みなどを聞いてみる

自分に合う仕事を見つけるためには、身近な人に自分の特徴や強みを聞いてみることが重要です。

理由として、自分では気づかない長所や能力を発見し、適切なキャリア選択の参考にすることができるからです。

身近な人は日常生活や仕事の場面であなたをよく観察しているため、あなたの性格や行動パターン、強みをよく理解しています。

たとえば、自分のコミュニケーション能力に自信がなかった人が、友人や同僚から「プレゼンテーションが上手」「チームワークが優れている」といったフィードバックをもらい、自分のコミュニケーション能力が強みであることに気づくことがあります。

この発見により、営業職やプロジェクトマネジメントなど、人と関わる仕事に挑戦する自信がつき、実際に転職後は大きな成功を収めました。

したがって、身近な人に自分の特徴や強みを聞くことは、自分に合う仕事を見つけるための重要なステップです。

フィードバックを通じて自己理解を深めることで、自分の長所を発見し、より適切なキャリア選択が可能になるでしょう

自分に合う仕事の見つけ方③企業研究

「自己分析」に続いて、「企業研究」の方法についても紹介します。ここでも、タイプごとに方法を解説していきます。

1.企業研究の方法

自分の価値観にマッチしているか確かめる

ここでは、企業研究の具体的な方法を5つ紹介します。

- 自分の価値観にマッチしているか確かめる

- OB・OG訪問をする

- 社員インタビューを読み込む

- その会社の主力製品やサービスを使ってみる

- IR資料があれば目を通しておく

自分の価値観にマッチしているか確かめる

企業研究をする際は、「自分の価値観にマッチしているか?」という視点を持つことが重要です。自分の価値観と一致する企業であればやりがいを持って働くことができ、成長や成果にもつながりやすいからです。

価値観とは、仕事や人生において大切にしたい考え方のことを指します。

価値観(例)

- 仕事内容の価値観(社会貢献度の高い仕事をしたい、新しい知識を吸収したい など)

- 働き方の価値観(ワークライフバランスを重視したい、厳しい環境に身を置きたい など)

たとえば「社会貢献度の高い仕事をしたい」と思う場合は、企業のCSR活動(社会的責任に関わる活動)を調べてみると良いでしょう。

モチベーション高く働くためにも、企業研究をする際は「自分の価値観に合っているか?」という視点を持ちましょう。

OB・OG訪問をする

OB・OG訪問をすると、説明会や求人票では分からない“リアルな情報”が手に入ります。その会社で実際に働いている社員だからこそ、職場の本当の実態を知っている可能性が高いからです。

学生の場合はキャリアセンターでOB・OGを紹介してもらえる場合もあり、他にはSNSで直接コンタクトを取ってみる、OB・OGと出会えるサービスを利用する、といった手が考えられます。

OB・OG訪問で手に入りやすい情報

- 実際の残業時間

- 転勤の可能性

- 希望の部署に行ける可能性

- 飲み会の多さ

- 給料の上がり幅

自分に合う会社か判断するうえで貴重な情報が手に入ることが多いので、企業研究の際はOB・OG訪問を積極的に活用しましょう。

社員インタビューを読み込む

企業研究の際は、採用ページなどに掲載がある「社員インタビュー」を読み込むこともおすすめです。

なぜなら、次のような情報が分かる可能性が高いからです。

- 仕事のやりがい

- 苦労

- その会社の社風

- 仕事の進め方

たとえば個人営業として働く社員のインタビューを読むことで、「お客様に感謝された瞬間にやりがいを感じる」「ノルマ達成のプレッシャーは正直きつい」といったリアルな声を知ることができるでしょう。

入社後のイメージも具体的につかめるので、就職のモチベーションが上がる、または「この会社はやめておこう」といった判断もしやすくなります。

企業研究において社員インタビューも重要な情報源なので、会社の採用ページに掲載されている場合は目を通しておきましょう。

その会社の主力製品やサービスを使ってみる

その会社の強みや課題をより深く理解できるため、応募したい会社の主力製品やサービスを使ってみることもおすすめです。

たとえば気になる不動産会社があれば、その会社が実際に手掛けた物件を見学してみても良いでしょう。

ちなみに多くの場合、面接では次のような質問をされます。

- 自社の主力製品やサービスに触れたことはあるか?

- その製品・サービスの良いと思った点はどこか?改善点はどこだと思うか?

こうした質問に対しても、実際にユーザーとして触れていれば的確に答えを返せるでしょう。

企業研究をするときは、会社ホームページなどの「文字ベース」の情報だけでなく、実際に商品やサービスを使う「体験ベース」の視点もぜひ取り入れてみてください。

IR資料があれば目を通しておく

応募企業についてさらに理解を深めたい場合は、IR資料もチェックしておきましょう。

IR資料とは、株主向けの報告書のことです。

具体的には「統合報告書」や「決算説明資料」などが該当し、以下の情報が記載されていることが一般的です。

- 会社の主力事業

- 事業の方向性

- 会社の課題

IR資料には、採用ページに記載がある内容や、説明会で話される内容以上に細かな情報が掲載されています。

公開していない会社もありますが、その業界内の中堅・大手企業は公式ホームページ上で公開しているケースが多いので、確認できる場合は目を通しておきましょう。

2. 今の仕事が合っていないと感じる社会人向けの企業研究

今の仕事が自分に合っていないと感じている会社員の人は、次のような観点から業界・業種の選定や企業研究を行ってみましょう。

他業種・他職種の人から話を聞く

自分が実際にやっている仕事や業界の事には誰しも精通していきますが、まったくの畑違いの業種や職種、企業についての情報は、意識して収集しない限りは知ることができません。他業種・他職種で働く知り合いに情報収集するのにも、やはり限界があります。

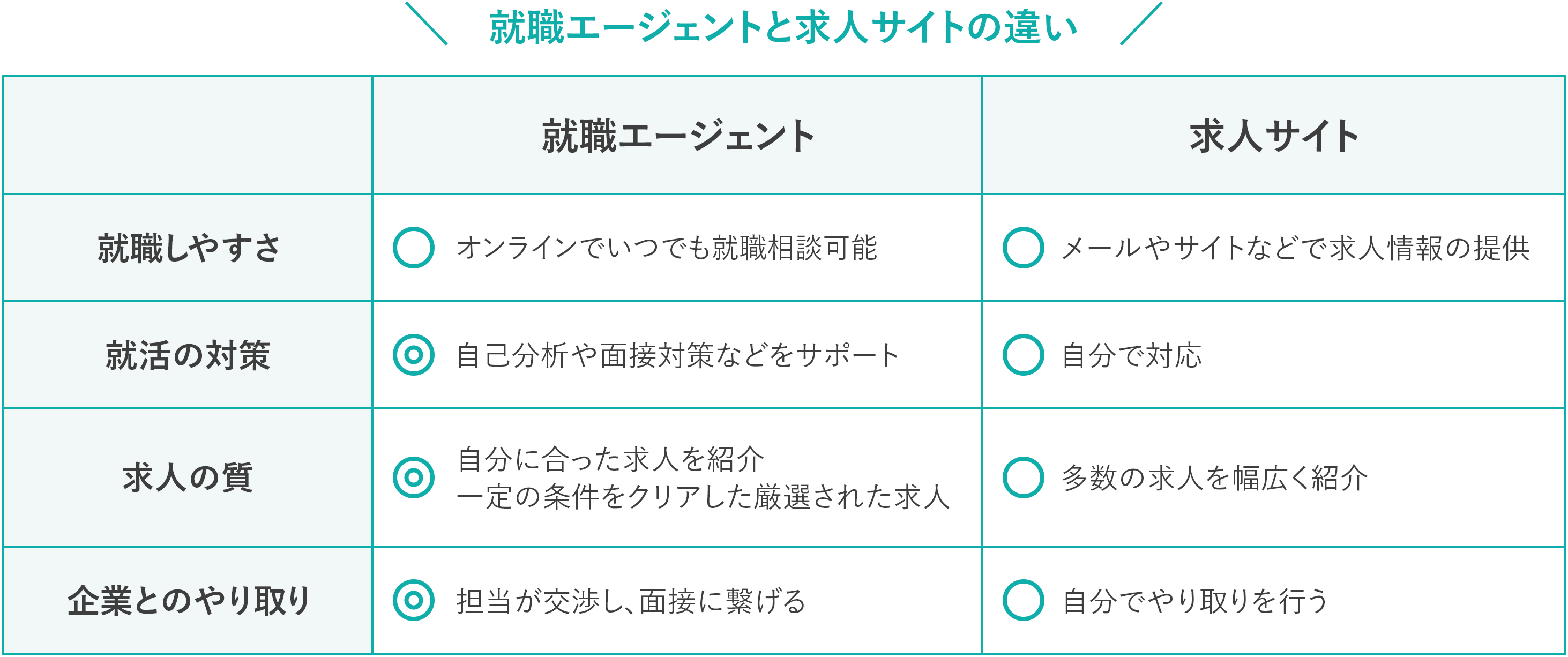

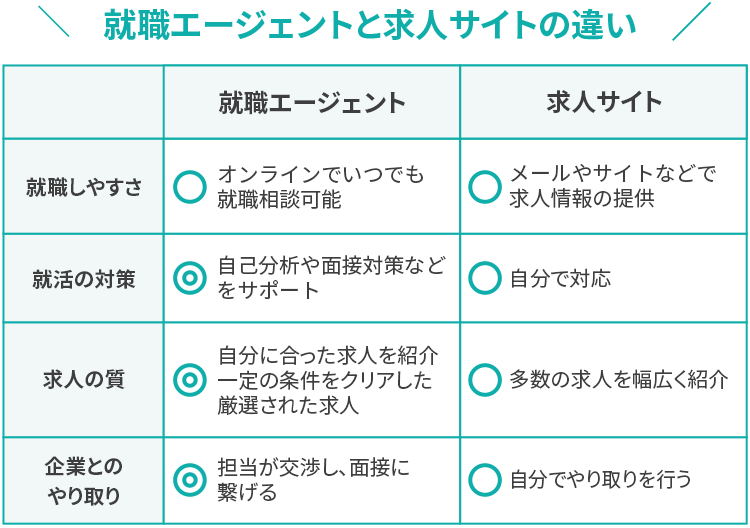

そこで、より多くの業界・職種について把握している「就職エージェント」などに相談し、あなたに向いている業種・職種、そして具体的な企業のあたりをつけていくことは有効な方法になります。

自分に合っている業界や企業の特徴をリストアップする

自己分析で得られた結果をもとに、「あなたに適している業界・企業」の特徴をあらかじめリストアップしていく、という手法もあります。

たとえば、以下のような要素から、「適している業界・企業」の特徴を言語化してみます。

- 身につくスキル:将来は独立したITエンジニアになりたい→上流から下流工程まで経験できる

- 職場環境:テレワークで働く場所を自由に

- 給与待遇:最初は下積みでいい

- 企業規模:中小規模の方が任せてもらえる領域が多い

このように、業種・職種・企業選びの際の「キーワード」を定めておくと仕事を検索しやすくなり、さらに取りこぼしも防ぐことが期待できるでしょう。

3. 働いた経験がない学生向けの企業研究

学生でまだ働いたことがない人は、次のような観点から業界・業種の選定や企業研究を行ってみましょう。

様々な業界や職種を調べ、話を聞く

学生生活の中では、企業の情報に触れたり、いろいろな業種で働く人から話を聞く機会もあまり無いでしょう。そこで、手始めに、体系的にまとめられた書籍やwebサイトを見てみることをおすすめします。

参考までに、こちらは「世の中にある職業一覧」です。

| 医療系 | 自然・動物 | デザイン・広告・アート | 事務・秘書 |

| 心理・福祉・リハビリ | 出版・報道 | IT・Web | オフィス・職種 |

| 美容・ファッション | テレビ・映画 | 法律・士業・政治 | 企業 |

| 旅行・ホテル | 音楽・ラジオ | 公務員 | 運輸・輸送 |

| 飲食 | 芸能・ネット | 金融・コンサル系 | 保安 |

| 販売 | スポーツ | 国際 | 葬祭・宗教 |

| 教育・研究・保育 | マンガ・アニメ・ゲーム | 建築・インテリア・不動産 | その他 |

続きまして、こちらは「世の中にある職種の一覧」です。

| 大分類 | 代表的な職種 |

|---|---|

| 管理的職業 | 議会議員、国家公務員、会社役員 |

| 専門的・技術的職業 | 研究者、技術者、工事監督、デザイナー、プログラマー、医師、裁判官、教員 |

| 事務的職業 | 経理、人事、秘書、商品企画、銀行窓口、検品、訪問調査員、コールセンターなど |

| 販売の職業 | レジ係、コンビニエンスストア店長、衣服販売員、不動産仲介、宝くじ販売、 自動車営業、保険営業など |

| サービスの職業 | ベビーシッター、訪問介護員、歯科助手、美容師、すし職人、ホテルフロント係ダンサー、ビル管理人など |

| 保安の職業 | 自衛官、警察官、消防員、警備員など |

| 農林漁業の職業 | 畑作作業員、養豚作業員、造園師、山林監視員、魚類養殖作業員など |

| 生産工程の職業 | 機械オペレーター、監視員、製造工、精肉工など |

| 輸送・機械運転の職業 | 電車運転士、バス運転手、バスガイド、タクシー運転手、貨客船船長、クレーン運転工など |

| 建設・採掘の職業 | 大工、とび職、配管工、電気配線作業員、建設・土木作業員など |

| 運搬・清掃・包装等の職業 | 郵便集配員、運搬作業員、新聞配達員、ビル・建物清掃員、製品包装作業員、用務員など |

たとえば、「商品企画」の職には、以下のようなタイプの人が適しているでしょう。

- 世間の傾向や流行に敏感な人

- 情報収集が得意で、それを自社のサービスや製品に活かせるアイデアがある

- 自分のイメージを、他者にも分かりやすく伝えられる言語化能力がある

一方、「オリジナリティあふれる発想をするのは苦手」「定型の業務を、一定の質を保ってコツコツ行うことが得意」というような人には、企画職はストレスフルな仕事になるかも知れません。

就活の情報サイトや、「会社四季報・業界地図(東洋経済新報社)」などの書籍であたりをつけると良いでしょう。

そして、就活イベントがあれば積極的に参加しましょう。事前に集めた情報をもとに、実際にその業界で働いている人たちの話を聞いてみると、さらに業界や企業の分析が深まっていくでしょう。

4. 正社員の経験がない人向けの企業研究

正社員として働いた経験がない人は、次のような観点から業界・業種の選定や企業研究を行ってみましょう。

様々な業界や職種を調べる

前出の学生の場合と同様に、就活の情報サイトや、「会社四季報・業界地図(東洋経済新報社)」などの書籍であたりをつけたり、就活イベントなどで実際に働いている人たちの話を聞くと良いでしょう。

ただ、学生に比べると、フリーターやニートの人が気軽に相談したり仕事内容について教えてもらえる場は限られています。そこで、以下のような方法もあります。

- ハローワークで就職相談をしてみる

- 就職エージェントに相談してみる

ハローワークのメリットは求人数の多さにあり、就職エージェントのメリットは企業の情報をより詳しく把握していることにあります。可能であれば、上記2つの方法はどちらも試してみると良いでしょう。

自分に合う仕事の見つけ方④実際に職場を確かめる

「自分に合う仕事の見つけ方」⓵自己分析と②企業研究を行ったら、可能な限り実際のところを確かめてみましょう。

1. 今の仕事が合っていないと感じる会社員

あなたに合っている業種・職種・企業に関する基準ができたら、それに適合すると思われる個々の会社に対して転職活動を通じて話を聞いて確かめましょう。

「業界特化型」や「職種特化型」の転職エージェントもあるので、そういったエージェントを活用しましょう。仕事が忙しい会社員だからこそ、効率良く転職活動を進めるのがポイントです。

2. 働いた経験がない学生

OB・OG訪問、就活イベントや合同説明会で企業から直接話を聞く、人事に紹介してもらって実際に現場で働いている人との面談枠を設けてもらうなど、学生だからこそ使える方法をフル活用しましょう。

3. 正社員の経験がない人(フリーター等)

実は、3タイプの中でもっとも手段が限られるのが「正社員未経験の既卒者・フリーター」です。フリーターを対象とした就職関連のイベントやサービスは多くはなく、既卒であるため学校の就職課やOB・OGのツテが活用しにくい側面があります。けれど、やはり実際に働いている人からリアルな話を聞くことは重要です。

そこで、フリーターや既卒・第二新卒に特化した就職エージェントの活用をおすすめします。私たちジェイックが運営する就職エージェントも、フリーターやニート、大学中退者に向けた正社員就職に特化しています。就職支援サービスは、すべて無料で受けられます。ぜひお気軽にご相談ください。

【7つの性格別】向いている仕事を紹介

7つの性格に分けて、それぞれの性格に向いている仕事を紹介します。

自分に合う仕事を探している人は、ぜひ参考にしてみてください。

- 几帳面な人に向いている仕事

- 負けず嫌いな人に向いている仕事

- 好奇心が旺盛な人に向いている仕事

- 深く考えるのが好きな人に向いている仕事

- 人見知りな人に向いている仕事

- 飽きっぽい人に向いている仕事

- 責任感が強い人に向いている仕事

1. 几帳面な人に向いている仕事

几帳面な性格の人は、正確性や計画性が必要な仕事が向いています。

具体的には、次のような仕事がおすすめです。

- 事務職

- 経理

- 秘書

- 人事

- 建設・土木作業員

- カスタマーサービス

- 編集者

- データアナリスト

- 公認会計士

- 図書館司書

これらの仕事に共通しているのは、「細部への注意力」や「正確な作業ができること」、そして「計画的に仕事を進める力」が求められる点です。

几帳面な性格の人は、上記の仕事への就職を検討してみましょう。

2. 負けず嫌いな人に向いている仕事

負けず嫌いな人は、競争がある環境や、成果を出すことが求められる仕事が向いています。

具体的には、次のような仕事がおすすめです。

- 新築・土地活用の不動産営業

- フルコミッションの生命保険営業

- 営業代理店

- カーディーラー

- 販売職

- 企画職

- コンサルタント

- Webデザイナー

- 設計士

- eスポーツプレイヤー

これらの仕事には、「成果を出すことで評価されやすい」「競争の中で成長し、自分の実力を試せる機会がある」といった点が共通しています。

負けず嫌いな人は、こうした仕事にぜひチャレンジしてみましょう。

3. 好奇心が旺盛な人に向いている仕事

好奇心が旺盛な人は、新しい知識を吸収する仕事や、創造的な発想力が必要な仕事に適性があります。

たとえば、以下のような仕事がおすすめです。

- Webデザイナー

- Webライター

- クリエイター

- 映像編集者

- カメラマン

- 研究職

- システムエンジニア

- プログラマー

- 設計士

- コンサルタント

これらの仕事には、「新しい知識を積極的に吸収する姿勢」や「常に変化する環境に適応し、柔軟にアイデアを生み出す力」が必要です。

こうした点に自信がある人は、上記のような仕事がまさに自分に合う仕事といえるでしょう。

4. 深く考えるのが好きな人に向いている仕事

深く考えるのが好きな人は、問題解決力や分析的思考が必要な仕事が向いています。

具体的な職種としては、以下の通りです。

- 営業職

- コンサルタント

- システムエンジニア

- プログラマー

- データアナリスト

- Webデザイナー

- Webライター

- Webマーケター

- 企画職

- 建築士

これらの仕事に共通しているのは、「複雑な問題を分析して解決する力」や「多角的に考えつつ、最適なアプローチを選択する力」が求められることです。

深く考えるのが好きな人は、こうしたスキルが必要な仕事を検討してみましょう。

5. 人見知りな人に向いている仕事

人見知りな人は、一人で作業を進めやすい仕事や、コツコツとした作業が求められる仕事に向いています。

たとえば、以下の仕事がおすすめです。

- 職人

- 動画配信

- 配送・配達

- 運転手

- 工場の作業員

- 清掃員

- 在宅プログラマー

- ルート営業

- ポスティング

- 飼育員

上記の仕事は、「人とのコミュニケーションが少ない」「集中して業務を行える」といったことが共通しています。

人見知りの人の中で自分に合う仕事を探している人は、これらの仕事をぜひチェックしてみましょう。

6. 飽きっぽい人に向いている仕事

飽きっぽい人は、色々な仕事を経験できたり、常に新しいことにチャレンジできたりする仕事に適性があります。

具体的な仕事としては、以下の通りです。

- 営業職

- 企画職

- クリエイター

- 戦略コンサルタント

- ITエンジニア全般

- Webライター

- 上流工程の機械エンジニア

- 研究開発職

- 建築設計士

- トラック運転手

上記の仕事には、「柔軟な対応力」や「前例にとらわれずに挑戦できる心」が求められます。

こうした点に自信がある人は、上に挙げた職種への就職を目指してみましょう。

7. 責任感が強い人に向いている仕事

責任感が強い人は、生活や安全を守る仕事や、高い判断力が求められる仕事が向いています。

具体的には、次のような仕事がおすすめです。

- 児童指導員

- 医療関係全般

- 占い師

- 保育士・介護士

- 校正・校閲

- 消防士

- 自衛官

- 弁護士

- NPO職員

- 臨床心理士

これらの仕事に共通しているのは、「人々の生活や安全を守る責任」や「高い倫理観」が求められる点です。

責任感が強い人は、上記の仕事への就職を検討してみましょう。

今の仕事が自分に合っているかわからない人の特徴

自分に合う仕事を見つけたいと思っている方の中には、いまの仕事が自分に合っていないのではないかと感じている方もいるでしょう。

仕事が自分に合わないと感じるサインや、仕事が自分に合わない時の対処法について解説します。

1. 仕事が自分に合わないと感じるサイン

仕事が合わない時に感じる兆候としては、主に以下のようなものが挙げられます。

- 仕事に対するやりがいや達成感がない

- 過度なストレスを感じる

- 仕事が終わっても疲労が抜けない

- 業務のスピードが遅い

- 仕事中に怒られることが多い

- 会社の文化や社風が自分に合わない

- 職場の人間関係で悩んでいる

- コミュニケーションがうまく取れない

- 周囲が優秀で劣等感を覚える

- 残業が多くなる

- 正当な評価を得られていないと感じる

- 後輩や同期が先に出世していく

- キャリアにおいて明るい未来が見えない

上記のうちひとつでも当てはまるものがあれば、いまの仕事が自分に合っていない可能性があります。そのまま放置していると体調を崩してしまう恐れもあるため、何らかの対策を講じることが大切です。

2. 仕事が自分に合わない時の対処法

いまの仕事が自分に合わないと感じているのなら、仕事のモチベーションを探すのがおすすめです。

自分がどのようなことでモチベーションが上がるのかを分析し、仕事に取り入れられないか考えてみましょう。

他人の視点を確認してみるのも効果的です。

自分の仕事ぶりを周囲に聞いてみることで、自分ではわからない点を指摘してもらえる可能性があります。

周囲から見た自分の評価が高ければ、自己肯定感にもつながるでしょう。

また、ストレスの原因を深掘りすることで、前向きな意識に変換できることもあります。

なぜストレスがたまるのかを細かく分析していけば、自分が納得できる妥協点を見出しやすくなるでしょう。

自分に合った仕事が見つからない理由

自分に合った仕事がわからない見つからないという人は少なくありません。

ここでは、なぜ自分に合った仕事が見つけられないのかの理由を解説します。

自分がどれに当てはまるのかをチェックして、自分に合った職業を見つけるきっかけにしてみてください。

1. 自分に何ができるのか分かっていないから

自分に合った仕事に就くということは、自分のスキルや経験が活かせる仕事に就くということだと解説しました。

しかし、そもそも自分に何ができるのかが分かっていなければ、自分に合った仕事を見つけることはできません。

自分に何ができるのかを知るためには、今までの経験を棚卸しし、自分自身と向き合う自己分析が欠かせません。

自己分析の方法については、私たちジェイックの無料就職講座で知ることができますので、「今の自分はどんなことができるのか」に悩んでいる人はチェックしてみると良いでしょう。

2. 情報収集が不足しているから

日本には500万以上を超える会社があるとされており、属する業界もさまざまです。それに加えて職業の種類も非常に多く、求人数も数十万件以上存在しています。

数多くの求人の中から自分に合った仕事を見つけるためには、情報収集が不可欠なのは言うまでもありません。

就職活動をする際、業界研究や職種理解といった情報収集は何をするよりも優先して行うべきアクションです。

情報収集をしないで自分に合った仕事を見つけるのは不可能に近いことですので、まずは情報収集に時間を費やすことを意識しましょう。

3. 情報収集をし過ぎているから

実際に情報収集をしていくと、就職先に対して多くの条件を付けてしまい、逆にどの仕事が自分に合っているのか分からなくなるということも考えられます。

もちろん情報収集は念入りにやるべきですが、闇雲に調べ始めてしまうと際限がありません。

数ある求人の中から自分に合った職業が見つけられない(決められない)という場合は、就職活動における軸が定まっていないことが考えられます。

「自分が就職先に求めているものはなにか」「譲れないのは仕事内容働き方やりがいのどれなのか」などがはっきりしていなければ、情報収集だけで就職活動の大半を使うことになるでしょう。

4. 働きたいと思っていないから

心から働きたいと思っておらず、なんとなく就職活動をし始めているような場合も、自分に合っている職業は見つけられません。就職活動は、自分の後々の人生を左右するといってもいいほど重要な転換期です。

その転換期で適当な考えを持って臨むことは、良い結果を生むとは考えられません。本当に自分に合った職業を見つけたいのであれば、まずは真剣に就職活動と向き合うことを意識しましょう。

また、もし既に真剣に就職活動と向き合っているにも関わらず自分に合った職業が見つけられないという場合は、就職活動の仕方を間違えている可能性があります。

ジェイックなどの就職エージェントを活用し、正しい就職活動の方法を教えてもらうことも検討した方がいいでしょう。

自分に合った仕事を見つけるメリット

自分に合った職場を見つけることは、今後の長い社会人人生を歩んでいく上で非常に大切です。

特に以下の3点がメリットになりますので、理解しておきましょう。

1. 中長期的に長く働ける

シンプルに、自分に合った職場で働けると、仕事をしていて感じるストレスが低くなると考えられます。

もちろん人間関係や会社の業績などの悪化といった懸念はあるものの、基本的には自分に向いてる仕事に就ければ、中長期的に長く働けるといったメリットが享受できるでしょう。

2. 年収が上がりやすくなる

自分に合った仕事では、自身の強みを発揮しやすくなります。

そのため、業務で活躍できる機会が多くなり、昇格のスピードも人より早くなることが期待できます。昇格できれば年収も上げられますので、待遇改善という意味でもメリットに繋がるのです。

また、仕事に対して前向きに向き合えるようになることから、スキル習得の効率も上がることが考えられます。現職でスキルアップを行い、転職でさらに年収を上げるというキャリアアップも目指せるなど、メリット尽くしと言えるでしょう。

3. 人生が豊かになる

仕事は人生のうちでも大半を占める行為です。そのため、仕事をしている時間が豊かになれば、人生も豊かになると言えます。

フルタイムの正社員であれば、基本的には1日当たり8時間は働くことになりますが、この8時間を楽しくやりがいを持って働けるか、そうでないかによって、プライベートの心境も大きく影響を受けることになるでしょう。

他にも、自分に合った仕事で成果を出して年収が上げられれば、生活水準を上げたり、少しいい家に住んだりちょっとした贅沢ができたりと、多くのメリットに波及します。

これらのことから考えると、自分に合った仕事に就くことは、万人の就職活動にとって重要だと言えます。

自分に合った仕事がわからないことで生じるデメリット

自分に合った仕事がわからないと、次のようなデメリットを受けることになります。

自分の将来に大きな影響を与えるデメリットもありますので、自分に向いてる仕事を探すことの重要性をしっかり理解しておきましょう。

1. 就職活動に時間がかかる

自分に合った職業がわからないと、どんな求人に応募すればいいのかの判断が付けられませんので、選考を始めるのに時間がかかってしまいます。

それだけでなく、手当たり次第に求人に応募をしてしまい、書類選考が通過しないということにも繋がりかねません。

また、運良く書類選考に通過できたとしても、選考を進めている企業が自分に合っているのか自信が持てないため、選考への意欲が低くなってしまったり、内定が出ても就職に迷ってしまったりと、もやもやしたまま就職先を決めてしまうこともあるでしょう。

総じて就職活動に時間がかかることになり、途中で就職すること自体を諦めてしまうケースも見られます。

2. 望ましくない就職をしてしまう

どんな仕事であれば自分に向いているのかが分からないまま就職活動を進めると、就職先を決める優先事項が「すぐに内定を出してくれるか」になりかねません。

結果的に望ましくない就職をすることに繋がり、自分の力がうまく発揮できず、ストレスの溜まる日々を過ごすことになるでしょう。

3. 転職を繰り返すことになる

就職する前に自分に合った仕事かどうかが分からなければ、実際に働き始めた後で「思っていた仕事と違った」と感じることになります。

運良く自分に合った仕事に就職できていれば問題ありませんが、星の数ほどある求人の中でそんな職場に巡り会える可能性は限りなく低いです。

ストレスを感じる職場に就職してしまった人が次に取る行動は「転職」です。

「就職してみて自分に合わなければ転職すればいい」と簡単に考えるかもしれませんが、短期転職は繰り返せば繰り返すほど、次の転職が難しくなっていってしまいます。

挙げ句の果てには、転職をしたくても転職先が決まらず、毎日仕事でのストレスを感じながら、嫌な業務と向き合い続けるといった末路にも繋がりかねません。

自分に合う仕事を探す時の注意点

自分に合う仕事を探す時の注意点を紹介します。

- キャリアを長期的に考える

- 「好き」と「得意」は違う

- 「完璧な仕事」を追い求め過ぎない

- 仕事だけに目を向け過ぎない

「自分に向いている仕事はなんだろう?」と思い詰めて考えてしまうと、どうしても視野が狭くなりがちです。こうした時は意識的に外に目を広げてみるなど、気分転換を図りましょう。

では、それぞれの注意点を解説します。

1. キャリアを長期的に考える

今すぐに、もっとも自分に合う仕事に従事することが難しい場合もあるでしょう。そんな時は、長期的なキャリアプランの観点から、将来的にその仕事に就くために逆算して考えることも重要です。

企業から採用されるためには、実績・スキル・専門性が必要な場合もあります。一足飛びに希望通りの仕事に就けなくても、「このステップを踏めば、いずれは希望の仕事を目指せる」という方向に進みましょう。

2. 「好き」と「得意」は違う

まず気を付けたいのが、「好き」と「得意」を混同しないことです。なぜなら、どれだけ好きな仕事にめぐり合えても、その仕事が苦手だとストレスが溜まる可能性が高いからです。

たとえばゲームが好きな人は多いですが、その気持ちのまま「ゲームプロデューサー」として働くと痛い目に遭うかもしれません。

プロデューサーは多くの人を巻き込み、ときに意見を調整しながらプロジェクトを進めていく仕事のため、ゲームのことだけを考え続けられる仕事ではないからです。

この場合、チームをまとめたり、交渉したりすることが得意な人は活躍できる余地はありますが、そうした仕事が苦手に感じてしまう人は、いざプロデューサーとして働いた後に後悔する可能性が高いでしょう。

3. 「完璧な仕事」を追い求め過ぎない

自分に合う仕事を探す場合には、「完璧な仕事」を追い求め過ぎないことも大切です。

どれだけ向いていると思っても、働き始めると「そこまで楽しくない」と感じることは往々にして起こります。逆に「たいして面白そうじゃないな」と思って始めた仕事に夢中になり、モチベーション高く働ける可能性もゼロではありません。

自分に向いている仕事を探すことに躍起になってしまうと、仕事に求めるハードルが高くなってしまいます。

結果として理想の仕事が見つからず、悩みが深くなってしまうため、むしろ「自分に60%くらい向いていたらOK」くらいに考えておくのがおすすめです。

気持ちがラクになることで多くの選択肢に目を向けられるようになりますし、「働いてから好きになればいいや」といった気持ちでいることで、仕事を始めた後に大きな後悔を感じずに済むことも多いのです。

4. 仕事内容だけに目を向け過ぎない

自分にとっての理想の仕事を見つける場合、「仕事内容だけ」に目を向けるのは避けましょう。なぜなら、働く環境によって仕事のモチベーションは大きく変化するからです。

たとえばどんなにサッカーが得意でも、監督やチームメイトと仲が悪いと本来のパフォーマンスは発揮できないものです。逆にチームの雰囲気が良ければ連携が生まれ、自分の力を周りが引き出してくれることもあるでしょう。

これは、仕事でも同じです。どれだけ向いていると思っている仕事でも、職場環境や、働く仲間との相性が悪ければストレスが溜まっていってしまいます。

モチベーションが下がる要因にもなってしまうので、働く環境にもぜひ目を向けてみてください。

それでも自分に合う仕事が見つからない場合は

どうしても自分に合う仕事を見つけられない方は、理由を考えてみることが大切です。

これまで解説してきたことをもう一度見直せば、自分に合う仕事を見つける上で不足していることがあるかもしれません。

また、転職エージェントに相談するのもおすすめです。

1. 合う仕事が見つからない理由を考える

自分に合う仕事が見つからない理由としては、主に以下の3つが挙げられます。どれかひとつが不足していても、自分に合う仕事は見つけにくくなるでしょう。

- 自己分析が足りない

- 企業研究が足りない

- 理論ばかりで実際の接触が足りない

これらはいずれも、本記事で詳しく紹介しているものばかりです。

どうしても自分に合う仕事を見つけられない場合は、該当する見出しをもう一度じっくりと読み返し、自分に適した方法を試してみましょう。

上記3つのうち、特に面倒だと感じがちなのが、個々の企業への接触です。

徹底した自己分析や企業研究が済んだら、できる範囲で実際に企業へアプローチしてみましょう。企業研究ではわからなかった部分も把握しやすくなります。

2. 転職エージェントに相談

自分に合う仕事をなかなか見つけられない場合は、転職エージェントに相談するのもおすすめです。

転職エージェントは企業の情報を豊富に持っており、インターネットを利用した企業研究ではわからない情報も教えてもらえます。

内定率がアップすることも転職エージェントの大きな強みです。転職の専門家があなたの転職活動を丁寧にサポートしてくれるため、自分だけで転職活動を進めるのに比べ、内定率が大幅に高まります。

自己分析や企業研究を支援してもらえることや、履歴書・職務経歴書・面接のサポートを受けられることも、転職エージェントのメリットです。

転職市場におけるあなたの市場価値も、転職エージェントを利用すれば教えてもらえます。

よくある質問

自分に合う仕事を知りたい人が抱く質問・疑問にお答えします。

- どんな職業が人気ですか?

- 求人業はどこをチェックすればいい?

- 自分に向いている仕事とはどんな仕事ですか?

- 人と関わらなくていい仕事はありますか?

- 仕事を辞めたい人にはどんな特徴がありますか?

気になる質問があれば、回答をぜひチェックしてみてください。

1. どんな職業が人気ですか?

現在、テクノロジー関連の職種、ヘルスケアの専門職、そして教育分野の職業が市場で非常に人気があります。理由として、テクノロジーの急速な発展、高齢化による医療需要の増加、そして質の高い教育への需要が高まっているからです。

たとえば、ITエンジニアは新しいソフトウェアやシステムの開発に不可欠であり、データサイエンスやAIなどの分野で求められています。

ヘルスケアでは、看護師や理学療法士などが不足しており、これらの職業への需要は引き続き高いです。

教育分野では、STEM教育を担う教師が特に重宝され、人の役に立ちたいという動機で働きたい人々に適しています。

これらの職業は今後も成長が期待されており、キャリアとしての安定と豊富な雇用機会を提供し続けるでしょう。

2. 求人票はどこをチェックすればいい?

まずは、次の3つをチェックしてみてください。

- 給料

- 残業

- 休暇

向いている仕事で働けたとしても、その会社がいわゆる「ブラック企業」では心身共に疲弊してしまいます。

後悔のない会社に入社するためにも、これからお伝えするポイントに十分に気を付けつつ、求人票をチェックしてみてください。

①給料

給料の欄を見る時は「手取り金額」を計算しましょう。実際には社会保険料が20%ほど引かれて支給されるので、求人票に記載の額の80%を一応の目安にすることをおすすめします。

「みなし残業代込み」と表記してある場合には注意が必要です。残業代も含んだ額を給料として手渡しますよ、といった給与形態のことですが、多くの給料をもらえる反面、場合によってはかなり忙しい可能性があるからです。

たとえば「1ヶ月40時間分の残業代込み」と書かれている場合、これは基本的にはそれくらいの残業を覚悟してください、といったメッセージとも読み取れます。働いた後にかなり多忙な毎日を送る可能性もあるため、給料の高さだけに目を奪われてしまわないように注意しましょう。

②残業

求人票を見る際は、残業時間もチェックしてください。

このとき気を付けたいのが、「全社平均」と記載してある求人票です。なぜなら特定の仕事だけ他の職種の2倍の残業時間、といったことがあり得るからです。

全社平均は、あくまで全ての社員の平均です。志望している仕事の正確な残業時間を知りたい場合には、面接の際や、内定受諾のタイミングなどに採用担当者に質問してみましょう。

③休暇

求人票では、休暇の日数もしっかりと確認してください。

厚生労働省が発表したデータによると、日本人の労働者は平均して「約114.7日」の休みを取っています。そのため、まずは平均並みの「115日以上」の休日を取れるかどうかを目安にすると良いでしょう。

参考:厚生労働省|平成31年就労条件総合調査の概況(p.5)

3. 自分に向いている仕事とはどんな仕事ですか?

自分に向いている仕事は、個人のスキル、興味、価値観と一致する職業です。個々の自然な能力や好奇心、生活の価値観に基づいて選ばれた仕事は、効率的な成果を出しやすく、学習と成長の動機付けが強まります。

例として、社会貢献を重視する人には教育や医療が適しており、問題解決が得意な人にはエンジニアリングやデータ分析が向いているでしょう。

また、自己分析を通じて自分のスキルと情熱を活かせる職業を選ぶことで、仕事の充実感とキャリアの持続性が得られ、自己実現へとつながります。

4. 人と関わらなくていい仕事はありますか?

技術の進歩により人と関わらなくてもできる仕事が増えています。個人で集中して作業する職種が増え、特に内向的な人や独立して働きたい人に向いています。

たとえば、プログラマーやソフトウェア開発者は主にコードを書いたりシステムを設計する仕事で、リモートワークも可能です。

データアナリストはデータの収集・解析を行う個人作業が中心です。

ライターや編集者は記事やコンテンツを個人で作成し、グラフィックデザイナーもデザイン作業を一人で行うことが多いです。

研究者も特に自然科学や数学の分野で一人で実験や理論研究を進めます。

これらの職種は人と関わるストレスを軽減し、効率よく作業ができる環境で働けるでしょう。

5. 仕事を辞めたい人にはどんな特徴がありますか?

仕事を辞めたいと感じる人には、一般的に仕事に対する満足度が低く、ストレスや不満が蓄積しているという特徴があります。

具体的には、職場環境の悪さ、キャリアの停滞感、報酬や待遇への不満、仕事の内容に対する不満が挙げられます。

たとえば、職場の人間関係が悪い、昇進の機会がない、努力に見合った報酬が得られない、単調な仕事にやりがいを感じないといった状況です。

これらの要素が長期間続くと、精神的および身体的な健康に悪影響を及ぼし、最終的には辞職を考える原因となります。

仕事を辞めたいサインに早めに気づき、適切に対処することが重要でしょう。

まとめ

「自分に合う仕事が分からない」「自分に合う仕事の見つけ方を知りたい」という方に向けて、具体的な方法を解説をしてきました。

3つのタイプ(会社員 / 就活生 / 正社員未経験)に共通する、仕事の見つけ方のステップをまとめると、下記のとおりです。

- 自己分析をして優先する条件を決める

- 業界や企業を知る

- 実際に確かめる

タイプごとにご紹介した方法を参考に、まずはこの3ステップにチャレンジしてみてください。

「方法論は分かったけれど、自分ひとりではなかなかうまく使いこなせない」という方は、まずは記事内でご紹介した適職診断を試してみたり、就職・転職エージェントなどのプロに相談することから踏み出してみましょう。

あなたが「自分に合う仕事」に巡り合えるよう、心から応援しています!

自分に合う仕事についてさらに知りたい人向けの記事はこちら

自分に合う仕事を知りたい方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。