この記事の目次

次が決まらない退職の伝え方は?

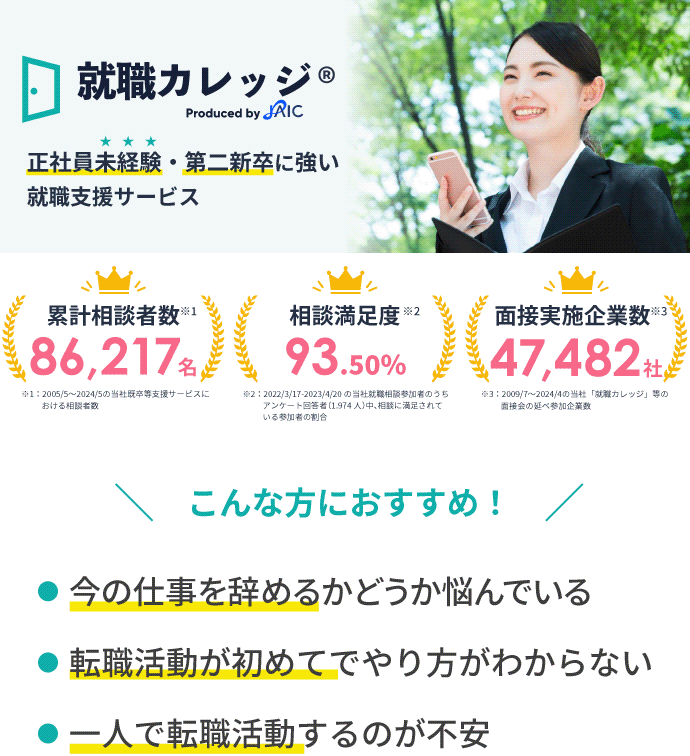

次が決まらない退職の伝え方は「一身上の都合」などの一般的な理由がおすすめです。

なぜなら、プライバシーを守れるうえ、相手から詳細を聞かれるリスクを減らせるからです。

転職先が決まっていない状態で退職する旨を伝えると、理由を深く聞かれたり、会社から強く引き止められたりする可能性があり、精神的な負担になるのではないでしょうか。

しかし、一般的な理由を伝えると、そのような状況を最小限に抑えられます。

「一身上の都合」などの一般的な理由は、どの会社でもよく使われる表現のため、退職手続きを円滑に進めやすいメリットもあります。

必要以上の情報を伝えるのは避けつつ、良好な関係を保ったまま退職手続きを進めましょう。

おすすめの退職理由①一身上の都合

「一身上の都合」という退職理由は、もっとも一般的でシンプルな表現です。

個人のプライバシーを尊重しつつ、相手から必要以上の詮索を避けられるメリットがあります。

上司に退職の意思を伝える際は、以下のように話しましょう。

落ち着いて説明すると、あなたの真摯な態度が伝わるでしょう。

おすすめの退職理由②個人的な事情により

「個人的な事情により」という表現も、退職理由として適切です。

深く追求しづらい理由のため、本当の気持ちを伝えずに済みます。

会社の不満やメンタルヘルスの問題など、話したくない理由がある場合にも有効です。

退職を申し出る際の伝え方は次のとおりです。

申し訳ございませんが、個人的な事情により、〇月〇日で退職させていただきたいと存じます。

業務に支障が出ないよう、引継ぎを丁寧に進めます。よろしくお願いいたします。

冷静にかつ丁寧に話すと、円満な退職が実現しやすくなるでしょう。

「一身上の都合」「個人的な事情により」を退職理由にするメリット

「一身上の都合」「個人的な事情により」を退職理由にすると、本当の理由を明かさずに済むのが大きなメリットです。

以下2つの理由について解説します。

- 次が決まっていないことを知られたくないため

- プライベートな理由があることにするため

1. 次が決まっていないことを知られたくないため

次が決まっていない状態で退職するのを会社に知られると、強い引き止めにあったり、心配されたりする可能性があります。

「もう一度よく考え直した方がいい」「このまま転職先が決まらなかったらどうするの」などと言われると、うんざりするのではないでしょうか。

この場合は「一身上の都合」「個人的な事情により」といった表現で話すと、次が決まっていないことを伝えずに済むため、ストレスなく退職できるでしょう。

2. プライベートな理由があることにするため

退職の意思を伝える際に「個人的な事情により」と会社に話すと、詳細な詮索を避けやすくなります。

「理由を詳しく聞きたいが、プライベートな理由なら深く踏み込むべきではない」と思われるため、必要以上に質問されることなく、スムーズに退職手続きを進められるでしょう。

また、次の仕事が決まっていない場合でも、具体的な理由を伝えずに辞められるため、心の負担が軽減されます。

本当の理由を説明したくないと考えている人にとって、有効な方法です。

次が決まらない状態で退職する本当の理由

次が決まらない状態で退職する場合は、さまざまな理由が存在します。

その中でも主な理由を3つそれぞれ紹介します。

- 心身ともに限界を感じているから

- 職場の雰囲気に耐えられない

- 仕事にやりがいを感じられない

1. 心身ともに限界を感じているから

仕事に追われる日々が続くと心身が疲れ切ってしまい「この職場で働き続けるのがつらい」と感じる場合があります。

このような状況に陥る人は多くいます。

慢性的なストレスや体調不良を抱えながら仕事を続けると、心身の状態がさらに悪化するかもしれません。

そのため、自分の健康を最優先に考えて「次が決まっていなくても退職する」選択をするのも大切です。

新しい生活に踏み出すと、心身の回復や新たな可能性を探るきっかけにつながるでしょう。

2. 職場の雰囲気に耐えられない

職場の人間関係や雰囲気が合わないと感じる人も多いのではないでしょうか。

例えば、上司や同僚との価値観の違いや、ギスギスした職場の空気に悩むこともあるでしょう。

このような状況では、職場に行くだけで大きなストレスを感じる場合があります。

その場合は無理に耐え続けるよりも退職を選び、新しい環境で再スタートを切る方が良いケースもあります。

次の一歩を踏み出して心身の健康を取り戻すと、自分に合った働き方を見つけられるかもしれません。

3. 仕事にやりがいを感じられない

「仕事が単調でスキルアップにつながらない」「自分の目標に合う仕事がしたい」と感じていませんか。

仕事にやりがいを感じられない状態が続くとモチベーションを失い、将来のキャリアプランが見えづらくなる可能性があります。

こんなときこそ、自分の人生やキャリアを見直す良いタイミングです。

思い切って退職すると、新たな挑戦に踏み出せる可能性が広がるかもしれません。

自分に合ったやりがいのある仕事を見つけて、自身の成長や目標達成につなげていきましょう。

次を決めずに退職する20代のメリットとデメリット

20代という若い年代だからこそ、リスクを取れる良さや幅広い選択肢がある一方、慎重な計画が必要なケースもあります。

ここからは20代が次を決めずに退職する場合のメリットとデメリットを具体的に解説します。

メリット

20代で次の転職先を決めずに退職するメリットの1つは、次のキャリアをじっくり考える時間を確保できることです。

在職中に転職活動をすると、まとまった時間を取るのが難しいと感じていませんか。

退職後にキャリアプランをじっくり見直すと、より自分に合った選択肢が見つかるでしょう。

また、自己分析に集中できる点も大きなメリットです。

自分の強みや課題、これから挑戦したいことを見つけると、次の仕事に対する方向性が明確になります。

20代は柔軟性が高く、未経験の分野でも採用される可能性が高い年代です。

そのため、幅広い選択肢を検討でき、新たなキャリアにも挑戦しやすい強みがあります。

行動力と吸収力がある20代のうちに、未来への可能性を広げていきましょう。

デメリット

次を決めずに退職するデメリットの1つは、経済的な不安です。

20代は退職金や貯金が少ないケースが多いため「生活費が足りなくなったらどうしよう」「転職先がすぐに決まるのか不安」という思いが日々のストレスになるかもしれません。

このデメリットを軽減するため、生活費を見直しつつ、一定額の貯金を準備しておきましょう。

転職活動が長引いた場合に備えて、少なくとも6ヶ月程度の生活費を残しておくとよいと言われています。

また、希望する業界や職種を退職前にリサーチしておくと、転職活動をスムーズに始められるでしょう。

次を決めずに退職する30代のメリットとデメリット

30代で次を決めずに退職する場合、キャリアや生活において多くの影響があります。

家族が増えて責任が重くなる年代でもあるため、綿密に計画を立てましょう。

30代が次を決めずに退職するメリットとデメリットについて、それぞれ解説します。

メリット

30代で次を決めずに退職するメリットの1つは、異なる職種への挑戦を考える時間が取れることです。

例えば「今までの仕事をやり切ったので、次は新たな分野で挑戦したい」と考えている場合、異業種への転職や新たなスキルについて検討する時間が取れます。

また、転職市場を調査する余裕もできるため、自分のスキルや経験がどの分野で活かせるかを見極められる点もメリットといえます。

30代はこれまでの経験値が高く評価されやすい年代です。

次のステップに向けて柔軟にキャリアを設計すると、自身の成長につながる貴重な機会を手に入れられるでしょう。

デメリット

30代が転職先を決めずに退職する場合、経済的なリスクが伴います。

家庭を持っている場合や、これから家族が増える予定がある場合、収入が途絶えると生活費の支払いに大きな影響を与える恐れがあります。

また、転職先によっては、これまで積み上げてきたキャリアが十分に評価されず、1からのスタートになるかもしれません。

その場合、前職よりも年収が下がるリスクや、待遇面で妥協しなければならない可能性も考えられます。

これらのリスクを回避するため、少なくとも6ヶ月程度の生活費を退職前に貯金しておくと安心です。

また、転職市場を入念に調査して、需要のあるスキルや経験を把握すると転職活動が順調に進むでしょう。

次を決めずに退職する40代のメリットとデメリット

40代はキャリアの集大成ともいえる重要な年代です。

そのため、次を決めずに退職する場合は、過去の経験やスキルを活かせる職を中心に探すとよいでしょう。

本章では、40代が退職先を決めずに転職する際の具体的なメリットとデメリットを解説します。

メリット

40代で次を決めずに退職する最大のメリットは、独立や起業の準備に集中できる時間を確保できることです。

40代はこれまで培ったキャリアやスキルが充実しており、それらを活かして自分のビジネスを始める絶好のタイミングといえます。

専門知識や人脈を活用すると、独立後も安定した経営が実現するでしょう。

また、家族との時間が増えるのも大きなメリットです。

40代は親の介護や子どもの受験など、重要な局面が多い時期です。

例えば「親の介護に時間を使いたい」「家族と過ごす時間を大切にしたい」といった理由で退職すると、心の充実につながるでしょう。

デメリット

次の転職先を見つけずに40代で退職する場合、年齢的に再就職が難しいという大きなリスクがあります。

20代や30代に比べて転職市場での選択肢が限られるため、給与水準や条件が以前よりも厳しくなる可能性があります。

そのため、家族から強く反対される場合も多いのではないでしょうか。

40代は子どもの学費や住宅ローンなどの支払が重くのしかかる年代でもあるため、家族の理解を得るのが難しいケースが多くあります。

これらのリスクを最小限に抑えるためには、家族と事前にしっかり話し合い、退職後の計画を具体化するとよいでしょう。

次が決まらないまま退職した後の生活設計

次が決まらないまま退職する場合は生活設計を整えて、さまざまな不安を軽減させることが大切です。以下の5つの方法をそれぞれ解説します。

- 最低でも6ヶ月分の生活費を確保しておく

- 支出の見直しをする

- 時間を有効に活用する

- 規則正しい生活を送る

- 転職市場の分析や求人情報をチェックする

1. 最低でも6ヶ月分の生活費を確保しておく

転職活動が長引く場合に備えて、最低でも6ヶ月分の生活費を確保しておきましょう。

家賃や保険、教育費などの固定費や、食費や光熱費などの変動費を計算し、それぞれに見合った金額を用意します。

また、退職後は住民税や健康保険料、社会保険料の支払が一時的に負担になる場合があるため、その点にも注意が必要です。

生活費に余裕があると焦らずに転職活動が進められるため、希望の条件に合った仕事を選びやすくなるでしょう。

2. 支出の見直しをする

退職後の生活を安定させるには、支出の見直しが重要です。外食や娯楽をできるだけ控え、自炊を増やすと食費を大幅に削減できます。

また、不要な定額サービスの解約も効果的です。

ほとんど使用していないサブスクリプションやジムの会費を見直すと、月々の固定費を減らせます。例えば、2つから3つ程度のサブスクリプションを解約するだけでも、年間で数万円の節約になるケースもあります。

このような節約を積み重ねて、退職後の生活の不安を軽減すると、次の一歩を踏み出すための準備に集中できるでしょう。

3. 時間を有効に活用する

仕事を辞めた後に得られる時間を有効に活用して、スキルアップや資格取得に挑戦しましょう。

例えば、興味のある分野のセミナーに参加したり、転職市場で価値が高い資格を取得したりすると、次の仕事探しを有利に進められる可能性が高まります。

また、新しい知識やスキルを身につけると自己成長が実感できるため、自信を持って転職活動に臨めるメリットもあります。

退職後の時間を「将来のための投資」と捉えて、理想のキャリアを実現するための準備期間として活用するとよいでしょう。

4. 規則正しい生活を送る

退職後は生活リズムが崩れがちですが、規則正しい生活を維持すると心身の健康を保てます。

毎朝同じ時間に起き、ストレッチやウォーキングなどの適度な運動を取り入れつつ、バランスの取れた食事と十分な睡眠を心がけましょう。

それによって体調が整い、転職活動に集中できる環境を作れます。

さらに、計画的な生活を心がけると無駄な時間が減らせるため、効率的に次のステップへ進めます。

1日のスケジュールを作り、勉強や運動、読書や転職市場のリサーチに時間を割り当てると、より充実した日々を過ごせるでしょう。

5. 転職市場の分析や求人情報をチェックする

転職市場の動向を把握しながら、自分に合った求人情報をチェックすることが大切です。

求人サイトや転職エージェントを活用して、どのようなスキルや経験が求められているのかを調べてみましょう。

自分の希望条件に合う職場や業界をリストアップするのも効果的です。

「この職種は自分のスキルや経験を活かせるのでは」「未経験だけど、この仕事に挑戦してみたい」など、具体的な視線で求人をチェックすると、自分に合った仕事が見つかりやすくなります。

焦らずじっくりと情報を集めながら、自身に適した転職を探しましょう。

まとめ

次が決まらない退職の伝え方は「一身上の都合」や「個人的な事情により」などの一般的な理由がおすすめです。

会社があなたに対して理由を聞きづらい印象を持つうえ、強い引き止めを避けられるためです。

「一身上の都合」や「個人的な事情により」という表現はどの会社でも多く使われるため、退職届に記載しても問題ありません。

転職先を決めずに退職する場合、20代と30代、40代でメリットとデメリットが異なります。

あなたの年代に合わせて対応すると安定した生活を保ちつつ、新しい一歩を踏み出す準備が整うでしょう。

一身上の都合により、〇月〇日で退職させていただきたいと考えております。

引継ぎについては責任を持って対応いたします。

ご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。