就活が決まらないまま卒業したらどうすればいいですか?

就活が決まらないまま卒業したら、既卒枠で就職活動を続ける、卒業せずに就活をする、フリーターとしてアルバイトをするなど、様々な選択肢があります。

ここでは、就活が決まらないまま卒業した場合の選択肢を以下で解説します。

いずれの選択肢にも異なるメリットやデメリットが存在しています。

どうしたいかや個人の性格などによっても方向性は異なるため、まずはどういった選択肢があるのか把握しておきましょう。

1. 卒業してから就活を続ける

就活が決まらないまま卒業した場合には、既卒として就活を続ける方法があります。

既卒とは、学校を卒業して就職した経験がない人のことを指します。

既卒者は既卒枠だけでなく、新卒採用枠や中途採用枠にも応募が可能です。

ただし、新卒枠では新卒が、中途枠では実務経験者が有利になるため、既卒者の就職は不利に働く場合が多いです。

既卒で就活をする場合、新卒の時とは注意するポイントが異なります。

既卒の就活時の主な注意点は以下のとおりです。

- 既卒として就活している理由を聞かれる

- 既卒の求人が少ない

卒業してから就活をする場合は、適切な準備と対策をしたうえで臨みましょう。

また、新卒と既卒とでは内定率にも大きな差が見られます。

株式会社マイナビの調査によると、2024年に卒業した新卒者のうち、前年の9月時点で内定を保有していた学生の割合は86.5%でした。

卒業後に既卒として約半年間就活を続けた場合の内定率は49.3%だったため、35%以上も差が生じています。

既卒での就職活動は新卒よりも難易度が高い傾向にあると、理解しておいた方がよいでしょう。

参考:株式会社マイナビ「2024年度 既卒者の就職活動に関する調査」

参考:株式会社マイナビ「2025年卒大学生活動実態調査(9月)」

2. 卒業せずに就活を続ける

就活が決まらないまま卒業したら、卒業せずに就活を続ける選択肢があります。

新卒として就職するために、あえて卒業せずに留年することを「就職留年」と呼びます。

就職留年にはさまざまなメリットとデメリットが存在するため、全貌を把握しておきましょう。

就職留年する際のメリットとデメリットは以下のとおりです。

| メリット | ・新卒枠で就活ができる ・資格取得などスキルアップの時間を確保できる ・時間の余裕ができる |

| デメリット | ・金銭的な負荷がかかる ・就職留年している理由を説明する必要がある ・就活が成功する保証はない |

就職留年によって希望の企業への就職が成功する可能性も十分あります。

一方で、一年間余分に大学に在籍するため、金銭的な負荷がかかる点には注意が必要です。

メリットとデメリットや自分の状況を考慮したうえで選択してください。

3. 大学院や専門学校に進学する

就活が決まらずに卒業した場合には、大学院や専門学校に進学することが選択肢の一つです。

2023年の文部科学省の統計調査によると、大学卒業後の進学率はおおよそ12%で推移しています。

大学院や専門学校へ進学したうえで就活をすると、在学中に就職活動を行うことから、既卒ではなく新卒扱いとなります。

また、大学卒業後に専門学校に進学した場合の最終学歴を気にする人もいますが、最終学歴は大卒になるのが一般的です。

「自分の学歴の中で最も高い教育機関の卒業歴」が最終学歴になるからです。

ただし、進学を検討する際は新卒の肩書入手を目的にするのはおすすめしません。

目的もなく進学してしまうと、進学した理由を面接で聞かれてもうまく回答できない可能性が高くなり、結果的に就活が失敗してしまうリスクにつながります。

4. 海外へ留学する

就活が決まらずに卒業した場合、海外への留学は有効な選択肢です。

留学をすることにより、さまざまなスキルや経験が得られます。将来的に海外で働きたい場合は、留学経験が強みとなるでしょう。

一般的に留学で身につくスキルとして、実践的な語学力があります。

異文化に対する理解や異なる価値観に触れられる点も、留学するうえで見逃せないメリットです。

ただし、留学する際には学費や渡航費などの費用が必要になったり、慣れない土地で生活をしていく必要があったりとさまざまな問題も存在します。

留学をする前にしっかりと留学の目的を決めておくと、留学後の失敗や後悔を減らせます。

5. 資格を取得して働く際のスキルを身につける

資格を取得して働く際に役立つスキルを身につけることは、就活が決まらず卒業する際におすすめの選択肢です。

資格の取得は、他の就活生との差をつけるうえで役立ちます。

在学中に取得しておくと就活で有利になりやすい資格は、以下を参考にしてみてください。

| 資格種類 | 役立つ場面 |

|---|---|

| TOEIC | 海外拠点や顧客とのやり取りの際に有効 |

| 簿記 | 経理職への就職に加え、企業の財務状況の把握に有効 |

| MOS(Microsoft Office Specialist) | ExcelやWordなどの使用時に効果的 |

ただし、資格は何でも数多く取ればよいわけではありません。

目的を明確にし、自分に必要な資格を取得するようにしましょう。

6. フリーターとして働く

就活が決まらず卒業した場合、まずはフリーターとして働くのも選択肢の一つです。

貯金や家族の協力がない場合は、アルバイトで生活費を賄わなければいけません。

2023年の文部科学省の統計調査によると、大学を卒業してフリーターになる人の割合は1%程度と少数です。

ただし、正社員を目指さずにフリーターとして働く際は、以下のデメリットが生じると理解しておきましょう。

- キャリアの選択肢が狭まる

- 経済的に安定しない

- スキルが身につきにくい

- 社会的な信用が低い

- フリーターの期間が長くなると正社員になるのが難しい

卒業してから就活したくても貯金がない場合は、アルバイトで生計を立てながら就職活動を行う必要があります。

7. フリーランスや起業など会社に属さずに働く

フリーランスや起業など会社に属さずに働くことは、卒業後の選択肢と言えるでしょう。

フリーランスとは、個人で仕事をする人の総称です。

クラウドソーシングサービスなどでプログラミングやWebライター、Webデザインの仕事を受注しながら、生計を立てます。

フリーランスになったり起業したりするためには、特別な資格は必要ありません。

ただし、フリーランスや起業をするうえで身につけておくべきスキルの一例は、以下を参考にしてください。

- 専門的なスキル

- 営業力

- 時間管理スキル

- コミュニケーション力

- 行動力

フリーランスや起業に興味がある場合でも、具体的に何の仕事がしたいか決まっていないと業務が進められません。

自分のしたいことや興味などを内省しながら、携わる分野や方向性を定めていきましょう。

何月までに内定ないとやばい?

10月までに内定がないとやばいと言えます。

なぜなら、企業の内定式が10月に実施される場合が多いためです。

10月までに内定を獲得していないと、求人数が大幅に減る可能性があるため、内定を保有していない学生にとっては焦ってしまうでしょう。

株式会社リクルートが調査した2025年に卒業する学生の就職内定率は、以下を参考にしてください。

| 調査した月 | 就職内定率 |

|---|---|

| 4月 | 58.1% |

| 6月 | 82.4% |

| 8月 | 91.2% |

| 10月 | 95.9% |

参考:株式会社リクルート「就職プロセス調査(2025年卒)」

6月時点で80%の人に内定が出ており、8月時点では9割を超える人に内定が出ています。

早めに内定を獲得するために動いている学生が多いからこそ、10月までに内定が出ていないと「就職先が決まっていなくてやばい」と焦ってしまうでしょう。

しかし、10月までに内定をもらっていないからと言って、就職できないわけではありません。

なぜなら、内定者が内定辞退することもあり、その人員補充のために採用を行うことがあるからです。

また、人手不足な状況にあるため、通年採用を行っている企業もあります。

就活を成功させてから卒業したい人がやること

就活が終わらずに卒業をする際はさまざまな選択肢がありますが、それぞれでいくつかのデメリットが生じてしまいます。

デメリットを避けるためにも、できるだけ在学中に就活を成功させるようにしましょう。

本項では、就活を成功させてから卒業したい人がやっておくべきことについて解説します。

1. 自己分析でアピールポイントを明確にする

自己分析によるアピールポイントの明確化は、就活を成功させるうえで重要です。

自己分析により「自分の軸」が明確になり、仕事選びや自分のことについての理解が深まります。

自己分析をするうえで実施すべき項目は以下のとおりです。

- 自分史の作成:自分の人生における体験を年表にしてまとめること

- Will・Can・Mustフレーム:やりたいこと、できること、すべきことの明確化

- 「なぜ」の深堀り:印象に残っている出来事を「なぜ」と深堀りすること

- マインドマップの作成:考えていることの具現化

自己分析によって自分の考えを明確にできるので、アピールポイントも明確になります。

さまざまな手法があるので、自分に合う手法を実践してみましょう。

2. 複数の企業に応募する

就活を成功させてからの卒業を目指すには、複数の企業に応募しましょう。応募数を増やすことで、内定獲得の確率が上がりやすくなるためです。

内定が出ていない状態では企業規模などにとらわれず、幅広い視点で企業に応募しましょう。興味が全く持てない企業以外は、応募してみる価値があります。

ただし、応募企業数を増やしすぎないよう注意が必要です。応募数を増やしすぎると時間が取れず、選考対策が不十分になる可能性があるからです。自分のスケジュールやリソースを考慮したうえで、無理のない範囲で応募数を検討しましょう。

3. 内定が出やすい業界・職種に応募する

内定が出やすい業界や職種に絞って応募する方法も効果的です。

業界や職種によって、内定の出やすさに差があります。内定が出ずに困っている場合は、内定が出やすい求人に絞って就活を進める方法がおすすめです。

企業による差はあるものの、以下の業界や職種は比較的内定が出やすい傾向にあります。

- 飲食業

- 小売業

- IT業

- 建設業

- 製造業

- 営業職

- エンジニア職

- 販売職

新規事業の立ち上げや人手不足など、大量に人材を求める状況だと内定が出やすくなります。

内定の出やすい求人と自分の興味がマッチしているのであれば、業界や職種を絞って就活することも検討してください。

4. 第三者に書類や面接の受け答えをチェックしてもらう

就活を成功させるうえで、第三者に書類や面接の受け答えをチェックしてもらうことは効果的な方法です。

応募はしているのに書類や面接が通過しない人は、積極的に第三者の意見を取り入れましょう。

特に、誰の意見も取り入れずに自分一人で就活に取り組んでいた人には効果的な方法です。

自分では気がつかない改善点が見つかったり、面接の実践練習ができたりなど、通過率を高めるうえでのメリットが数多くあります。

大学のキャリアセンターや友人、家族などさまざまな第三者の協力を得たうえでブラッシュアップをすると、就活の成功率を高められます。

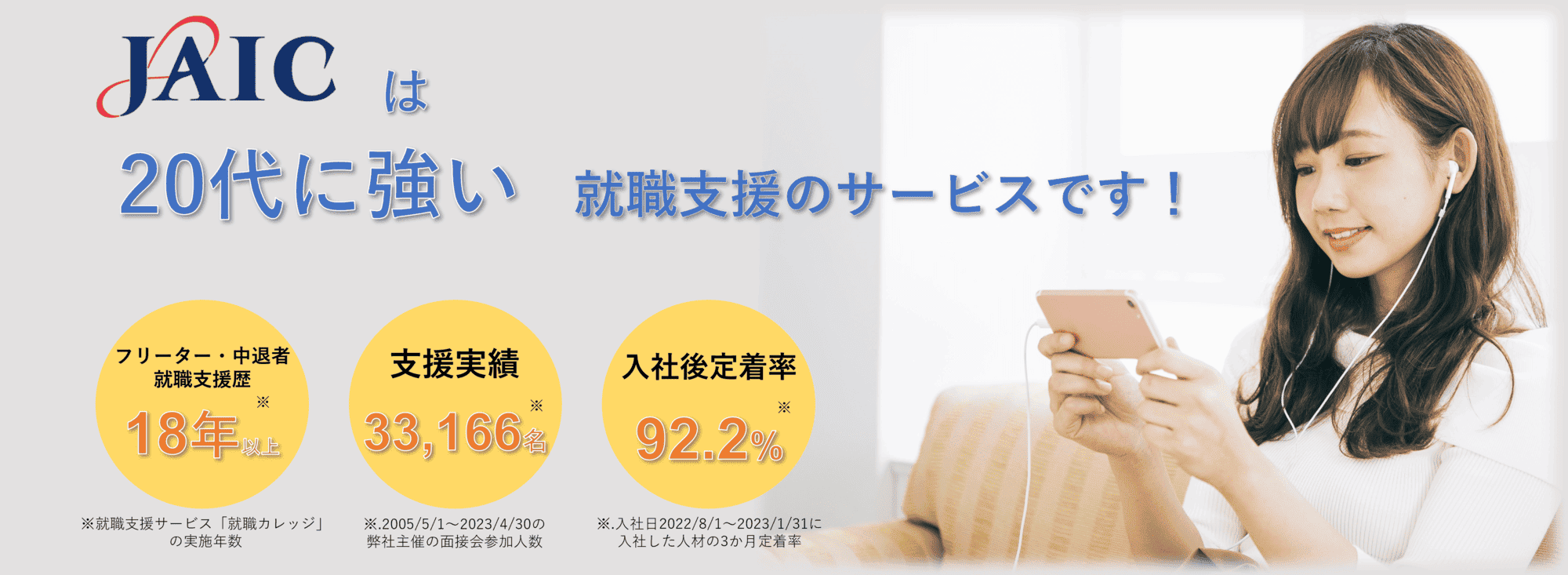

5. 就職エージェントを利用する

就活を成功させるうえで、就職エージェントの活用がおすすめです。

就職エージェントとは、プロのキャリアアドバイザーが就活のサポートをしてくれるサービスです。

就職サポートしてもらうためには、キャリアセンターを利用するのが一般的です。

書類の添削や面接対策などをサポートしてもらえますが、就職エージェントだと企業のやりとりなどを代行してもらえます。

書類添削や面接対策はもちろん、プロの視点で求人を紹介してもらえたり、悩みを聞いてもらえたりするため、手厚いサポートが期待できます。

就活を成功させるためにも、ぜひ就職エージェントを活用してください。

まとめ

本記事では、就活が決まらないまま卒業した場合の対処法と、内定を獲得するうえで押さえておくべきポイントを解説しました。

在学中に内定が出なくても、さまざまな選択肢があるので、焦らずに自分に合った進路を選びましょう。

ただ、可能であれば在学中の内定獲得をおすすめします。

内定を獲得せずに卒業すると、さまざまなリスクが生じてしまうからです。

内定獲得を目指すにはアピールポイントを明確にしたり、積極的に応募したりしましょう。

どうしたらいいか分からない場合は、就職エージェントを利用するのもおすすめです。

こんな人におすすめ!

- 自分に合った仕事や場所を見つけたい

- ワークライフバランスを重視したい

- 会社に属する安定ではなく、能力/スキルの獲得による安定を手にしたい