「仕事が嫌すぎる…」と悩んでいる場合は、業務内容や人間関係、将来への不安など、仕事が嫌だと感じる理由はさまざまです。

本記事では、仕事が嫌すぎる原因や対処法、気持ちの乗り切り方を解説していきます。また、続けるリスクや辞めるべきかの判断基準も紹介します。

仕事が嫌すぎて辞めたいけど辞めても良いのかと悩んでいる方に向けて、具体的な解決策をお伝えするので、参考にしてみてください。

この記事の目次

仕事が嫌すぎると感じる原因

仕事が嫌すぎると感じる原因は人によってさまざまです。原因を知ることで適切な対処法が見えてきます。「なぜこんなにも仕事が嫌なのか?」と悩んでいる方は、自分に当てはまるものがないか考えながら読んでみてください。

ここでは、仕事が嫌になる7つの原因を紹介します。以下の原因を知ることで、具体的な対策を立てられるようになるでしょう。

業務内容に不満がある

業務内容に不満があることは、仕事が嫌すぎると感じる大きな原因の一つです。自身のスキルや興味に適していない業務を担当していると、不満やストレスが溜まり仕事が嫌になってしまうでしょう。

たとえば、企画などクリエイティブな仕事がしたいのに単純作業の繰り返しでやりがいを感じられないといったケースが考えられます。もしくは、一人でもくもくと仕事をしたいのに営業職でたくさんの顧客と関わり、ストレスを抱えることもあるでしょう。

不満を抱えたまま働いていると仕事へのモチベーションがわかず、本来の能力を発揮できなくなってしまいます。

こうした状況が続くと、仕事が嫌すぎるという気持ちが強くなってしまうでしょう。

ミスやトラブルへの恐怖

仕事が嫌すぎる原因として、ミスやトラブルへの恐怖が挙げられます。過去の失敗や上司からの叱責がトラウマとなり、仕事に対する恐怖心が生じてしまうことがあります。

誰しもミスやトラブルを起こすことはありますが、重大なミスや大きなトラブルを起こしたりすると、恐怖を感じるでしょう。

たとえば、以下のようなミスが挙げられます。

- 銀行員が業務のミスで顧客へ損害を与えしまった

- 接客対応でクレームとなり大きなトラブルに発展した

- パソコン操作の誤りで個人情報を流出させてしまった

このように、大きなミスやトラブルを起こした経験があると「また同じミスを繰り返してしまうのではないか?」と萎縮してしまいます。

結果として、仕事自体が苦痛になってしまうでしょう。

責任の重圧、プレッシャー

仕事が嫌すぎると感じる原因として、責任の重圧やプレッシャーが挙げられます。重要な役割や責任を負うことで、プレッシャーを感じ嫌になっている場合があるでしょう。

年齢が上がっていくほど、会社の業績に直結する仕事を任されたり、部下を持ってマネジメントをしたりと責任のある仕事が多くなります。

たとえば、社運をかけた大きなプロジェクトのリーダーに抜擢されるなど、常に重圧を感じるような環境では精神的な負担が大きくなりがちです。

特に真面目な人は、責任感が強く、必要以上にプレッシャーを感じてしまう傾向があります。

適度な責任感やプレッシャーは仕事へのやりがいにつながりますが、過度な重圧やストレスは仕事へのモチベーションを低下させてしまうでしょう。

人間関係に問題がある

職場の人間関係に問題があることは、仕事が嫌すぎると感じる原因の一つです。仕事をする上で、職場の人間関係はとても大切です。

良い仕事をするためには、円滑なコミュニケーションが欠かせません。人間関係が悪い環境では、どんなにやりがいのある仕事でもモチベーションが低下してしまうでしょう。

具体的には以下のような問題が挙げられます。

- 職場内でハラスメントが起きている

- 業務上の常識を超えた叱責を受けている

- 相談したくても声をかける人がいない

- いじめが蔓延している

特にハラスメントは加害者に自覚がないケースも多く、個人の努力で解決するのはむずかしい問題です。

このように職場の人間関係に問題がある場合、仕事が嫌すぎると感じてしまうでしょう。

給与や待遇への不満がある

給与や待遇への不満があることは、仕事が嫌すぎると感じる原因の一つです。自分の頑張りや成果が正当に評価されない環境では、仕事へのモチベーションが低下してしまうでしょう。

たとえば、役職がついて多少の手当が増えた一方で、残業代がつかなくなったために手取りの収入が減るといったケースがあります。

責任や仕事が増えたのに、収入が減ってしまったら不満を感じるのも仕方ありません。

また、長時間労働が常態化していたり、有給を取りづらかったりといった環境では疲労が溜まりやすくなります。

多くの人にとって、仕事は生活のためにするものです。どれだけやりがいのある仕事でも、給与や待遇が悪ければ、仕事が嫌になってしまうでしょう。

キャリアや将来性への不安

仕事が嫌すぎると感じる原因として、キャリアや将来性への不安が挙げられます。現在の仕事がキャリアアップにつながらず、同じ業務の繰り返しでスキルが伸びないと感じると、将来への不安が増していきます。

新しい挑戦が少なく、学びや成長を感じられない環境ではやりがいを感じられないのも無理はありません。たとえば、毎月ルーティーン業務ばかりでスキルが身につかない職場だと「このままで大丈夫なのか?」と焦りを感じてしまうでしょう。

転職が一般的になってきた今、アピールできるスキルがないと将来の選択肢が狭まる可能性もあります。

また、働いている業界が衰退していたり、昇進しても十分な収入が得られなかったりといったケースもあります。キャリアや将来への不安は仕事が嫌になる大きな要因の一つです。

心身に不調がある

心身に不調があると、仕事が嫌すぎると感じるのも無理はありません。たとえば、朝起きた瞬間から吐き気やめまいを感じるなどの症状が続くと、仕事どころではなくなります。

体調不良の原因が仕事のストレスにある場合、症状が慢性化することもあります。体調が悪いと集中力が落ち、業務が思うように進まなくなり、それがさらにストレスを生む悪循環に陥ることもあるでしょう。

また、ストレスによる心身の不調が続くと、うつ病や適応障害などの病気につながる可能性があります。最初は疲れているだけだと思っていた不調が、毎日のように続くことで、仕事そのものに嫌悪感を抱くようになるかもしれません。

心身の不調は仕事のモチベーションへ大きな影響を与えると言えるでしょう。

仕事が嫌すぎる時の対処法

仕事が嫌すぎる時の対処法として、以下のようなものがあります。

- 仕事が嫌な理由を明確にする

- 職場環境の改善を試みる

- 業務の進め方を見直す

- 自分の時間を充実させる

- 休暇を取る

- 部署異動を願い出る

- 転職する

仕事が嫌すぎると感じたときは、原因を明確にし、適切な対処をすることが大切です。職場環境の改善や業務の見直しなどをすることで、ストレスを軽減できるかもしれません。

また、場合によっては部署異動や転職など、別の道を模索することも重要です。ここでは、仕事が嫌すぎるときに試せる具体的な対処法を紹介します。

仕事が嫌な理由を明確にする

仕事が嫌すぎると感じたときは、まずその理由を明確にしましょう。漠然と「仕事が嫌だ」と思うだけでは、具体的な解決策が見えません。

なぜ仕事が嫌なのか、具体的な理由をリストアップしてみてください。原因が明確になると対策が見えてきます。

ノートやメモに今の仕事の嫌だと感じる瞬間を書き出し、整理してみるのがおすすめです。具体的には以下のような理由が挙げられます。

- 上司からパワハラを受けている

- 顧客にセールスするのが苦手で営業の仕事が合わない

- 高すぎるノルマのプレッシャーがある

- 人手不足で業務量が多すぎる

- 仕事内容・業種に興味がない

このように、仕事が嫌な理由を明確にすることで適切な対処法を考えられるでしょう。

職場環境の改善を試みる

仕事が嫌すぎる原因が職場環境にある場合、まずは改善を試みましょう。たとえば、上司や同僚に悩みを相談してみても良いでしょう。

仕事が嫌すぎるという自分の気持ちを正直に伝えることで、有益なアドバイスをもらえるかもしれません。

また、上司に業務量や環境の調整をお願いするのも一つの方法です。親身になってくれる上司であれば、業務量を減らしたり、担当を変えてくれたりするかもしれません。

他にも、デスク周りを整える・休憩時間にリフレッシュするなど、自分が快適になる工夫を取り入れることが大切です。

職場環境が改善できれば、働きやすくなり、仕事が嫌すぎるという気持ちが軽減される可能性があります。まずはできることから試してみましょう。

業務の進め方を見直す

仕事が嫌すぎる時の対処法として、業務の進め方を見直すことが挙げられます。効率の悪い進め方をしていると、タスクが積み重なり、自分の許容量を超えてしまうかもしれません。

その結果、ストレスが増し、仕事が嫌すぎると感じてしまうでしょう。

全てを完璧にこなそうとせず、重要な業務に集中することが大切です。対策として、タスクを「重要性」と「緊急性」で分類し、優先順位をつけてみましょう。

たとえば、重要度・緊急性が低いものは他の人に任せて、重要度・緊急性が高い業務に集中してみてください。重要な業務に注力することで、効率が上がり余裕を持って仕事に取り組めるようになります。

業務の進め方を見直すことで、負担を減らし、仕事が嫌すぎるという気持ちを軽減できるでしょう。

自分の時間を充実させる

仕事が嫌すぎる時は、自分の時間を充実させることに集中するのがおすすめです。趣味や運動、友人との時間を増やして、仕事以外の楽しみを見つけることでストレスを軽減できます。

仕事後のリフレッシュタイムを確保し、仕事のことを忘れる時間を作ってみてください。たとえば、仕事終わりにお気に入りのカフェに立ち寄って読書を楽しんだり、映画のレイトショーを見に行ったりするのも良いでしょう。

また、スポーツジムで汗を流したり、友人と食事を楽しんだりすることでリフレッシュできます。

仕事を忘れる時間を作ることで、気持ちを切り替えられます。自分の時間を充実させることが、仕事が嫌すぎるという気持ちを軽減してくれるでしょう。

休暇を取る

どうしても仕事が嫌すぎる時は、思い切って休暇を取るのも一つの手段です。無理に出勤を続けても、ストレスが溜まり、パフォーマンスの低下につながります。

我慢しすぎると心身の健康に悪影響を与える可能性もあります。心身の健康を守るためにも、適度にリフレッシュすることが大切です。

仕事から離れて心と体を休めることで、仕事が嫌すぎるという気持ちを解消できます。たとえば休暇を取って、映画を見に行ったり日帰り旅行を楽しんだりしても良いでしょう。

他にも、スーパー銭湯でゆっくりするなど、気分転換の方法はさまざまです。あえて何もせず自宅でのんびり過ごすのもおすすめです。

限界を感じる前に、積極的に休む選択をしてみると良いでしょう。

部署異動を願い出る

今の仕事がどうしても嫌すぎる時は、部署異動を願い出るのも一つの手段です。今の部署の仕事が合わないだけで、他の部署へ異動すれば、解決できる場合もあります。

たとえば、現在は営業の部署にいてノルマのプレッシャーがつらいという人は、経理や人事などの管理部門の部署へ異動することで解決できるかもしれません。

逆に、現在は総務にいて単純作業ばかりでやりがいを得られないなら、企画職などのクリエイティブな部署へ異動することで前向きに取り組めるようになることもあります。

会社を辞めたり、転職したりするのはある程度のリスクがあるものです。部署異動であれば、そのようなリスクを犯さずに問題を解決できるので、試してみると良いでしょう。

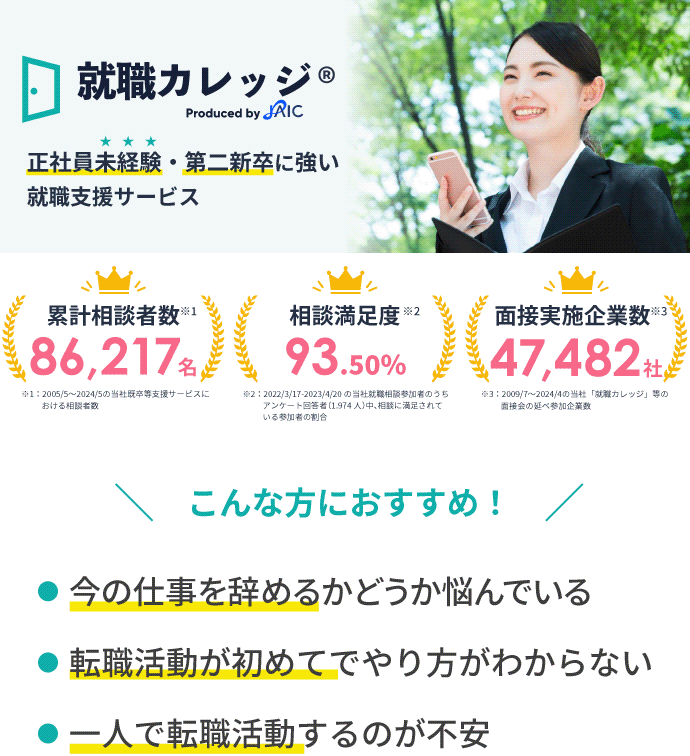

転職する

さまざまな処法を試してみたけれど、どうしても仕事が嫌すぎる場合は、転職するのも一つの手段です。

その会社の仕事がどうしても自分に合わなかったり、会社の雰囲気や人間関係が合わなかったりなど、個人の力では解決できない場合は転職することが効果的です。

転職するのは逃げだと感じる方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。仕事が嫌すぎるという気持ちを放置したまま、惰性で仕事を続けることのほうが逃げだという見方もできます。

大切なのは、その気持ちから逃げずに向き合い、自分がやりがいをもって働ける環境を探すことです。

転職するのは逃げではなく新たな道を探す挑戦。仕事が嫌すぎると感じた時は、転職することを検討してみましょう。

嫌な仕事を乗り切る心の持ち方

嫌な仕事を乗り切るためには、心の持ち方を変えることが大切です。同じ仕事をするとしても、考え方次第でストレスを軽減できます。

ここでは、嫌な仕事を乗り切るための具体的な考え方を紹介していきます。心の持ち方を変えれば、今より気持ちが軽くなり、仕事に対するネガティブな気持ちが和らぐはずです。

自分に合った方法があれば、試してみてください。

「嫌だ」という感情を否定しない

嫌な仕事を乗り切るためには、「嫌だ」という感情を否定しないことが大切です。自分の気持ちを受け入れることで、無理にポジティブになる必要がなくなります。

仕事の何が嫌なのかを書き出すことで、対処法が見えてくるでしょう。たとえば、業務内容や人間関係、待遇などの観点で書き出してみてください。

- 業務量が多すぎる

- 上司が苦手、同僚との人間関係をうまく築けない

- 給与が低い、長時間労働が続いている

書き出すことで自分でも気づいていなかった気持ちが可視化できます。この気持ちを否定するのではなく、どうしたら解決できるかを考えてみましょう。

嫌な仕事を乗り切るためには、自分の感情を否定しないことが大切です。

短期目標を設定する

嫌な仕事を乗り切るためには、短期目標を設定するのがおすすめです。すぐそこにゴールが見えることで、そこまでは頑張れるとモチベーションが沸きます。

たとえば「午前中だけ集中する」「1時間だけ頑張る」など達成しやすい目標を立てると良いでしょう。短期間だけ集中すればいいので、負担も少なく、モチベーションを保ちやすくなります。

また、業務を小さいタスクに分けて整理することもおすすめです。少しずつタスクをこなし、クリアしていくことで、達成感を得られます。

小さなことでも、達成感を積み重ねることでモチベーションの向上につながるでしょう。

このように短期目標を設定する事は、嫌な仕事を乗り切るために効果的な方法と言えます。

小さなご褒美を設定する

嫌な仕事を乗り切るためには、小さなご褒美を設定することが効果的です。「これが終わったらご褒美がある」と思えるだけで、仕事へのモチベーションが上がり、気持ちの負担も軽くなります。

たとえば、「仕事が終わったらお気に入りのカフェでスイーツを食べる」「週末はレイトショーで映画を観る」「新作のガジェットを買う」など、自分が本当に楽しめるご褒美を用意するのがおすすめです。

大切なのは、無理のない範囲で楽しみを設定すること。日常に小さな楽しみを散りばめることで、嫌な仕事でも乗り切れる前向きな気持ちになれるでしょう。

まずは、定時で帰る日を作り、自分の好きなことをしてみてください。少しの工夫でも、仕事のストレスを軽減できるでしょう。

「今は通過点」と考える

嫌な仕事を乗り切るためには、「今は通過点」と考えることが大切です。どんなに辛い仕事でも、一生続くわけではありません。

「この仕事を乗り越えれば成長できる」「次のステップに進むための準備期間」と前向きに捉えることで、モチベーションを維持しやすくなります。

たとえば、「このプロジェクトをやり遂げれば転職時にアピールできる経験が増える」「スキルを身につけることで自分の市場価値が上がる」と考えると、嫌な仕事にも意味を見出せます。

今の仕事が将来的にどのように役立つかを考え、モチベーションにつなげることが大切です。

将来の目標と今の仕事を結びつけることで、ただ苦しいだけの仕事ではなく、成長のための通過点に変えられるでしょう。

仕事が嫌すぎる状態が続くことのリスク

仕事が嫌すぎるという感情を放置しているとさまざまなリスクがあります。精神的な問題だけでなく、ときには健康に悪影響を与えることもあるので注意が必要です。

ここでは、仕事が嫌すぎる状態が続くことのリスクについて紹介します。リスクを知ることで、いかに危険な状態かがわかり、対策することができるでしょう。

心身の健康が損なわれる

仕事が嫌すぎる状態が続くと、心身の健康が損なわれるリスクがあります。強いストレスが続くと、不安感やイライラが増加し、気分が落ち込みがちになります。

特に強いストレス環境に長期間いると、うつ病や不安障害を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。嫌な仕事に対する心理的な負担が身体的な疲労感を助長するでしょう。

たとえば、ストレスや不安が原因で寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりするケースがあります。また、ストレス過多により過食や飲酒が増え、生活習慣病(高血圧・糖尿病など)のリスクが高まる可能性もあるでしょう。

仕事が嫌すぎる状態は、単に気持ちの問題ではなく、心身の健康を損なうリスクのある危険な状態だと言えます。

仕事のパフォーマンス低下

仕事が嫌すぎる状態が続くと、パフォーマンスの低下につながります。嫌な気持ちが強いと集中力が落ち、ミスが増えたり仕事の効率が悪くなったりするでしょう。

さらに、自己成長やスキルアップへの意欲がなくなり、長期的なキャリア形成に影響が出る可能性もあります。パフォーマンスが低下することにより、成長の機会を逃し、市場価値が低くなってしまうかもしれません。

この状態が続くと、転職を考えたときに希望の仕事につけないといったリスクも生じます。仕事が嫌すぎることで、将来のキャリア形成の選択肢が狭まってしまいます。

仕事が嫌すぎる状態が続くと仕事のパフォーマンスが低下し、キャリア形成にも悪影響を与える恐れがあるでしょう。

人間関係への悪影響

仕事が嫌すぎる状態が続くと、人間関係への悪影響を与えることがあります。ストレスがたまると、周囲に対してイライラしやすくなり、職場の人間関係がぎくしゃくしてしまいます。

職場のストレスが家族や友人との関係にも影響を与え、コミュニケーションの減少や摩擦の原因になるケースも。

実際に、仕事のストレスや不満を解消できないために、ちょっとしたことで家族と言い合いになってしまう経験をした方も多いのではないでしょうか。

普段穏やかな人でも、疲れやストレスが溜まると、イライラしてしまうものです。仕事のために、大切な家族や友人との関係が悪くなってしまうことは避けなければなりません。

仕事が嫌すぎる状態は、職場だけでなく、プライベートにも悪影響を与えるリスクがあるでしょう。

自己肯定感の低下

仕事が嫌すぎる状態が続くと、自己肯定感の低下につながることがあります。仕事に対するネガティブな感情が、自分自身の価値観にまで悪影響を及ぼしてしまうのです。

たとえば、仕事で大きなミスをしてしまい、上司から厳しく叱責された場合には自分自身を責められたように感じてしまいがちです。真面目な人ほど、ミスをした自分を責めてしまい、自己肯定感が低下してしまいます。

その結果、仕事へ前向きに取り組めなくなってしまうかもしれません。

また、職場での評価や仕事の結果にネガティブな影響が出てしまい、自己肯定感がさらに低くなる悪循環に陥る可能性があるでしょう。

このように仕事が嫌すぎる状態が続くと、自己肯定感が低下するリスクがあります。

嫌すぎる仕事を辞める・続ける?決断のための3つの質問

嫌すぎるといっても、生活するためには仕事をしなければいけません。辞めるべきか続けるべきか、判断に悩む人も多いでしょう。

そこでここでは、嫌すぎる仕事を辞めるか続けるかを決断するための3つの質問を紹介します。自分は質問に対して、どのような答えを出すのか考えながら読み進めてみてください。

今の職場で幸せを感じられる未来が想像できるか

1つ目の質問は、「今の職場で幸せを感じられる未来が想像できるか」です。現状の嫌な部分が改善される見込みがあるかどうかを考えることで、続ける選択が将来的に良い結果をもたらす可能性があるか判断できます。

たとえば、人間関係に問題があるのであれば、上司や同僚との関係は改善できそうか考えてみると良いでしょう。キャリアアップやスキル習得のチャンスがあるか、働く環境(業務内容や勤務地)が変わる可能性はあるかなど。

想像してみて「幸せを感じられる未来がない」と思う場合は続ける必要はありません。仕事は幸せな人生を送るための手段です。

今の職場で幸せを感じられる未来が想像できるか考えることで、仕事を辞めるか続けるかの判断ができるでしょう。

自分にとって最も大切なものは何か

2つ目の質問は、「自分にとって最も大切なものは何か」です。自分が何を大切にしたいのかを明確にすることで、仕事を続けることが正しいことなのかわかるでしょう。

たとえば「家族との時間を大切にしたいのに残業続きで家に帰れない」「健康を維持したいのに過労で体調を崩している」など、価値観と現実が乖離している場合は要注意です。

このズレを放置したままにすると、どれだけ努力しても満足できず、仕事のストレスが増してしまうでしょう。

仕事を辞めるか続けるか迷ったときは、自分の価値観と今の仕事の状況を照らし合わせることで、判断がしやすくなります。

もし違和感を感じるのであれば、新たな道を模索するタイミングかもしれません。

辞めたらどんなリスク、もしくはチャンスがあるか

3つ目の質問は、「辞めたらどんなリスク、もしくはチャンスがあるか」です。辞めた場合の現実的なリスクと得られるチャンスを整理することで、後悔のない選択がしやすくなるでしょう。

具体的には、以下の表のようなリスクとチャンスが考えられます。

| 仕事を辞めたときのリスク | 仕事を辞めたときのチャンス |

|---|---|

| 経済的な不安(次の仕事がすぐ見つかるか・収入が減少しないか) | 新しい職場でストレスの少ない環境に出会える可能性 |

| キャリアに空白期間ができることへの不安 | 転職を通じて自分のスキルや経験を生かせる場所が見つかる |

どうしても悩む際には、転職エージェントなど第三者に相談するのもおすすめです。仕事を辞めたときのリスクとチャンスを、客観的な目線で教えてくれるでしょう。

まとめ

今回は仕事が嫌すぎる時の原因と対処法について紹介しました。ポイントは以下の通りです。

- 仕事が嫌すぎる原因は業務内容や人間関係、心身の不調などさまざま

- 仕事が嫌な気持ちを否定せず対処することが大切

- 仕事が嫌すぎる状態が続くと心身や人間関係などに悪影響を与えるリスクがある

- 辞めるか続けるかの判断は自分の価値観と現実的なリスクを考えることが大切

仕事が嫌すぎる時は、その気持ちを放置せず具体的に行動することが大切です。