「フリーターでも一人暮らしは可能なの?」と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

フリーターでの一人暮らしは可能です!ただし、諸費用の節約が必要にはなります。

こちらの記事では、フリーターが一人暮らしをするのに必要な費用や節約方法を解説しております。

気になった方は、是非最後まで読んでみてください。

- フリーターでも一人暮らしは可能だが、経済的に工夫したり苦労しているのも事実

- フリーターが一人暮らしで不安なこと【費用面、賃貸物件の審査、扶養から外れる?】

- 「フリーターが一人暮らしをするために必要な節約方法 5選」も参考にしよう

この記事の目次

フリーターでも一人暮らしは可能

フリーターでも、一人暮らしはできます。ただ、多くのフリーターが一人暮らしに不安を持っていたり、実際に一人暮らしをする上で工夫したり苦労しているのも事実です。

一人で暮らすための住居を借りるための初期費用にはまとまったお金が必要になりますし、生活費も自分で稼いでいかなければなりません。

フリーターの給料はいくらか?

まずは「フリーターの給料はいくらか?」について確認してみましょう。

フリーターの平均月収は約20万円です。ただしあくまで額面上の金額であるため、ここから各種の税金や保険料などが引かれた「手取りの月収」はおよそ16万円になります。

手取りとは、自分が実際に受け取れる金額のことです。

給与から保険料や所得税などが差し引かれるため、手取り額は、総支給額の7~8割になります。

年収については、月収約20万円の場合は約240万円(月収の12ヵ月分)になり、手取りは約190万円くらいが想定されます。

参考:厚生労働省|令和3年賃金構造基本統計調査 結果の概況(雇用形態別)

フリーターが借りられる住居は?

一般的に、給与額に占める家賃の目安は手取りの30%と言われています。

家賃の目安は給与の手取りから考えましょう。毎月かかる固定費は家賃だけではありません。

家賃だけで手取りの半分を超えるような金額は、最適な金額ではないでしょう。

先ほどの例でいくと、手取りが16万円のフリーターであれば「約4万8000円〜5万円くらいの家賃が目安」となるでしょう。

家賃を手取りの3割に設定すると、ほかの生活費が圧迫されないといわれています。

家賃以外にも、食費や通信費、医療費などの出費があります。かさむものです。また、突発的に起きる問題や将来のために貯金することも大切です。

このように、一人暮らしには多くの出費があるため、無理のない家賃を考える基準として「手取りの3割が家賃の目安」といわれているのです。

フリーターが一人暮らしを考えたときに不安になること

フリーターの人が「一人暮らしをしたい」と思ったときに、不安を感じることについてもご紹介します。

不安1:どのくらいの費用が必要か?

一人で暮らすとなると、実家に住んでいた時には意識していなかった出費が増えます。

家賃・光熱費・食費など、実に様々な種類の支出があることに驚く人もいるでしょう。

一人暮らしに必要な生活費は約14~16万円くらいと言われていますが、この金額は目安に過ぎません。

ライフスタイルにより20万円を超えることもあれば、10万円前後で済む場合もあります。

自分の場合は最低限どのくらいの金額が必要になるのかを事前に調べて、今の収入でまかなえるのかを確認しておく必要があります。

また、賃貸物件を借りる際の初期費用や、引越業者を利用する場合はその費用も必要になります。

これらの費用は入居時にまとめて支払うため、一定額以上の預金がなければ一人暮らしは始められません。

不安2:入居審査に通るのか?

賃貸物件には入居にあたり審査があります。

その審査を通らなければ、たとえ一人暮らしが可能なレベルの収入を得ていても、物件を借りることができません。

フリーターは、雇用や経済的な状況が不安定であるという印象を持たれやすく、入居審査を通過できないケースがあります。

賃貸物件を借りる際には、やはり正社員の方が有利にはなります。

さて、入居審査では以下のようなポイントがチェックされます。

- 家賃の支払能力があるか

- 保証人はいるか、または保証機関を利用できるか

- 一般的な社会常識・マナーがあるか

フリーターの場合、家賃の支払能力について懸念される場合が多く、物件によっては借りることができない可能性もあります。

賃貸物件の中にはフリーターでも入居審査をクリアできる場合もありますが、入居希望者が多い人気物件は審査も厳しい傾向があります。

賃貸物件に対するあなたの希望条件(駅からの近さや間取りなど)を譲歩する必要があるかも知れないことを知っておきましょう。

不安3:扶養から外れるのか?

扶養とは「自らの収入で生計を維持するのが難しい場合に、親族などから経済的な支援を受けること」です。

年齢的に若いフリーターは、収入や状況によっては親の扶養に入っている場合があります。

扶養には「税金に関する扶養」と「社会保険に関する扶養」の2種類があります。

税制上の被扶養者は、所得税や住民税の納付が免除されます。

社会保険上の被扶養者は、健康保険や年金の支払いが免除されます。

一人暮らしを始める場合、すべてのケースで扶養から必ず外れるとは限りません。

以下の4つの条件をすべて満たしていれば、税制上の「扶養親族」と認められます。

- 配偶者以外の親族

- 納税者と同一生計である

- 年間の総所得金額48万円以下 ※給与のみの場合は収入103万円以下

- 給与をもらっていない青色事業専従者など

「納税者と、生計を一にしている」のであれば、住まいが別々でも扶養には入れる場合があります。

逆に、同居しているだけでは扶養親族になれませんので、自分が対象になるかを事前に確認しましょう。

「税金や保険料などを自分で支払いたくない」ことを理由に、年収額を低く抑えて家族の扶養に入ったまま一人暮らしをすることも可能ではありますが、一人暮らしにかかる生活費を考えればあまりに低い給与ではそもそもひとりで暮らしていけません。

フリーターで一人暮らしを検討するなら、扶養の条件から外れる人が多くなるでしょう。

参考:国税庁「扶養控除」

フリーターの扶養について知りたい人は、こちらの記事も参考にしてください。

フリーターの一人暮らしで必要な初期費用

フリーターが一人暮らしを始めようとする場合は、物件が借りられるかや家賃を払えるかだけでなく、そもそも一人暮らしをする上で必要になってくる初期費用が賄えるかを意識する必要があります。

一般的に一人暮らしを始める際にかかる初期費用は、これから住もうとしている家賃の4ヶ月から6ヶ月分程度が目安と言われています。

初期費用の相場に触れ幅がある理由は、初期費用に含まれる敷金や礼金が家賃に比例して変動するためです。

具体的にフリーターが一人暮らしを始める際にかかってくる初期費用の種類は、以下の通りです。

- 引越し費用

- 敷金と礼金

- 仲介手数料

- 前家賃

- 火災保険料

- 家具・家電

- ライフライン契約

それぞれどういったお金でどれぐらいの費用がかかってくるのかについて、詳しく解説していきます。

1. 引っ越し費用

一人暮らしを始める際は、物件に引っ越すための引っ越し費用がかかってきます。

業者に頼む場合は、今住んでいる場所から引っ越し先がどれぐらいの距離にあるかや、運搬する家具などの荷物の量によって変わってきます。

また、引っ越し費用は時期によっても大きく変動します。

一般的に5月から1月までは通常期と言われており、引っ越し費用も比較的安く済ませることができます。

一方、2月から4月までは繁忙期と言われており、同じ条件であっても通常期より割高になってしまうため、急ぎでない限り通常期に引っ越すのがおすすめです。

単身で引っ越す場合は、通常期で平均60,000円程度、繁忙期で70,000円程度の費用がかかってくると言われています。

基本的に業者に頼む際は、見積もりを複数社取得することで費用を抑えることができるため認識しておきましょう。

なお、フリーターでどうしてもお金がない場合は、自分で車を借りて引っ越し作業を行うという方法もあります。

大型家具を持ち込まない場合は、引っ越し費用を大きく減らすことも可能です。

2. 敷金と礼金

物件を新しく借りようとする際は、敷金や礼金がかかってくるケースもあります。

敷金とは、自分が住んでいる間に部屋の壁紙や部品を壊してしまったり、家賃を滞納してしまった場合に充当される、いわば前払金になります。

退去時に部屋に問題がなければ敷金が返金されることもありますが、賃貸契約の際には敷金をまるまる支払わなければなりません。

なお、敷金の相場は家賃の1ヵ月から2ヶ月で設定されていることが多く、物件によって異なるため注意してください。

礼金とは、物件契約時に家主に対してお礼の意味を込めて支払う費用です。

敷金とは異なり、礼金が返ってくる事はありません。

金額の相場についても敷金と同じく、家賃の1ヵ月から2ヶ月程度で設定されていることが多いものの、物件によっては礼金がかからないケースもあります。

敷金や礼金は、いずれも物件の初期費用を支払う際に全額用意しておく必要がありますので、認識しておきましょう。

3. 仲介手数料

仲介手数料は、不動産会社を通じて物件を借りる際に、不動産会社に対して支払う手数料です。

家賃の半月分から1ヵ月程度で仲介手数料が設定されているケースがほとんどですが、不動産会社によっては仲介手数料がかからないこともあります。

仲介手数料も礼金と同じく、支払ったら戻ってこないお金となりますので、フリーターが一人暮らしの初期費用を抑えたいのであれば、仲介手数料がかからない不動産会社で物件を探すことがおすすめです。

4. 前家賃

月の途中で物件に入居する場合、その月の入居費用を日割で計算した金額に加えて、翌月分の賃料を前もって支払うことになります。これを前家賃といいます。

前家賃については、文字通り家賃を前もって支払うことになりますので、翌月分の家賃の支払いがなくなります。

また、前家賃には物件の家賃だけでなく、共益費や管理費を含むケースがあります。

物件によって共益費や管理費の金額は異なってくるため、物件契約時に必ずチェックしておきましょう。

5. 火災保険料

物件によっては、火災保険料の加入が義務付けられているケースがあります。

火事だけでなく、水回りや鍵交換のトラブル等に対応できる保険となっていることが多く、掛け捨てではありますが、自分にとってもメリットがある初期費用と言えるでしょう。

火災保険の金額の相場としては、年間10,000円〜20,000円になります。

賃貸の契約期間と保険の契約期間は基本的に一緒になっているため、初期費用として火災保険料を支払った後は、物件の賃貸公開時に再度火災保険料を支払う必要が出てきます。

6. 家具・家電

初めて一人暮らしをするようなフリーターの場合は、生活が自由に送れるよう家具や家電を準備する必要もあります。

自分の好きなタイミングで家具や家電の購入はできますが、あらかじめ初期費用としてどれぐらいの費用になるのか押さえておくと良いでしょう。

初めて一人暮らしをするようなフリーターの場合は、以下のような家具や家電を準備することになります。

それぞれ金額の相場も記載しますので、新生活に向けて少しずつお金を貯めていくようにしてください。

- 洗濯機:50,000円

- 冷蔵庫:50,000円

- 電子レンジ;10,000円

- テレビ:40,000円

- テーブル:5,000円

- カーテン:5,000円

- 布団セット:10,000円

- 総額:170,000円

なお、家具や家電はフリマアプリでも購入することができます。

新品であることにこだわりがない場合は、中古やフリーマーケットなどで揃えるのも良いでしょう。

7. ライフライン契約

厳密にいうと初期費用とは異なりますが、一人暮らしを始めるにあたっては水道・ガス・電気のライフラインを契約することになります。

これらのライフラインは、物件契約時に同時に不動産会社から案内されることがほとんどのため、必ず案内通りにライフラインの契約を行いましょう。

総務省の令和5年度家計調査によれば、一人暮らしのライフラインの相場は以下の通りです。

- 電気代:6726円

- ガス代:3359円

- 上下水道代:2239円

- 総額:12,324円

ライフラインは、一人暮らしをしていると毎月必ず支払いが発生する固定費となります。

支払いが滞ってしまうとライフラインが止まってしまうため、生活をすることがままならなくなります。

フリーターは収入が不安定になりやすい働き方ですが、せめてライフラインと家賃は確実に支払えるよう、家計をうまくコントロールしていきましょう。

参考:総務省「家計調査報告 〔 家計収支編 〕 2023年(令和5年)」

フリーターが一人暮らしのための入居審査に通るコツ

一人暮らしをするためには基本的に不動産会社を利用することになりますが、賃貸契約をするためには、あらかじめ不動産会社が実施する入居審査に通過しなければなりません。

入居審査においては、信用情報や支払い能力等が審査されることになりますが、フリーターの場合はどうしても収入が安定しないため、正社員に比べて入居審査で不利だと言われています。

そんなフリーターが、一人暮らしのための入居審査に通るコツとしては、以下の5つのコツが挙げられます。

- 家賃の安い物件を選ぶ

- 家族に連帯保証人になってもらう

- 直近3ヶ月〜6ヶ月の収入証明をする

- 保証会社を利用する

- 日々の支払いで滞納歴を残さない

それぞれのコツについて詳しく解説します。

1. 家賃の安い物件を選ぶ

不動産会社によって異なりますが、一般的には入居審査に通るためには支払い能力があることを示す必要があります。

フリーターの場合はどうしても収入が少なくなってしまうため、審査に通るためには家賃の安い物件を選ぶことがコツになってきます。

一般的に家賃は、毎月の収入の3割程度が目安と言われています。

例えば、毎月の収入が140,000円程度のフリーターの場合は、家賃として40,000円前後の物件を検討するのが良いでしょう。

2. 家族に連帯保証人になってもらう

先ほど解説した通り、物件の入居審査では支払い能力がある事を証明する必要があります。

もしフリーターで、自分自身の支払い能力が十分にあることを証明できない場合は、他に支払い能力がある人を連帯保証人にするというのも1つの手です。

例えば、自分と生計を別にしている家族であれば、連帯保証人として入居審査の申し込みをすることで、収入を合算して審査してもらえることがあります。

これによって、支払い能力の懸念を払拭することに繋がるでしょう。

ただし、連帯保証人になると家賃を自分の代わりに支払わなければならない義務が生じるため、たとえ家族であっても拒否をされてしまうことがあるかもしれません。

どうしても一人暮らしをしたいフリーターは、あらかじめ家族に相談しておくこともおすすめです。

3. 直近3ヶ月〜6ヶ月の収入証明をする

入居審査においては、安定した収入がある証明が必要です。

正社員の場合は毎月安定した収入があることが分かりやすいですが、フリーターの場合は毎月の収入が変動します。

したがって、直近3ヶ月から6ヶ月の収入証明をして安定的に収入があることをアピールしましょう。

入居審査の申し込み時に不動産会社から案内があることもありますが、あらかじめバイト先から直近半年の給与明細をもらっておくようにしてください。

4. 保証会社を利用する

家族が連帯保証人に同意してくれなかったり、収入の不安定さを払拭できない場合は、保証会社を利用するのも1つの手です。

保証会社を利用することで、自分が家賃を支払えなくなったときに、代わりに保証会社が家賃を支払ってくれるようになります。

これによって、不動産会社は支払い能力があるという見方ができるようになるため、入居審査も通過しやすくなるでしょう。

ただし、保証会社を利用する場合は保証料を支払う必要が出てくるため、余計にお金がかかってしまう点は注意が必要です。

5. 日々の支払いで滞納歴を残さない

入居審査では、これまでの滞納歴を確認されることもあります。

クレジットカードや税金、スマホ使用料など支払うべきお金を支払っていなかった場合は、滞納歴が原因で入居審査に通過しづらくなることがあります。

これから一人暮らしを考えているフリーターは、入居審査に通過するためにも日々の支払いで滞納歴を残さないことがポイントになります。

フリーターが一人暮らしを成功させるための3つのポイント

次に、フリーターが一人暮らしを成功させるための3つのポイントについて解説します。

ポイント1:収入を増やす

フリーターは非正規雇用であるため、勤務日や時間等の融通が利く自由さはある一方、給与額や雇用が安定していません。

何とか「一人暮らし」を維持するためだけに働くようなり、必死にバイトをして家賃や光熱費などの支払いに追われるようになってしまうケースもあります。

「なんのために一人暮らしをしているんだろう」と思ってしまうことにもなりかねません。

親元を離れて自立するのはすばらしいことですが、いつもお金に困るような暮らしにならないよう、計画的に働いたりお金を使うことが重要です。

なるべく収入の多いアルバイトを探して手取り額を増やす方法もありますが、「可能であれば、正社員として就職する」ことをおすすめします。

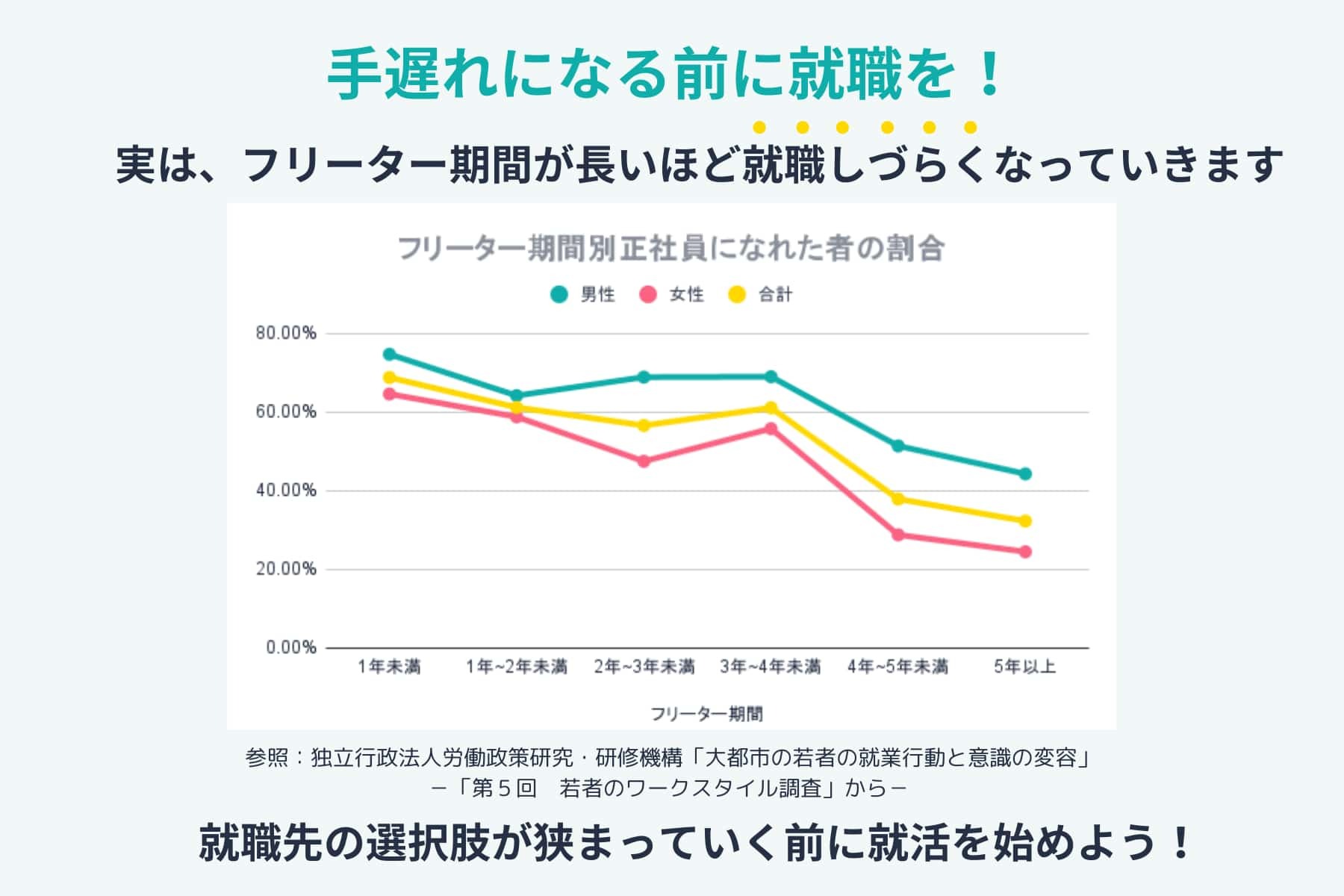

特段の理由があってフリーターを選択していない限り、なるべく年齢が若い方が正社員への就職の成功率は高まります。

ポイント2:家賃を最低限にする

2つ目のポイントは、「家賃が安いかどうかを最優先に考えよう」という事です。

物件を探す中で、大きな部屋、駅から近いといった希望条件が多くなれば多くなるほど、その条件に当てはまる物件が少なくなっていきます。

さらに、そのような希望条件が多くなればその分家賃も高くなるのです。

まずは、出来る限り家賃が安い物件を探すことが良いでしょう。自分の収入が下がってしまうと、安い物件を探しておいてよかったと感じる日が訪れることだと思います。

ポイント3:節約をする

フリーターが一人暮らしをするのはなかなか大変ですが、それでも一人暮らしをしてみたいという場合は、できる限りの節約が必要になってきます。

具体的な節約方法については、次の章でご紹介します。

フリーターが一人暮らしをするために必要な節約方法

フリーターが一人暮らしをするのはなかなか大変ですが、それでも一人暮らしをしてみたいという場合は、できる限りの節約が必要になります。

ここでは、節約の方法について具体的にご紹介しましょう。

方法1:自炊する

食事代の節約にいちばん効果的なのは「原則として自炊する」ことです。

できる限り外食を避け、自分で食事を作りましょう。

自分で作るのがどうしても難しい時は、ごはんとお味噌汁だけ用意して、おかずはスーパーやコンビニのお惣菜にするなどの工夫をしましょう。

また、まかない付きのアルバイトをすることにより、食事代を浮かせる方法もあります。

まかないとは言え、プロが作った料理ですから実質的に「外食」を楽しめることになりますし、栄養のバランスが取れた食事が期待できるところもメリットです。

長時間のシフトでは昼夜2回のまかないが付くことも考えられるので、うまく活用してみてください。

方法2:節電/節水する

水道光熱費をできるだけ低くするために、エアコンの温度設定を抑えめにして服装で調節したり、湯船につかる頻度を減らしてシャワーだけの日も設けたり、スマホを格安SIMに変えるなど、できることはすべてトライしましょう。一見細かい事のように思えるかも知れませんが、毎月かかる固定費を削減する効果は大きく、節約の鉄則といえます。ぜひゲームやパズルをクリアする感覚で、試行錯誤しながら楽しんでチャレンジしてください。

方法3:必要な家電を最低限にする

一人暮らしを始めるにあたり、新たに購入する家電製品は必要最低限にしましょう。エアコン(冷暖房)、照明、冷蔵庫などは必要になりますが、電子レンジやトースターはガスコンロがあれば必要ないかもしれません。

掃除機も、フローリングワイパーで代用できます。あなたにとって、本当に必要な家電を見極めましょう。

また、新品で購入する以外に、実家から家電を譲り受けたり、フリーマーケットやアウトレットなどを活用するのも家電に掛かるコストを抑える方法になります。

方法4:衝動買いは控える

店舗に行く場合も、ネットショッピングでも、あらかじめ購入する物をリストアップしておきましょう。

バーゲンやタイムセールにつられて、不要な物を衝動的に買ってしまうことを防ぎましょう。

服やバッグ、靴などは「自分が所有する点数」を決めておくのもおすすめです。

その数以上に新しものを購入する場合は、今持っている物を手放すルールにしておけば、無駄遣いを予防できるでしょう。

方法5:固定費を見直す

固定費とは「家賃、水道光熱費、通信費」など、毎月一定の金額がかかる生活インフラの費用です。水道光熱費については、方法2で解説しました。

一人暮らしにおいて、もっとも高額になるのが家賃です。

逆に言えば、家賃をできる限り抑えられれば、その節約効果は絶大です。

築年数が古い・駅からの距離が遠い・部屋が狭い等の特徴がある賃貸物件は、比較的安い賃料で借りられます。

自分が支払える家賃で借りられる物件をネット検索して、どんな条件(建物の築年数・駅からの距離・間取り・設備など)をどのくらい譲歩できるかを考えながら探してみましょう。

いくつか候補になる物件を選んだら、すべて同じ不動産屋さんに相談するのではなく、2~3社に分けて案内を依頼しましょう。

これは、借りる物件を絞り込んだタイミングで行う「家賃の値下げ交渉」などを有利に進めるため、複数の不動産屋さんに競ってもらう状況をつくるための作戦です。

最近は敷金と礼金が掛からない物件もありますが、その分を「定額クリーニング費用」「鍵交換費用」などの名目で、実費より高く初期費用に加算する物件もあるので要注意です。

クリーニング費用や鍵交換費用はオーナー負担にしてほしい旨の交渉にもトライしてみましょう。

フリータにおすすめの職業

フリーターから正社員を目指す場合、比較的就職しやすいおすすめの職種がいくつかあります。

例えば、未経験者を歓迎する求人や、職歴や資格を問わない求人、人手不足の仕事などです。

ここでは、フリーターの方が正社員就職する際におすすめの職業とその理由、仕事内容、平均年収や、どんな人に向いているか等について紹介します。

職業1:営業職

既存または新規の顧客に対して製品・サービスの提案・受注などを担当したり、定期的なフォローや問い合わせ対応、社内外との調整をしたりすることなどが、主な仕事内容です。

営業職に向いてるのは、しっかり稼ぎたい人、臨機応変に対応できる人です。

インセンティブ制度や、基本給+歩合制などの企業もあるため、自分の努力で収入をアップさせたい人におすすめです。

人と接する仕事のため、相手に合わせた対応ができる人にも適性があります。

doda「平均年収ランキング(年代別・年齢別の年収情報) 【最新版】」によると、営業職(20代)の平均年収は378万円です。

職業2:IT職

IT職とは、企業で使われるシステムの構築を担う仕事です。専門知識や技術も必要とされますが、独学でもキャッチアップできる部分も多く、未経験者向けに社内で手厚い研修を設けている企業も少なくありません。

システムを導入する企業の担当者や、開発のプロジェクトメンバーと一緒に進めていく時間が長いため、コミュニケーション力がある人に向いています。

doda「平均年収ランキング(年代別・年齢別の年収情報) 【最新版】」によると、IT職(システム開発・運用/20代)の平均年収は、467万円です。

職業3:事務職

社内における文書作成や従業員・取引先への対応、社内行事の準備・運営、来客・問い合わせ対応、郵便物や荷物の管理・発送、備品管理など、企業内にまつわるさまざまなことが主な仕事内容です。

事務職に向いてるのは、出張や転勤などを希望しない人、長期間安定して働いていきたい人です。

事務職は、基本的にはオフィス内でのデスクワークが中心です。

「外で動き回って働くのは苦手」という人にもおすすめです。

日々コツコツと業務に取り組んでいくことになるため、ひとつの職種で長期的にキャリアを積みたい人もよいでしょう。

doda「平均年収ランキング(年代別・年齢別の年収情報) 【最新版】」によると、事務職(20代)の平均年収は303万円です。

職業4:プログラマー

プログラマーも、フリーターにおすすめの職種です。経験や学歴がなくても挑戦しやすいからです。

特別なスキルや知識が必要と思うかもしれませんが、日々の業務で身につけることができ、学ぶ意欲があれば問題ありません。

また、企業に教育制度がある場合が多いので、あまり不安に思わなくても大丈夫です。

慣れるまでは大変かもしれませんが、自分の力でなにかを生み出すことができ、やりがいのある職種だといえます。コツコツ取り組む仕事をしたい人には、特におすすめです。

doda「平均年収ランキング(年代別・年齢別の年収情報) 【最新版】」によると、プログラマー(20代)の平均年収は404万円です。

職業5:公務員

公務員には、国家公務員と地方公務員があり、採用に際して受験する試験も異なります。

国家公務員は各省庁やそれに関連する出先機関などに勤務し、国に関連する業務をおこなう公務員を指します。

地方公務員は、県庁や市区町村役場などの地方自治体で働く職種です。

地方公務員は国家公務員よりも、地元の生活に密着して、実際に現場で市民と接する働き方が多くなるといえるでしょう。

公務員試験に合格できれば学歴・経歴に関わらず採用される点では、フリーターの方にもおすすめできます。

しかし、公務員試験は難易度が高く、長時間の勉強が必要とされる試験であることから、アルバイトに多くの時間をあてる必要があるフリーターには不利とも言えます。

また、試験を受けられる年齢には上限があり、国家公務員は30歳までとなっています。

地方公務員は32~35歳など種別によって異なるので、事前に確認しましょう。

国家公務員の平均年収は、大学卒で20代前半で約333万円、20代後半で約378万円です。

参考:人事院給与局/令和2年国家公務員給与等実態調査の結果

地方公務員の20代の平均年収は、300~380万円です。

参考:総務省/令和2年4月1日地方公務員給与実態調査結果

フリーターで正社員就職をする方法

最後に、フリーターにおすすめの正社員に就職する方法を3つお伝えします。

方法1:ハローワークを利用する

ハローワークは、地元での就職に強く、求人数が多いのがメリットです。

資格取得や職業訓練などの無料サポートもあるので、ぜひ活用しましょう。

ただ、求人企業側も無料で利用できるため、中には人材採用にお金をかけられない企業や、入社した人がすぐに辞めてしまうブラック企業がまぎれ込んでいる可能性も否定はできません。

ハローワークの求人情報だけでなく、自分でも企業についてネットでの口コミなどを調べるようにしましょう。

方法2:就職サイトを利用

インターネットを使える環境があれば、就職サイトで自ら求人を探すことができます。

就職サイトで求人を探す場合は、ターゲットをしぼることがポイントです。

例えば、「未経験者歓迎」「既卒」「学歴不問」などのキーワードを使って求人を絞っていきましょう。

自分にも可能性のありそうな企業を狙うことで、成功率が上がります。

しかし、転職サイトでの職探しは、基本的にひとりで行うことになります。

履歴書や面接のサポートがないので、就活に自信がある人向けです。

フリーターの就職サイトについて知りたい人は、こちらの記事も参考にしてください。

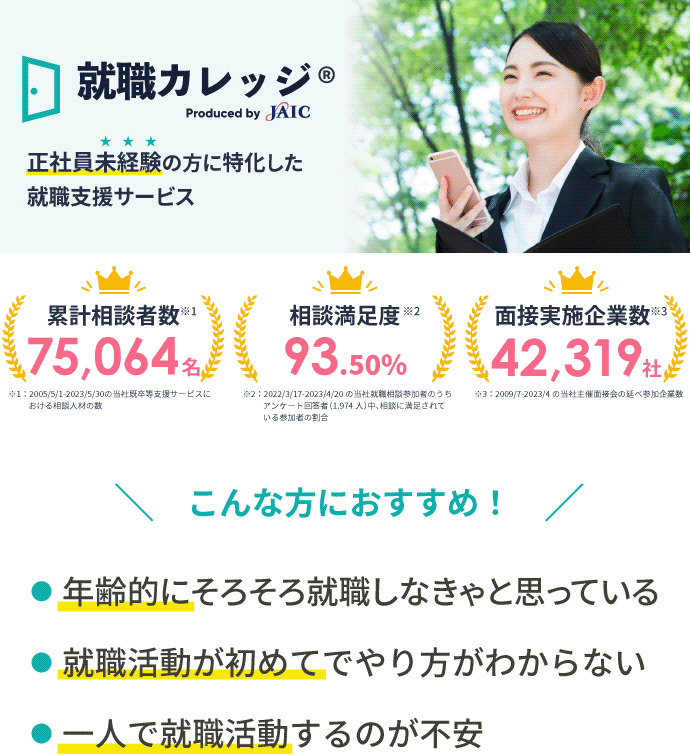

方法3:就職エージェントを利用

フリーターの就職活動の手段としてもっともおすすめなのは、就職エージェントの活用です。

無料の研修制度があり、自己分析や企業分析の方法、ビジネスマナーなど、就職活動に必要な知識を得ることができます。

キャリア・アドバイザーが個別に担当し、あなたに合った求人を紹介してくれます。

自分の力だけでは知りえない情報が得られるため、活動の幅が広がり、活動量が増えれば成功率も上がります。

ポイントは、未経験者やフリーターの就職支援を得意とするエージェントに相談することです。

私たちジェイックも、そんなエージェントのひとつです。ぜひお気軽にご相談ください。

支援サービスはすべて無料でご利用できます。

まとめ

フリーターの一人暮らしについて、さまざまな観点からご紹介してきました。

少しでも参考になる部分があれば幸いです。

フリーターの人も、一人暮らしをすることは可能です。

可能ではありますが、やはり経済面でかなりの工夫や我慢を要することも確かです。

また、若く健康で体力があるうちはフリーターの仕事のみで生活が成り立つこともありますが、年齢を重ねていけばいくほど状況は厳しくなっていきます。

若い年齢が、企業から「将来の成長に期待」される内に、経済的にメリットがある正社員として就職しておくのがおすすめです。

正社員就職に強みのあるエージェントや、就職サイト、ハローワークなどを活用して、就職活動を効率よく前向きに進めていきましょう。

当社の就職に関するコンテンツの中から、フリーターから正社員への就職活動に不安を感じている方向けに、就活で困りがちなことを解決するための記事をまとめました。